听到一代歌王帕伐罗蒂去世的消息时,犹如晴天霹雷,悲痛万分,如同失去了一位亲近的父辈。因为多年来在我的艺术生涯中倾注着他对我的关爱和帮助,尤其当我的歌唱生涯在欧美刚起步的时候,他对我的教诲,以及他对美声艺术的理念一直以来深深的影响着我。 在他去世的前一天,我上网还读到有关他出院的消息,他的经纪人对媒体说:“大师的治疗很顺利,接下来大师有许多许多事要做,教学生,要录制一张神曲的唱片。。。”我想大师应该没有大问题。

听到一代歌王帕伐罗蒂去世的消息时,犹如晴天霹雷,悲痛万分,如同失去了一位亲近的父辈。因为多年来在我的艺术生涯中倾注着他对我的关爱和帮助,尤其当我的歌唱生涯在欧美刚起步的时候,他对我的教诲,以及他对美声艺术的理念一直以来深深的影响着我。 在他去世的前一天,我上网还读到有关他出院的消息,他的经纪人对媒体说:“大师的治疗很顺利,接下来大师有许多许多事要做,教学生,要录制一张神曲的唱片。。。”我想大师应该没有大问题。

帕伐罗蒂是我最崇敬的歌唱家,也是我最喜爱歌唱家。 我对他的爱戴不仅仅因为我也是一位歌剧男高音,也不仅仅是在我和他演唱的是同样的歌剧剧目和角色。他的歌声给全世界音乐爱好者欢乐,带来启发,也给我们专业歌剧圈带来动力和召唤,因为他美如金子般的声音使我们的生活变的无限美好。二十多年里除了跟他上声乐课学习发声技巧外,他的唱片一直也是我发声技术的典范。他唱高音的方法,他的换声点,他演唱时热情和他感人的乐句,如今已随他的离去成了经典。他对歌剧和人类的贡献,已远远超过了他生命存在的本身。

二十多年前,我求学时在上海音乐学院图书馆里第一次听到他的歌声,那是一款老式七十八转的胶木唱片,题为“当代世界十大男高音”的专辑,那里有他演唱的著名男高音咏叹调“冰凉的小手”。他的声音清晰,明净,自然,松弛,高音充满金属质,声区间的音色统一,气息的均匀,声音里富有的激情和感染力,那是所有世界歌唱大师无以伦比的。从我的学生时代起,我就是他声音的崇拜者,喜爱者。

1986年初,我在纽约演出,正好赶上大都会歌剧院上演帕伐罗蒂演唱的威尔第歌剧“阿依达”,那是我生平第一次现场听歌王的声音,当他唱完咏叹调“圣洁的阿依达”时我已激动不已,因为他的声音实况比录音更富有感染力,穿透力和威力。1986年的夏天在北京的老天桥剧场,我又一次倾听帕伐罗蒂和意大利热那亚合作演唱了普契尼歌剧“波西米亚人”中的诗人鲁道夫。86年9月我去了美国留学,在纽约朱丽叶音乐学院学习的三年中,帕伐罗蒂来我们学校讲课两次,我都被朱丽叶音乐学院选为他大师班的学生,有幸亲聆他的教诲,第一次听大师用语言诠释声音的内涵。记得第一次大师班是歌剧系内部单独课,第二次是面向社会的公开课,学校选派的十几位学生中我是倒数第三个,也许上课的时间太长,他累了,当时对于我的演唱他没有象第一次那样对我仔细的讲述他对美声唱法的理念,只是给了我一些肯定的评语。结束时我问了他一个男高音换声点关闭的技术问题。我说:“大师,我一直以来受到换声点的困扰,没法解决换声点痕迹太大的问题,您是否告诉我如何解决的具体方法。谢谢您。”他简单又直率的对我说:“这是很正常的事,大都会歌剧院那么多的男高音那一位换声点没有痕迹,包括我在内。”对于他的指点,当时的我一知半解,还有些失望。在美留学期间,我曾师从于好几位世界著名的男高音歌唱家,有科莱里(Franco Corelli),克劳斯,(Alfredo Kraus)多明哥(Placido Domingo)和贝尔岗兹(Caro Belgonzi),他们对男高音的换声点的认识却各有主见。在那次大师班上他还问我,想不想参加在费城以他名字命名的国际声际比赛,当时我以为自己听错了,接着他说你不要参加分区的选拔赛了直接来费城吧。

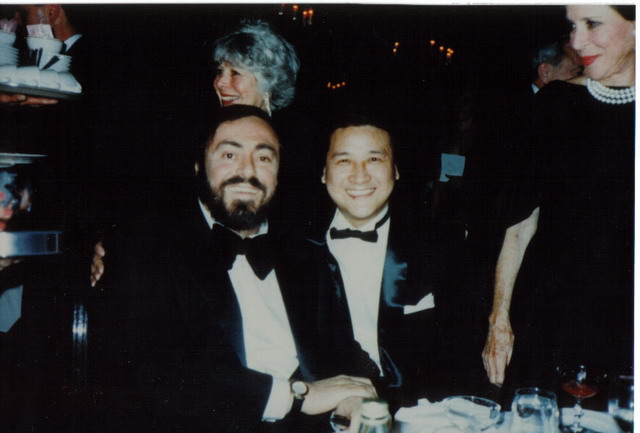

1988年的秋天,在费城歌剧院我参加了第三届帕伐罗蒂国际声乐比赛,并获了比赛的大奖。比赛期间又一次有幸的近距离与这位世界歌王接触,至今留给我许多美好的回忆。比赛在全世界设了好几个分赛区,最后选一百五十名选手到费城参加决赛,我应该是纽约赛区选送的。在整个决赛的过程中,帕伐罗蒂是唯一的评委,从头到尾一百五十位选手的演唱都有他来打分,可见工作量之大,对漂亮的女选手他是情绪高涨,女选手在舞台上唱,他在台下跟着她们的旋律哼唱,但他从来不跟着男高音的旋律哼唱。当时他的名字在国际声乐界如雷灌耳,来参加比赛的大部分是他的粉丝和追随者,都怀着一种敬仰和崇拜的心情来参加比赛,哪怕是目睹他的神态也是一种艺术的朝拜,我就是其中一员。当时他对我特别关照,我记得他叫我的名字发音非常正确(大部分的外国人念我的名字很别扭)。比赛获奖者有帕伐罗帝决定的,当宣布结果时,费城歌剧院的后台挤满了等待幸运召唤的年轻歌手。老帕的行头让我跌破了眼镜,我们心目中的英雄一头乱发,身穿一条圆领汗衫和一条花睡裤,脚上一双拖鞋。他上台宣布获奖者名单。在如此神圣如此严肃的时刻,这哥们玩起酷来了,那时我刚出国不久,对于这种不修边幅的艺术气质还有些见怪呢,倒是那晚上的获奖者酒会他穿的十分严肃高雅,一套晚礼服。费城歌剧院的大排练厅挂着各国选手国家的国旗,我看到了五星红旗庄严的屹立在大厅的中央。席间歌王和我交谈十几分钟,这次他给了我许多专业上的建议,那晚我俩还拍了照(请看照片)。

1993年我在大都会歌剧院做试唱获得成功,歌剧院提供给我在下一个演出季威尔第的歌剧“伦巴地人”中演唱第二男高音角色“阿尔威诺”,同时做同一歌剧中第一男高音角色“欧容戴”的替补演员,我将要替补的那位男高音就是帕伐罗蒂。考虑到我的歌唱事业在欧美发展的策略,当时我纽约的经纪人不同意我接受大都会歌剧院给我的提供,理由是接受第二男高音角色小了,替补第一男高音只有排练没有演出得不到真正的舞台锻炼。就这样使我失去了与歌王帕伐罗蒂同台演唱的机会,此事让我终生后悔!!!

在我收藏的唱片和歌剧实况录象中必有帕伐罗蒂演唱的男主角,我除了喜欢他的演唱,还特别喜欢读有关他演出的评论,和他的电视专访。美国的公共电视台曾播放过帕伐罗蒂的专题访谈,其中有一个情节至今叫我迷惑不解,说帕伐罗蒂是不识谱,他演唱歌剧中每一个角色的音乐都是靠录音听会的。帕伐罗蒂演唱过那么多的歌剧和音乐会,不识谱怎能将那些复杂的音准节奏唱的如此精确,尤其那些重唱部分。犹如意大利歌手波切里的眼瞎一样。我从事这一行,我不信这神话般的抄作!

上世纪末,我亲眼目睹帕伐罗蒂演出中的筋疲力尽。当时我已经进了纽约的大都会歌剧院。那晚是上演唐尼采地的歌剧“爱的甘醇”,剧中的男主角农民奈莫里诺由帕伐罗蒂扮演。奈莫里诺可以说是所有帕伐罗蒂演唱剧目中角色最大也最吃重的角色之一(帕伐罗蒂演唱过的大部分歌剧角色我都唱过)。这是一部十分著名的喜剧,男主角奈莫里诺的戏份很多,全场的戏都要靠他来串起来,而且除了演唱以外剧情对男主角的形体和表演要求很高。原本开场男主角要在群众(合唱)和女主角阿迪娜之间来回跑动,可是当晚的出场男主角帕伐罗蒂没有任何舞台走动,坐在板凳上唱完了整整第一幕的第一景。这使我感到不对劲,我想也许帕伐罗蒂太胖走不了那么多的台步。整个晚上大部分时间帕伐罗蒂是坐在板凳上唱的,这不符合剧情了,直到了第二幕的最后一景,也就是整部歌剧快结尾男高音那段著名的咏叹调“偷洒一滴泪”,那时帕伐罗蒂实在唱不动了,咏叹调结尾的华彩乐段出现了明显的漏音和偏低,最后的高音用的是低八度完成的。这对于帕伐罗蒂来说是从来没有发生过。在我记忆中他所有的演出和录音都是那么完臻完美。在观众的掌声中我忍不住痛哭起来,为我的偶像感到难过,也为歌剧院没有人性愤怒。在西方社会中著名艺术家常常成为商业票房和剧院领导业迹的牺牲品。

也是上世纪末的事了,帕伐罗蒂被芝加哥抒情歌剧院用新闻发布会的形式,向全世界宣布中断两者间的合作关系。理由是大师随意取消合约。当时芝加哥抒情歌剧院是世界十大哥剧院之一,也是美国三大歌剧院之一。他们的院长阿依丝女士名义上用这种手段来整治歌剧界的不良之风,实际是为了提高她本人在歌剧界的威望。事发后不仅没有影响大师的形象,反而使歌迷们对大师的更加倾迷,他的演出更是一票难求。

做男高音难做著名的男高音更难。当三大男高音音乐会刚轰动世界的时候,有人曾提出这样的异议,说三高的音乐会败坏了音乐界的名声,降低了古典音乐的艺术质量。说三高音乐会的艺术效应与商业价值不匹配。在歌剧院演出是艺术性较高的创作,音乐会只能听到单个的咏叹调。当时每晚在歌剧院演整部歌剧的酬劳只有一万两千美元,而一场三高的音乐会每人有一百万美元的收入。那些只会摇摇笔干小鸡肚肠的乐评们嫉妒了,他们以为著名歌唱家是他们塑造的,世界歌剧史是由他们规划的。十几年过去了,我们清楚的看到,三大男高音音乐会用他们在表演艺术界长期积累的影响力,不仅大规模的普及和推广了当时正在垂死挣扎的古典音乐,同时也使得当时新兴的激光唱片业获得了大量的市场,给腐朽的西洋歌剧打了一挤强心针。

另五年底,帕伐罗蒂的北京告别独唱音乐会现今成了绝响,也是我国古典音乐发烧友们有耳福,听到了古来稀-天籁之声。古今中外,上下几千年,有谁七十岁高龄的男高音还在开独唱音乐会。(有,瑞典男高音歌唱家盖达(Nicolai Gedda),但他不来中国演唱嫌路太远)。可我们的某些乐评不为之幸运还指三道四,嫌没有听到高音C,嫌没有唱原调还嫌大师坐在那里唱。好像非要大师唱破高音,唱的趴在台上,才有事可做有乐评好写了。请不要对男高音那么苛刻。他们的高音已经是违反了人类的生理构造。

大师的声乐理念长久以来一直影响着我,假如不是他那种要求声音自然松弛,演唱时不要压迫喉头和科学的呼吸方法,他不可能年过古稀还驰骋歌剧舞台。帕伐罗蒂的歌声老少皆宜,雅俗共赏。他特有光洁的音色,油亮亮的高音,他由心底而发的歌唱情欲迷倒了几代乐迷。他东奔西走,辛勤歌唱为世界各大歌剧院带来大量的票房和财力。他匆匆走了,和莫扎特一样留给了我们几百年也享用不了的灵魂财富。

有人说他出生的时候上帝亲吻了他的声带,所以他成了一代天骄。

来自于天归于天,大师,愿您在天堂平安,快乐!