2013年3月25~27日,受韩国“统营国际音乐节”邀请,我院北京现代室内乐团(Ensemble ConTempo Beijing)民乐小组赴韩国统营举办了专场音乐会,精彩演出受到观众和同行的高度认可。

统营是距离釜山两小时车程的一个海滨城市,也是世界著名作曲大师尹伊桑的故乡。统营国际音乐节(Tongyeong International Music Festival)创办迄今已十一个年头,特点是立足于韩国本土,放眼国际现代音乐,并对电影、戏剧、时尚等其他当代艺术门类亦有涉及。今年的主题是“自由”与“孤独”(Free & Lonely),已担任过三届音乐节艺术总监的Alexander Liebreich(慕尼黑室内乐团首席指挥、波兰国家广播交响乐团首席指挥)之所以选择该主题,意在表达:我们的艺术征途上,对自由和创造力的坚守,总是伴随着孤独的决定和孤独的行走。

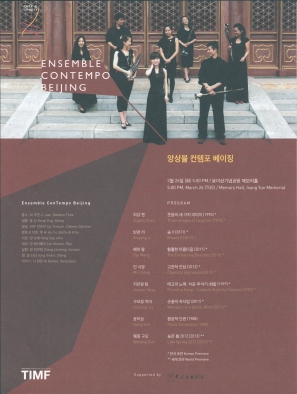

作为今年唯一受邀的中国团体——北京现代室内乐团民乐小组,是由几位才华横溢的年轻一代民乐演奏精英组成,他们是中央音乐学院民乐系青年教师和校友:兰维薇、胡瑜、杨雪、张柳萌、倪冉冉、董颖、李娟、刘音璇、宋心馨。“统营国际音乐节”早在两年前即接触过乐团并提出过邀请,后因乐团的档期而直至今年方才实现了这个愿望。乐团与贾国平、向民两位作曲家同行,携郭文景、贾国平、唐建平、向民、李滨扬、王斐南等作曲家的六部民乐室内乐作品赴韩,并应主办方的提议,特别为此次乐团在韩的首次亮相而准备了尹伊桑和陈其钢的两部室内乐,以向韩国现代音乐之父和本届音乐节的驻节作曲家致敬。

北京现代室内乐团中国器乐室内乐专场音乐会于26日下午在尹伊桑纪念馆音乐厅举行。音乐会前,我院作曲系贾国平教授作了一个多小时的学术讲座,介绍中国现代音乐的发展与现状,同时也为即将进行的音乐会预热。音乐会盛况出人意料,演出前竟一票难求,主办方为没买到票而仍热情赶赴现场的观众特设了加座,他们就在舞台上席地而坐,离音乐家还不到两米。

音乐会第一首曲目是陈其钢的《三笑》(为尺八/笛、三弦、琵琶、筝而作),创作于1995年,首演于法国,此次是韩国首演。乐团与陈其钢先生之前并无交集,因统营音乐节而得缘演奏他的作品,自然极为珍视;陈其钢先生也非常重视此次演出,虽然他因健康原因最终无法亲赴音乐节出席自己作品的韩国首演,但在乐团音乐家排练作品期间提供了一贯的支持与指引,保证了《三笑》的韩国首演成功。

接下来的曲目依次为:李滨扬2011年的作品《呼吸II》(为笛、笙、扬琴、琵琶、二胡而作)、王斐南2011年的作品《倾城——妃情、君舞》(为笛、二胡、筝、琵琶、打击乐而作)、向民2011年的作品《古典印象》(为笛、琵琶、二胡、筝、中阮而作)、唐建平1997年的作品《弹歌·尔雅·相和》(为板胡、琵琶、打击乐而作)、贾国平2011年的作品《清风静响》(为板胡、笙、琵琶、筝而作)。这些作品都是乐团的保留曲目,已在俄罗斯、德国、波兰等国以及北京的舞台上多次演出,此次在韩国的演出更是轻车熟路,进一步提升了演奏家之间的默契,展示了松弛、大方、自信、亲切的台风和严谨、精准、质朴的学院派艺术风格。

音乐会第七首曲目是尹伊桑1988年的作品《Pesso Fantasioso》,作品原为两件旋律乐器与一件低音乐器而作,未对乐器有所规定。贾国平教授根据乐器的音区、音色与演奏方式而选择了二胡、笙与扬琴来演绎这部作品,既使各件乐器的音区基本符合原谱,又涵盖了中国乐器的吹、拉、弹,而中国乐器的独特音色更为该作品的演绎赋予了美好的中国韵味。观众听到自己熟悉的尹伊桑用中国声音来表达,起初是新鲜,进而被乐器的美妙音色而征服,最终以极其热烈的掌声报以他们对此中国版本的高度认同。

音乐会的压轴曲目是郭文景的《壬辰晚春》(为笛、琵琶、筝、扬琴、三弦、高胡而作),创作于2012年,是其1995年作品《晚春》的新编版本,此次是该作品的世界首演。音乐节对乐团将该作品的世界首演放在韩国表示了极大的欣慰与谢意。乐曲对花底林间的声音描绘将在场的观众带往一个神秘而生动的微观世界,而音乐悠远淡雅的意境更是升华了整场音乐会的艺术旨趣。

尽管音乐节对北京现代室内乐团的艺术水准早有了解并寄予了很大的期望,当晚乐团的表现仍然大大超出于所有人的预期。每一首作品都引起了观众的热情欢呼,这是在世界其他地方的现代作品音乐会中都极其少见的现象。音乐节执行总监当即表示希望乐团作为常驻嘉宾每两年来此献艺,并无比憧憬乐团的第二次亮相能够在今年夏天即将落成的统营艺术中心音乐厅进行。

2011年初夏组建的北京现代室内乐团在成立短短不到两年时间,已经历了2011年建团音乐会,2012年德国石荷州音乐节巡演、波兰巡演、德国德累斯顿当代艺术节暨约翰·凯奇诞辰100周年特别演出、第二届中国音乐分析论坛民乐室内乐作品专场音乐会以及两届北京国际作曲大师班数场音乐会、中国ConTempo新室内乐作曲比赛获奖音乐会等多次舞台历练。乐团的发展模式体现了创作与演奏的通力合作,而这深度持久、跨学科的强强合作,已经开始显现出它巨大的艺术价值与学术潜力。民乐写作尽管一直以来都是中国作曲家从未停歇过的主题,但之前鲜有乐团在世界各地的舞台上如此高密度地反复上演这样一批风格多样、极具想象力、题材新颖的中国当代民乐作品,舞台的锤炼让作品本身与演奏家的诠释两者均同步走向成熟,持续释放出强烈的艺术魅力,并带来“进入新纪元”的良好感觉,让人对中国现代音乐的创作与演奏充满更大的期待。

北京现代室内乐团以“中国现代音乐”为定语的命题,一方面自然地将中国器乐纳入到乐团发展规划中,而另一方面,中国器乐本身所具有的传统文化积淀也能够在此“现代音乐”的全球语境中得以进一步展现。演奏家们通过与当代作曲家、音乐节策划人的实时交流与合作,不断深化对当代创作的认识,巩固致力于推广当代艺术的信心与信念,拓宽了艺术视野与发展平台。而在现代音乐的观照下,中国传统器乐的文化价值与艺术高度也获得了更深入的理解、反思、重视与重现。