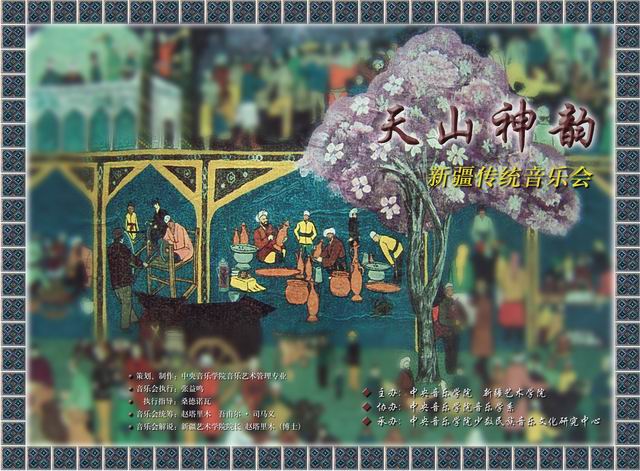

2005年12月12号(周一)19点,访日载誉归来的新疆艺术学院演出团,将应中央音乐学院的邀请,由院长赵塔里木博士携8位“刀郎木卡姆”民间艺人献艺学院演奏厅。为更好的鉴赏本台节目,策划者特向各位观众推介如下四个看点:

看点一:喀什木卡姆

木卡姆是流传于中国新疆维吾尔族地区的、具有统一调式体系的、以歌、舞、乐组合而成的传统古典大曲。具有广义、狭义之分:广义是指上述所有类型的民间套曲,例如那瓦木卡姆等;狭义专指具有散序-歌曲-歌舞曲固定程式与结构的套曲,例如哈密木卡姆;或在其基础上又增加器乐间奏曲的大型音乐歌舞套曲,例如喀什木卡姆。

木卡姆是流传于中国新疆维吾尔族地区的、具有统一调式体系的、以歌、舞、乐组合而成的传统古典大曲。具有广义、狭义之分:广义是指上述所有类型的民间套曲,例如那瓦木卡姆等;狭义专指具有散序-歌曲-歌舞曲固定程式与结构的套曲,例如哈密木卡姆;或在其基础上又增加器乐间奏曲的大型音乐歌舞套曲,例如喀什木卡姆。

木卡姆作为一种古老的艺术形式,15世纪已盛行于新疆各地,目前较为著名的有南疆(即喀什)木卡姆、东疆(即哈密)木卡姆、北疆(即伊犁)木卡姆以及刀郎木卡姆。本此节目中将为您奉献由米吉提·尤努斯等演奏的《且比亚特木卡姆》(选段)、阿不都·克里木用维吾尔族传统乐器艾捷克独奏的《乌夏克木卡姆》。

“且比亚特”据说是古代波斯阿拉伯的某个部落名称,亦是喀什木卡姆(主要流行在新疆的喀什、和田、莎车、阿克苏、库尔勒、伊犁等地区。)中的第二部,《乌夏克木卡姆》则是喀什木卡姆中的第八部。其具体排序为:热克、且比亚特、木夏维热克、恰日朵、潘吉朵、欧孜哈勒、埃介姆、乌夏克、巴雅特、纳瓦、思朵、依拉克。

喀什木卡姆由“穷乃额麦”、“达斯坦”、“麦西热甫”三大部分组成,其中“穷乃额麦”由散序、上曲(歌曲部分-包括太孜、太孜间奏曲、怒斯赫、怒斯赫间奏曲)、下曲(歌舞部分-包括朱拉、赛乃姆、赛力克、帕西露、帕西露间奏曲、太喀特)三部分组成,其19世纪前的曲式结构类似于唐代大曲,因而具有及高的研究价值。

看点二:男女声独唱

看点二:男女声独唱

本档节目将由维吾尔族歌唱家地里夏提·热依丁、阿西古丽·木合买提、哈萨克族歌唱家托汉·斯马古力为您奉献:维吾尔民歌《牡丹汗》、《古丽买热木》、伊犁民歌《黑眼睛》、哈萨克民歌《阿尔达克》以及由玛丽雅木作词作曲的《都达尔》。

看点三:传统器乐演奏

本档节目主要有阿尔肯·买买提手鼓独奏的《丰收》、阿不都·克里木等师生演奏的维吾尔民间乐曲《塔什瓦依》。以及“文华奖”金奖获得者,维吾尔族弹拨尔演奏家米吉提·尤努斯演奏的《艾介姆》。

看点四:刀郎木卡姆

看点四:刀郎木卡姆

刀郎木卡姆主要流行在新疆刀郎地区。原有孜勒碧雅弯、崩碧雅弯、沈碧雅弯、胡代克碧雅弯、碧雅弯、居拉、欧孜哈勒、多尕头特、木夏维热克、热克、巴雅特、恰日尕等12套,目前仅存9套(其中《碧雅弯》、《巴雅特》、《恰日尕》3套已失传)。刀郎木卡姆一般是5人一组,由演奏手鼓者主唱,2-3 人帮唱。伴奏乐器有卡龙、刀郎热瓦甫、刀郎艾介克各一个。

刀郎人是维吾尔族的一个重要支系。主要居住在北起博斯腾湖,沿塔里木河、叶尔羌河直至莎车,靠近塔克拉玛干大沙漠边缘的麦盖提县为中心的地区,包括周围的巴楚、沙雅、阿瓦提、莎车、叶城、岳普湖等县与麦盖提县相接壤的乡村等地。本次节目的最后,将由麦盖提县民间艺人与新疆艺术学院教师为您奉献最具原生风格与特点的《刀郎木卡姆》(选曲)。

我们看到:传统与现代的碰撞与融合势在必行!

我们坚信:传统是一条河流,汇聚涓涓支流从远古走来……。

我们期待:演出圆满成功!

超级链接

维吾尔族传统乐器—艾捷克

维吾尔族传统乐器—艾捷克

球行弓拉弦鸣乐器。流行于中国新疆维吾尔族地区。通常分多朗艾捷克、新型艾捷克等数种。多朗艾捷克 流行于新疆南部多朗人聚居区。形似板胡。为多朗乐队中唯一的弓弦乐器。椰木琴杆,沙枣木共鸣箱,琴面蒙羊皮或驴皮,张一缕马尾弦为主奏弦。在琴杆中部两侧设6~10根钢丝共鸣弦。主奏弦音高为c1,共鸣弦分别为g c1 d1 e1 g1 a1 b1 d1。音域为c1-c3。演奏时将琴立于左腿之上或夹在两膝之间,其音量较小,低音浑厚、优美。新型艾捷克流行于新疆维吾尔族、乌孜别克族地区,此类艾捷克是20世纪60年代后由音乐工作者在传统多朗艾捷克的基础上改革而成的,分高、中、低音几类。其音色、音量均近似小提琴,可用双音、和弦、断弓、跳弓、泛音、拨弦等多种技巧演奏,音乐表现力强。

维吾尔族传统乐器—弹拨尔

梨形拨奏弦鸣乐器。流行于新疆维吾尔族和乌孜别克族中。汉文曾记译为坦布尔、丹布尔、丹不尔、弹布尔等。据《钦定大清会典》、《新疆图志》和《乐师录》(维文)等的记载,弹拨尔14世纪就已广泛流行于阿拉伯和亚、非、欧等地区。弹拨尔由头、杆、轴、弦和马子等组成,共鸣箱呈瓢形,用核桃木或桑木制作。由于地域不同,形成了以下两大分支:南疆弹拨尔琴长约130厘米,指板缠有16个丝弦品位。定弦为g g c1 g g或g g d1 g g,音域g-g2,使用牛角拨片弹奏,音量较小,音色柔美、明亮。北疆弹拨尔长约 147厘米,指板缠有18个丝弦品位。共鸣箱面板上另设 8-10个竹制高音品位。弦轴至共鸣箱底部张钢弦 5根,旋律弦两根,共鸣弦3根。定弦为G G d G G音域G-g2。弹拨尔的演奏方法与技法丰富多彩,20世纪60年代以后创制了中音弹拨尔。较著名的乐曲有《乌扎勒》、《艾介姆》、《奥夏克》和《沙巴》等。

维吾尔族传统乐器—卡侬

维吾尔族传统乐器—卡侬

异形弹拨弦鸣乐器。广泛流行于西亚、北非等阿拉伯国家。中世纪经中亚传入中国,时称“七十二弦琵琶”。至今仍流行于新疆维吾尔族自治区的麦盖提、和田、哈密等地,是“多朗赛乃姆”和“哈密木卡姆”的主要伴奏乐器之一。卡侬琴身酷似一个斜向切去一角的长方扁箱,面板采用皮或木制。琴弦可从63至84根不等,但均以3根弦为一组,音域为c1-g3。定音主要取决于“木卡姆”的调式结构。音色清晰明亮,特别擅长演奏上下行间的装饰性乐句。演奏时,将琴置于膝上,双手食指带义甲弹拨,右手奏旋律,左手奏低音。演奏者的两手形成平行八度,但由于左手比右手触弦稍晚,使之产生既协和又交错的奇妙音响。著名曲目有《多朗舞曲》、《恰尔朵木卡姆间奏曲》等。