胡炳余,长号教育家。中央音乐学院教授、硕士研究生导师。曾任管弦系管乐教研室主任、附中副校长、纪委副书记等职。自1946年起,先后就读于江苏常州国立音乐院幼年班、中央音乐学院少年班(现中央音乐学院附中)和管弦系,1959年本科毕业后留校教授大提琴。1960年参加民主德国长号教授阿路依斯•巴姆布拉专家班学习,自1961年起担任长号、大号专业教师。出版《长号基础教程》《中央音乐学院海内外长号(业余)考级教程》(全2册)《长号教学曲选》《低音长号基础练习》《大号基础教程》等教材。

我于1935年7月16日出生在江苏省江阴县。1945年抗日战争胜利后,父亲到常州正衡中学任教,小学还没念完的我也随他一同前往。

“幼年班”开启音乐求学路

1946年,父亲偶然看到国立音乐院幼年班(时在常州办学)的一则招生广告。在那个动荡年代,“免学费、包食宿、发衣服”的招生条件,对于像我这样的贫困人家来说无疑是诱人的。由于招生范围仅限于江浙一带,因此前去考试的人不多。我唱了一首父亲教我的歌曲《可爱的家》,通过了“视唱练耳”的考试,便被录取了。

作为中国第一所少儿音乐学校,国立音乐院幼年班为中国专业音乐教育,特别是少儿专业音乐教育,做出了开拓性的历史贡献。然而很多人可能并不知道,幼年班的学生大多是像我这样生长在贫困人家的音乐白丁。进校以后,老师们主要是根据学生的身体条件分配专业,如:牙齿好的学管乐,手大的学钢琴、弦乐,等等。会拉一点儿小提琴的父亲,本想让我学小提琴,而时任幼年班教务主任的黄源澧老师看了我的两只手后,提出让我学大提琴,并且亲自教我。

我当时只有11岁,就读于幼年班三班,学号是183号。一班和二班都是抗战胜利前幼年班在重庆青木关办学时招进来的老学生,他们已经学习了一段时间,有了一定的器乐演奏基础。常州幼年班的学习环境较为宽松、自由,除主科、视唱练耳等专业课外,还有国语、英语、数学等文化课。我入校后的第二年,幼年班成立了管弦乐队,增加了合奏课。开始是弦乐合奏,排练了莫扎特和柴科夫斯基的《小夜曲》等乐曲,后来管乐专业的同学也加入进来,接连排演了莫扎特的歌剧《费加罗的婚礼》序曲和《第40交响曲》、舒伯特的《军队进行曲》、苏佩的《诗人与农夫》等乐曲。我很喜欢上合奏课,因为它不仅训练了同学们的乐队合奏能力,也使我的大提琴演奏水平有了迅速提高。

1948年秋冬以后,人民解放战争胜利在望,国民党政府不再给学校拨款,学生们的学习和生活遇到较大困难。为了解困,学校将家住常州及附近的学生遣散回家,我也住到了在常州教书的父亲那里。1949年4月,我的家乡江阴和幼年班所在地常州先后解放,同学们兴高采烈地排演节目,走上街头欢迎解放军。5月,幼年班参加了三野文工团《淮海战役组歌》的演出(担任乐队伴奏)。演出结束后,一些大一点儿的同学即被招入文工团,参军上了前线。

1950年国立音乐院幼年班与常州市学联青年演唱团,联合演出《黄河大合唱》后合影(乐队中间大提琴第二排左1为胡炳余)

“央音”新生活丰富多彩

新中国成立后,国立音乐院及其幼年班并入中央音乐学院。但由于校舍修缮等原因,直到1950年春,我们才北上天津。幼年班是整体搬迁,光从学校往火车站搬运东西就用了好几天。大件行李由学校装车搬运,小件物品则需要师生们推着小车自己送到车站。虽然“搬家”是重体力活儿,但对新生活的憧憬与向往,让我们这些小同学们“辛苦并快乐着”。我记得,当时一路上坐的是没有座位的铁皮火车,吃的是学校给每人发的几个像长条馒头似的干粮。经过几天的颠簸,终于在4月16日到达天津。6月17日,中央音乐学院举行了开学典礼,我们幼年班也正式更名为“中央音乐学院少年班”。按照年龄和文化课程度,我被分在“少四班”(当时少年班共有5个班)。加上之后新招进来的同学,我们班有20多人,其中有张志勤、林耀基、杨大风、黄忠贤、邵元信、李向阳、王恩悌、岑元鼎、胡国尧、黄晓和、刘奇等。

身穿海军服,准备参加文艺演出的少年班同学。前排左起:黄晓和、王恩悌、徐多沁;后排左起:胡炳余、严福保、朱工七、赵惟俭、李向阳

如果说常州幼年班是我的音乐启蒙之地,那么中央音乐学院则为我插上了实现艺术梦想的翅膀。学校为我们设置了专业主科、音乐必修(专修)课和文化课,周末还经常在大礼堂举办交谊舞会。我的主科老师黄源澧教授,为人谦虚、平和,对学生既要求严格又有着父亲般的慈爱。在教学上,他既注重对学生基本功的训练,又强调音乐表现。他认为,没有哪一种技术是可以脱离音乐表现而存在的,学习技术正是为了表现音乐。他的严谨务实、循循善诱,让我受益匪浅。

黄源澧教授在为胡炳余上大提琴课

在少年班记忆最深的一件事,是毕业升大学时(1954年)赶上了首次实行的全国统考。师哥师姐们都是“直升”大学,而我们则须按照教育部的规定,参加全国统一的文化课考试。①好在当年考的内容不是很难,经过努力大家都顺利“过关”。相较于“少年班”,管弦系的学习和实践活动更加丰富多彩。如:1958年钢琴系学生刘诗昆在第一届柴科夫斯基国际音乐比赛中获得钢琴比赛第二名的好成绩,我作为学校管弦乐队的一员,为他获奖回国后举办的汇报演出进行了协奏。

1954年7月,胡炳余在“少年班第三届毕业学生演奏会”上进行演奏

1959年,我面临本科毕业。这一年是中华人民共和国成立10周年,学校的演出活动非常多。其中有两次重要演出,现在想起来我还记忆犹新:一是为了给国庆10周年献礼,学校与北京舞蹈学校联合推出民族芭蕾舞剧《鱼美人》(吴祖强、杜鸣心作曲)。当时受“大跃进”运动的影响,学校师生都到北京郊区永丰屯乡参加劳动。为了按时完成演出任务,管弦系在黄飞立教授的指挥下,利用暑假时间加紧排练。由于乐队中的长号编制不整,我被系里安排“客串”出演。该剧在新落成的民族文化宫公演后,受到社会各界广泛关注。周恩来、刘少奇、邓小平、聂荣臻等党和国家领导人,都曾亲临现场,观看演出。还有一次演出经历也令我十分难忘。国庆期间,学校管弦乐队参加了在人民大会堂举行的一场大型文艺演出,其中的一个节目是千人大合奏。上台时,每个乐队队员都拿了两件乐器:一件西洋乐器和一件民族乐器。我是左手夹大提琴,右手拿二胡。而演出的曲目也是一西一中:贝多芬《艾格蒙特》序曲和中国乐曲《金蛇狂舞》。虽然这场演出带有鲜明的时代特征,但也从一个侧面展现了中央音乐学院“学兼中西”的办学成果。

排练民族芭蕾舞剧《鱼美人》,指挥黄飞立教授

1960年3月,周恩来总理在观看《鱼美人》演出后,与全体演职人员合影留念(第二排左9手举长号者为胡炳余)

由于连续参加重要演出活动,我们那一届学生没有进行毕业考试就都毕业了。毕业后,我和另外两位同学李向阳、杨大风一起,被分配到附中教授专业课。

1959年9月,参加国庆演出排练后,部分管弦系同学在北京饭店前合影,从左到右:刘桐城、杨大风、李向阳、林耀基、熊仲响、胡炳余、张韵新、戴云华

改“弦”更“管”从头越

中央音乐学院成立以后,建立起了一套新的教学体系和管理制度。特别是20世纪50年代,在苏联专家的帮助下,专业设置得到补充、完善。然而,虽然专业已基本设置齐全,但配齐教师尚需时间,一些专业在没有专职教师的情况下,只能由其他专业的教师兼任。长号、大号专业即是如此。大学、附中分别由小号专业教师夏之秋、黄日照兼任。

上图:夏之秋教授在练习吹号

下图:黄日照老师在上课

(图片摄于20世纪六七十年代)

转机源于1960年秋。民主德国长号专家阿路依斯•巴姆布拉教授来学校开展为期一年的讲学活动。巴姆布拉教授不仅拥有自成体系的“铜管教学法”,还对哲学、美学、文学、艺术等颇有研究。他是那个时代欧洲难得的铜管演奏家、教育家,也是20世纪五六十年代唯一一位来校讲学的外国铜管专家。

我当时已经作为主科教师在附中教了一年的大提琴,突然有一天,管弦系管乐教研室主任刘光亚教授把我叫去,对我说:“学院没有专职长号教师,一直由夏先生兼任。最近有外国专家来讲学,领导决定让你去跟专家学习长号,将来转教这个专业。”刘主任还让我把外国专家的所有讲课内容都随堂记录下来,以作为铜管专业的重要教学资料。

虽然对已经拉了十多年的大提琴有几分不舍,但多年接受的政治思想教育让我已然习惯了“服从组织决定”。尽管深知中途转行并非易事,也知道自己之前学号(曾业余跟夏之秋教授学过小号、次中音号)、吹号,甚至参加演出,都是出于喜欢,纯粹是“瞎玩儿”,但既然决定了就只能迎难而上,坚持到底。经过选拔考试,学校最终确定14人参加巴姆布拉教授专家班的学习,分别是长号专业的刘振吉、刘立、张祥雨(附中)和王绪道(大学),小号专业的陈嘉敏、时学玉、李宏茂(附中),圆号专业的吴维安、庞婉荣、施金莲、高世广(附中),大号专业的朱绍卿(大学),以及我和上海音乐学院吴伯良作为特派学习长号教学的青年教师。

巴姆布拉教授在为学员们上重奏课(第二排右3为胡炳余)

我不仅跟巴姆布拉教授学吹长号,还要作为助教,记录他为小号、圆号、大号和铜管室内乐4个专业上课的教学内容。专家班的课程安排得十分紧凑、密集,虽然只有一年多,但每周自己的专业课和随堂听课的时间累积起来,并不亚于系统读完一个新专业。

巴姆布拉教授在为胡炳余上课

记得第一次跟专家上课并不顺利。他让我改口型,而我总是不得要领,吹不出声来,又急又愧,甚至萌生了打退堂鼓的想法。我去找刘光亚主任诉苦,被他给“骂”了回来。没有办法,只能用心琢磨,反复练习,最后终于找到了感觉。那段时间的学习,虽然艰苦但也收获颇丰。从巴姆布拉教授身上,我吸取到了很多宝贵的教学经验。如:他对艺术的一丝不苟、精益求精,对基础训练的重视,对节奏的准确性和音乐歌唱性的强调,等等。除此之外,他还带领我们排练了许多以前从未听闻的室内乐作品。可以说,我的室内乐“火种”就是巴姆布拉教授为我埋下的。专家班结业时,巴姆布拉教授举办了两场学生音乐会(1961年11月14日、15日,分别由黄飞立、沈武钧担任指挥)。我也参加了演出,心情既兴奋又紧张。

巴姆布拉教授两场学生音乐会节目单

巴姆布拉教授所著的三本《长号基本教程》

衷于研究,忠于教学

巴姆布拉教授离开中国以后,我也正式走上新的教学岗位,成为中央音乐学院首位长号专职教师(兼教大号)。在管弦系的各个专业中,长号、大号起步较晚,我基本上是在白手起家的情况下把这两个专业建立起来的。那时候,各方面的条件有限,而我又是在专家班上“速成”的,只能边学边教,边教边学。除了自己每天练号、教学生以外,我还要制定各年级、各学习阶段(附中、大学)的教学大纲,编写各类教程、教材。当年巴姆布拉教授来校讲学时,带来了一些珍贵的铜管乐谱,学校请人用相机拍照,冲洗放大后保留下来。我后来把它们都借了出来,用自制的抄谱笔一点点地誊写到乐谱纸上,用于教学。长号的中国作品非常少,我便将《牧歌》《小河淌水》《牧羊姑娘》《跑马溜溜的山上》《玛依拉》《燕子》《刨洋芋》等中国民歌改编成长号曲,补充到教材里。

在长号教学资料极其匮乏的年代,胡炳余教授用自制的抄谱笔手抄乐谱

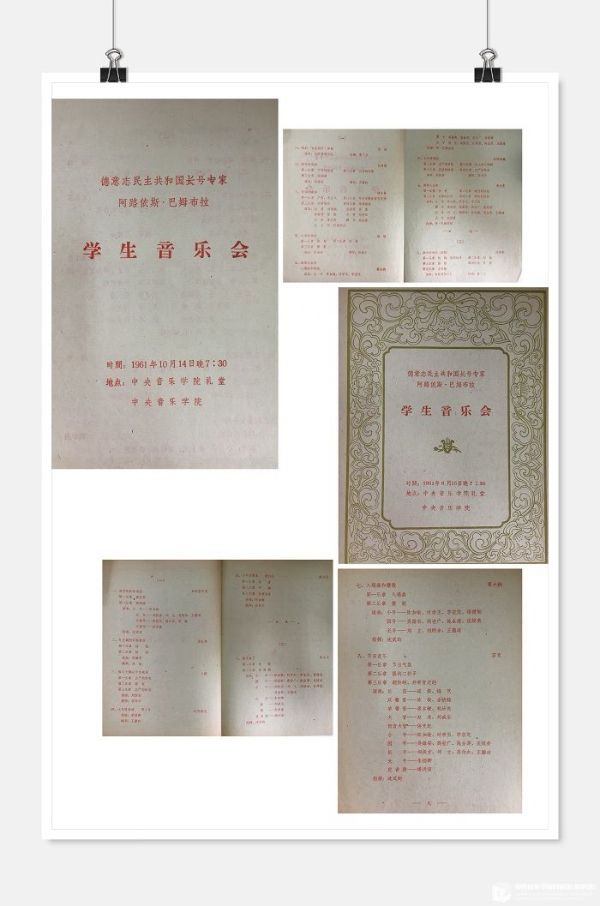

在相当长的一段时间里,我都是自己摸索,把从巴姆布拉教授身上学到的教学经验与中国的实际情况相结合,直到改革开放,中国与世界再次互动起来。1982年12月,在巴姆布拉教授来校讲学20多年后,学校接待了第二位长号专家——美国印第安纳大学音乐学院的吉斯•布朗教授。布朗教授的此次来访仅有20天,其中还有一周要去上海音乐学院讲学。在北京这一周多的时间里,他不仅完成了详细具体的教学计划,而且还给我个人的长号、大号教学做了一次“考试”。我们利用业余时间,在教学理念和教材使用等方面进行了深入交流和切磋。他回国以后,又主动帮助国内的几位长号教师,申请加入国际长号协会,使我们能够及时获得国际长号界的最新信息。可以说,布朗教授的到访,就像当年的巴姆布拉教授一样,对“央音”的铜管教学具有里程碑式的重要意义。

20世纪80年代初,吉斯•布朗教授曾多次访问我校,图为他与胡炳余教授及同学们的合影

美国著名长号演奏家吉斯•布朗独奏音乐会节目单及其亲笔签名(1982年12月10日)

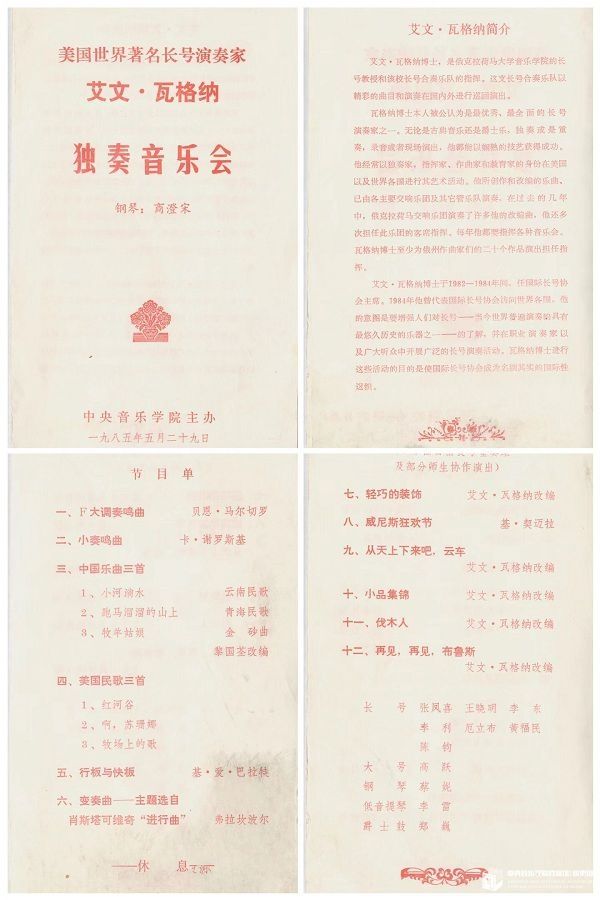

美国和德国的长号教学,没有什么本质上的区别,但布朗教授特别重视细节,在音准、节奏、气息、音乐处理等方面都抠得很细、很严。在他之后,美国俄克拉荷马大学音乐学院的艾文•瓦格纳教授(先后来过4次,并举行了3场音乐会)、德国专家阿明•罗辛教授等多位外国长号教授,也纷至沓来。每位外国专家来讲学,我都全程陪同,认真聆听。外国专家不仅把先进的演奏方法传授给我们,还奉献了多场精彩的音乐会。高水平的教学和演奏,不仅让我们开阔了眼界、正视了差距,也使铜管专业的教学理念得到更新,教学内容更加丰富、多元。

艾文•瓦格纳教授独奏音乐会节目单(1985年5月29日)

教好书,做正人

自从留校工作以后,我的身份一直都是教师,虽然由于特殊历史原因,曾被借调到北京京剧院和中国歌剧舞剧院,也曾担任过附中副校长(1982年至1988年,分管行政和后勤)等行政职务,但我一直没有中断教学工作。长号、大号,附中、大学本科、研究生,都教。

我认为,教师的第一要务是教好书,做正人。对待学生,既要“一碗水端平”,又要“个别对待”。也就是说,要教好你收取的每一个学生,并要按照每一个学生的年级和演奏水平“量体裁衣”,制定切实可行的教学计划。要客观看待学生的专业水平,循序渐进,不能为了比赛获奖,不顾基础,拔苗助长。师风的本质是学风、教风。学风正,教风严,学生才会学到真东西,也才会真正尊重你、爱戴你。

胡炳余老师在为附中学生上课

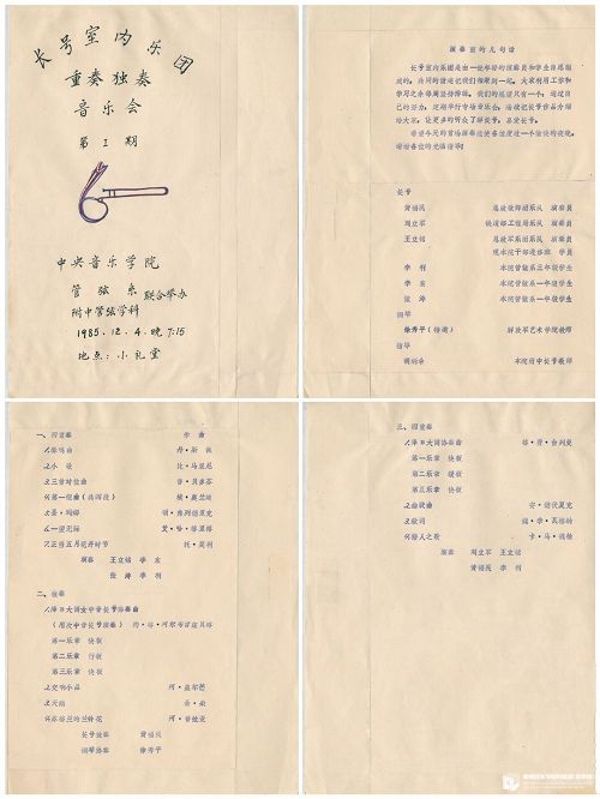

对于音乐表演专业学生来讲,中学是全面打基础的阶段,也是专业学习的关键时期。因此,我把绝大部分时间和精力都放在了附中。我对学生因材施教,帮助他们打下扎实的基本功。同时我也认为:学生们毕业以后,无论是成为独奏家还是乐队队员,都必须具备与他人、与乐队合作的能力。因此,在为学生提高个人演奏能力的同时,我也很注重培养他们的合奏能力。自20世纪80年代起,我就在大学和附中增设了重奏训练课,最初只是组织学生利用课余时间练习,学校实行学分制以后,把重奏课纳入了课程体系。1985年,我们在学校举行了历史上第一次长号室内乐专场音乐会,既有独奏,也有重奏。这一演出形式一直延续到1992年,先后举办了4次。

1985年12月4日,长号室内乐团举办第一期重奏、独奏音乐会,图为胡炳余教授手绘的节目单

2000年5月22日,胡炳余教授带领中央音乐学院铜管乐团在清华大学举办专场音乐会

采访中,胡炳余教授介绍了他在重奏训练方面的做法和经验

执教管乐60余载,我一直把学习放在第一位,向外国专家学,向同行学,向学生学,教学相长,学研共进,因为我始终铭记当年老院长赵沨让我转教长号时的期望:把我国长号事业提上一个台阶,从而走一条属于自己的中国之路。值得欣慰的是,我没有辜负他老人家当年的嘱托,不仅为学校培养出了高跃、张凤喜、韩磊、李亚迪、王海宇、王炜、刘显华(曾于2023年9月在德国杜塞尔多夫举办的第17届国际风神管乐比赛中获得大号组第一名和铜管乐器总决赛第二名)等一批长号、大号专业优秀学生,还编写出版了《长号基础教程》《中央音乐学院海内外长号(业余)考级教程》(全2册)《长号教学曲选》《大号基础教程》《中央音乐学院校外音乐水平考级曲目大号》(全2册)《低音长号基础练习》等一系列低音铜管基础教材,填补了国内在这些方面的空白。

从懵懂少年到即将进入鲐背之年,我与管弦乐,与管弦乐教育事业的缘分从未间断。正所谓,始于弦(大提琴)、终于管(长号、大号),一生“管弦情”。

注:

①1954年5月18日,高等教育部、教育部联合发出《关于全国高等学校一九五四年暑期招考新生的规定》。《规定》提出:今年招生必须贯彻中央统一计划、大区组织执行,并由各校直接负责审查录取报考该校新生的组织方针。考试科目分为两大类,其中:文、政法、财经、体育、艺术等类专业,考本国语文、政治常识、历史、地理、外语。(中央教育科学研究所:《中华人民共和国教育大事记(1949—1982)》,第103页,教育科学出版社,1983年版。)

本文为原创内容(部分图片由胡炳余教授提供),未经同意禁止商用、转载。文章及图片版权归中央音乐学院档案馆(校史馆)所有。

供稿:档案馆(校史馆)

文:宋学军、张乐

视频剪辑:张乐

校对:李梅

责任编辑:静静