5月19日晚,夜色沉静,中央音乐学院歌剧音乐厅内乐声如潮。一场题为“中国当代交响作品音乐会”的演出在此盛大奏响,李京展携中央音乐学院交响乐团上演六位作曲家的六部交响新作,勾勒出中国当代音乐四十余年发展的缩影。

从代表作曲系77/78级“神话”的叶小纲,到进一步推动中国音乐“先锋”转向的郝维亚,再到姚晨、徐之彤、邹航、张帅这几位近年活跃于国际舞台的青年作曲家,这场音乐会将中央音乐学院几代作曲家的艺术探索与精神传承汇于一堂,见证了中国当代音乐由早期风格走向多元、由本土表达迈向世界语汇的历程。

值得注意的是,当晚六部作品中有五部为协奏曲体裁,其中三部独奏乐器为民族器乐——这不仅体现出作曲家们在结构与编制上的突破与创新,也折射出中国当代音乐创作中愈发清晰的文化选择:在对民族传统的继承中实现音乐语汇的更新、寻找新的叙事可能。在这座久负盛名的音乐殿堂中,观众不仅能够享受精妙绝伦的音乐,更能感受到中央音乐学院作为中国当代音乐“策源地”之一的深厚底蕴与不懈探索。

姚晨的《造园》(2021)作为音乐会的开场曲目,真正发挥了“交响序曲”的作用。《造园》延续了姚晨作品中反复出现的、清微淡远的意象,但这种文人的气质和追求并非仅停留在标题或意境的表达上,而是化作其音乐的精神内核。这部作品中,“园”虽直指苏州园林,但实则隐喻精神家园。正如“园”地域性的表象及其背后的普适性意义,姚晨的音乐风格也从未拘泥于某种特定的文化时空,而是以一种“国际主义的人文姿态”体悟并包容不同的音乐传统。

在《造园》中,姚晨的文人内核显现为形而上的乡愁和对精神家园“知其不可为而为之”的浪漫主义求索。因此,尽管频繁的调式转换和丰富的乐队音色带来了类似印象派的色彩,但作品的音乐逻辑如同作曲家所说,“并非意象化或印象化的,而是突出了‘造’的情趣与动势”:碎片化的短小乐思在推进中不断积累情感能量并生发为宽广的长线条旋律,不同声部的音响层次逐渐堆叠,最终在恢弘的高潮中实现精神的升华。全曲落于C及其如梦似幻、轻柔飘渺的泛音上,仿佛烟消云散,又似回归原初,耐人寻味地暗示着一种未竟的寻求和开放的解读空间。

徐之彤的《港通天下》(2022)灵感源自宁波市的城市形象主题“书藏古今、港通天下”,通过音乐艺术展现了这座港口城市深厚的文化底蕴与多彩的风土人情。作品创造性地融合了交响套曲与协奏曲两种体裁,每一乐章均由不同的独奏或主奏乐器担当核心,呈现宁波在不同时代中的多重面貌和发展历程。本场音乐会中上演的第二乐章“九衢三市”与第三乐章“秀水泱泱”,分别由小提琴与琵琶担任独奏,描绘了港口的繁华盛景与甬城人民丰富多彩的日常生活。这两个乐章位于第一乐章“先农之民”和第四乐章“数字时代”之间,在时间线上连接了远古与当下。

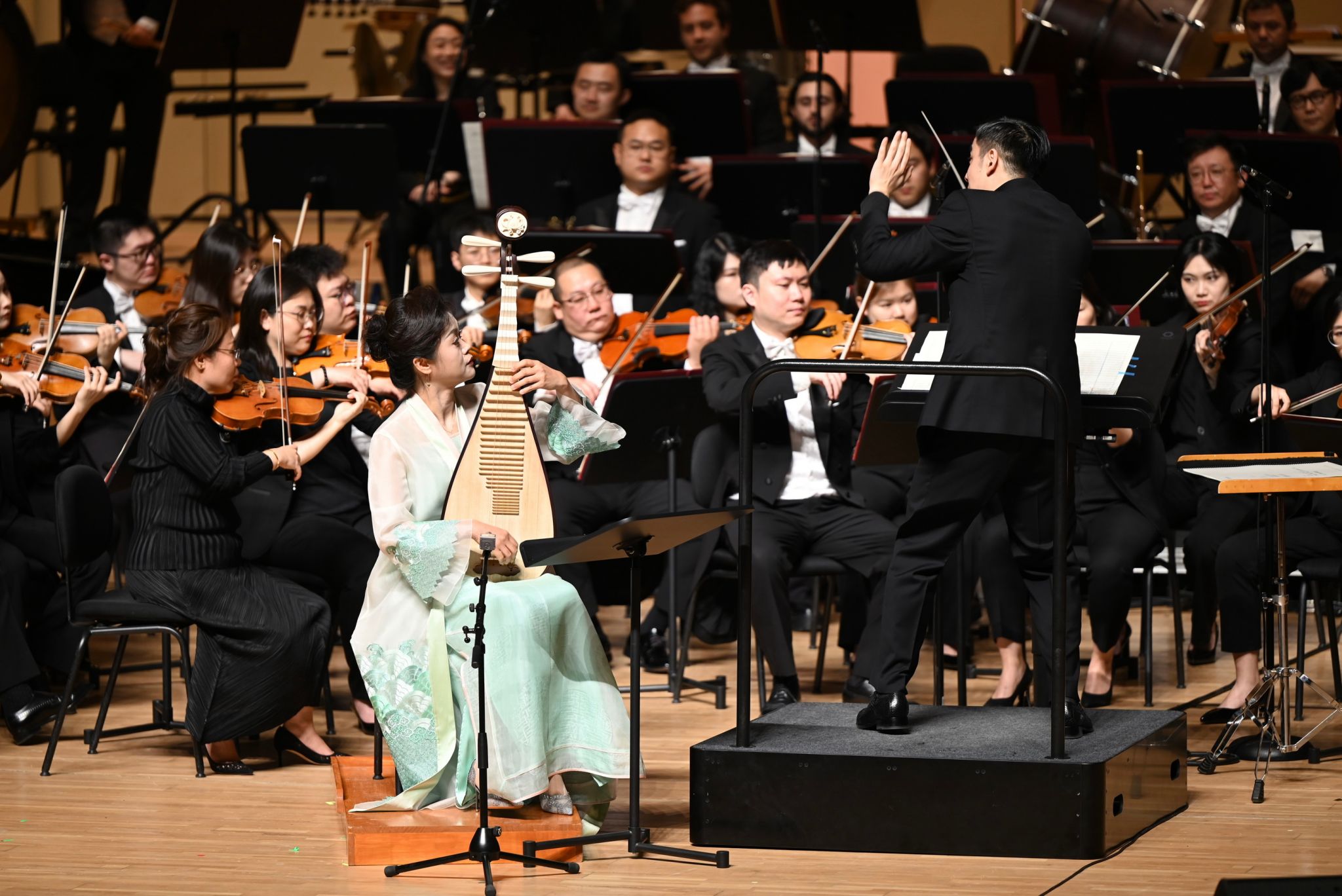

《港通天下》融合了五声性越剧音调、马灯调素材与自然音阶、半音化和声,展现出鲜明的地域色彩与开放的文化视野。小提琴的炫技性独奏片段在王佳婧的弓弦之间熠熠生辉;琵琶演奏家兰维薇以其对当代作品的出色诠释而著称,在这部作品中也精准地把握了琵琶声部多变的性格:其音色时而从平缓的弦乐和声背景中浮现,时而以其颗粒性的音色与打击乐和弦乐拨弦交织融合,为音乐增添独特的质感。民族音调与西方体裁在作曲家纯熟的语言中彼此渗透,共同描绘出一幅温暖、生动的民俗画卷。

叶小纲的《井冈回忆》(2019)是中提琴协奏曲《井冈山散记》的慢板乐章,作品深情回望井冈山的光荣历史,凝聚了作曲家对革命精神的敬意与个人的民族责任感。《井冈回忆》以模糊调性的三度动机作为开篇,由A–C与G–♭B构成的对位素材极具张力,与随后出现的抒情性五声音阶旋律形成鲜明对峙。这种对峙在发展过程中逐步转化为融合,中提琴独奏家苏贞指尖下温暖的五声音调将不协和的三度动机同化,如同从黑夜走向光明的精神历程。

作品中不乏象征性的音响设计,例如号角式的小号动机和奔驰节奏型的律动唤起人们对军队形象的联想,也回应了井冈山斗争时期的历史记忆。这一切凝聚成作品的精神核心:对“星星之火,可以燎原”这一信念的书写。叶小纲以其一贯高超的管弦语言和深厚的古典功底,将历史记忆和时代精神转化为具有情感深度与结构张力的音乐叙述,是真正生发于内心情感与人文关怀的红色佳作。

下半场由本场音乐会中创作时间最新的作品——郝维亚的《京彩瞬间》(2025)开启。这是一首为小号与乐队而作的幻想曲,描绘未来主义视角下的北京图景。作品现代性十足,侧重于音响与结构的探索,乐队织体以木管与打击乐的断奏为主,与作曲家近期作品《开往雪国的列车》中清新冷冽的音响质感一脉相承。

在《京彩瞬间》中,小号在爵士乐传统中的即兴特性恰如其分地与幻想曲体裁中的自由展开形成呼应。演奏者陈光出色地诠释了小号声部丰富多变的材料特性——从富有异域色彩的小二度-增二度音列,到分解三和弦的清晰音型,再到带有民族意味的G-C-D音列,甚至包括使用哇音器营造出的强烈爵士效果,其音乐语汇之多样和灵活充分体现了自由的幻想性,以及北京作为具有深厚历史底蕴的现代化都市的多面性。作品最终结束在♭B音,即小号的常用调性上,进一步凸显了小号在整部作品中的中心地位。

邹航的古筝协奏曲《青山云雨》(2021)取意于唐代诗人王昌龄《送柴侍御》中的诗句:“青山一道同云雨,明月何曾是两乡。”这一意象中蕴含着穿越空间阻隔的深切情感联结,也为作品定下了兼具诗意与哲思的基调。全曲分为两个乐章:“青”与“山”,在结构和气质上形成对照,构成一幅如山水画般流动而具象的声音图景。

第一乐章“青”以悠远、古意盎然的钟声开启,渲染出一种虚静空灵的氛围。古筝泛音与乐队的静态和弦交融,流畅的琶音与间或穿插于其中的单簧管独奏旋律赋予了这一乐章清雅淡远、含蓄深沉的文人气息。第二乐章“山”则风貌陡变,音乐中连续跳进的、具有巍峨陡峭之感的材料和单音重复发展出的级进材料相互对峙,形成空间感极强的多维叙述,仿佛“横看成岭侧成峰”,展现出山的不同侧面与形态。随后,巍峨的跳进主题以更加宏阔的音响形态再现,配器逐渐趋于饱满,小提琴声部不断向上攀升,最终在高音区的爆破性收束中,将音乐情绪推向顶峰。邹航以其精致的构思与细腻的听觉想象,将“青山一道同云雨”的诗意图景转化为超越地理界限的音乐联结,崔杉精彩的古筝独奏更是将这种诗意展现的淋漓尽致,让听者感受到传统意境在当代表达中的回响。

本场音乐会在张帅为竹笛与交响乐队而作的《玺徙喜》(2018,又名《熊猫组曲》)中迎来了欢欣鼓舞的结尾。这首三乐章的协奏性作品将竹笛置于大型交响编制之中,借竹笛-竹子-竹文化的巧妙隐喻,将音乐的表现意图由熊猫的憨态可掬提升至中国文人的内在精神。其中,作为独奏乐器的竹笛几乎调动了其全部高难度技巧:花舌颤音、泛音、超高音区,以及循环换气等。熊箫涵极富张力的演绎不仅完美地还原了作品飞扬的神采,更成为了整场音乐会最令人印象深刻的亮点之一。

《玺徙喜》充分反映了青年一代作曲家敢于拥抱一切可能的不羁态度,而作为主角的中国民族器乐在作曲家灵活的风格探索发挥出惊人的适应性。作品第三部分中,音乐风格达到了多元化的顶点,在无调性旋律、爵士和声、复调模仿与通俗化语汇之间灵活切换,带来一种游走于传统与现代、民族与世界、严肃与流行之间的自由张力。作品中多元风格的并置,展现出一种兼收并蓄、开阔自信的文化气象,亦映射出中国当代音乐蓬勃向前的精神风貌。

本场音乐会中的作品构成了一条清晰的代际传承线索。叶小纲作为作曲系77/78级的代表人物,其作品中对历史与精神的深情凝望,体现出深厚的古典修养与高度凝练的民族表达。郝维亚等作为“70后”作曲家的创作,则在个性化的语言中体现出自觉的融合意识:东方与西方、传统与现代、共性与个性在他们的作品中并非二元对立,而是被灵活调和为有机整体。

与此同时,中国传统文人精神在他们的音乐中亦获得了各不相同的回响:在姚晨的作品中,文人气质升华为对精神家园的形而上追寻,邹航将其化为诗意山水般的听觉图景,而张帅则以轻快洒脱和包罗万象的方式,赋予竹笛乃至整部作品以文人式的超脱与灵动。在多元与融合的时代语境中,这些作品不仅代表中国当代音乐的新方向,也显现出中国作曲家对自身文化身份的深入思考与创造性回应。

项目统筹:郭海鸥

执行助理:张书皓、尹楠

文稿撰写:范悦晴

照片摄影:张雅轩、张艺缤

责任编辑:静静