丝绸之路,为我们留下了丰富多彩的文化内涵,其历史性、民族性、地域性,成为了中华文化的瑰宝。丝绸之路在中国的历史上具有特殊的意义,是中外交流的通道,也是中外交流的符号。在这条道路上留下的不仅仅是历史的记忆,也留下了中国人着眼世界的思维模式,以及通过中外商业、文化交流与融合所获得的对世界和平与繁荣的理解。这些符号、记忆和理解并非文字修辞的空谈,而是由此而形成的文化样态,也就是说现今所流传的非物质文化是文化符号、记忆与理解的具体体现。所以,对此进行深入的研究,可继续促进我们对历史的理解、对文化的理解,以及对人的理解,并可把这些作为未来再次通向“西方”的基础,从而打造出新丝绸之路上的新内涵。与此同时,也可以探讨传统文化样态在今天及未来的生存基础,以及社会的和经济的价值。

为响应和配合国家的“一带一路”倡议,中央音乐学院于2014年成立了中国国家级“非物质文化遗产保护与研究中心”,并设立了“丝绸之路音乐考察、研究与创作”项目。该项目在音乐创作和学术研究上打开了新的视域。项目集研究、创作与表演于一体,体现出对传统的保护、认识与再生产意识。该项目至今已经展开了四方面的工作:第一和第二方面是“一带一路”沿线的音乐研究和与丝绸之路国家的学术交流;第三方面是丝绸之路主题新作品创作;第四方面是中央音乐学院为了落实教育部《推进共建“一带一路”教育行动》,于2017年5月5日—7日在北京举办了“‘一带一路’音乐教育联盟成立大会暨音乐学术研讨与展演”,该活动被党中央列入国家级成果。

丝绸之路主题新作品创作是该项目的核心内容之一。项目课题组中的作曲家成员经过了两次国内采风和两次国外采风的经历,在追寻历史、体验现实与人际沟通的三方面交叉实践之后,基于个人感受,创作出一系列作品。

项目第一期的6部作品主要为民族室内乐形式,由我校作曲系新生力量作曲家创作。6部作品已上演两次,已由中央音乐学院出版社作为《丝绸之路的回响》中国作曲家新作品系列的首批作品出版。其中陈欣若的《色俱腾》刚刚荣获了第六届刘天华奖民乐室内乐一等奖。

《丝绸之路的回响》中国作曲家新作品系列一期作品音乐会演出现场

《丝绸之路的回响》中国作曲家新作品系列一期6部室内乐作品

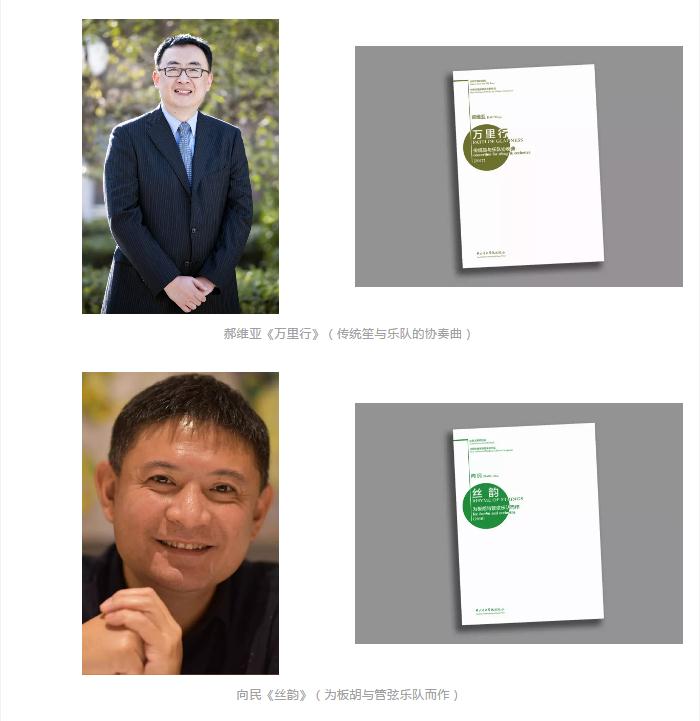

2017年9月,中央音乐学院出版社启动了《丝绸之路的回响》中国作曲家新作品系列的第二批出版项目。该项目包括8部丝绸之路主题的大型管弦乐作品,作曲家均为我校作曲系教授,这8部作品代表着中国当代专业音乐创作的最高水平。2017年3月30日,其中5部民族管弦乐作品由中国国家交响乐团在北京音乐厅进行了首演,其余3部作品也均公演,并得到广泛好评。近日,8部作品已出版面世。

《丝绸之路的回响》5部民族管弦乐作品音乐会演出现场作曲家与演职人员合影

《丝绸之路的回响》中国作曲家新作品系列二期8部管弦乐作品

《丝绸之路的回响》系列作品体现出中国当代作曲家对丝绸之路文化的新的理解和阐释。14位作曲家以不同的文化象征符号为题材,采用不同的乐队编制和技术手段,以不同的音乐风格呈现出历史与当下、东方与西方、音乐形式与精神内涵的碰撞与融合,每部作品都富于独特的个性,同时又显现出文化精神的一致性。作为出版者,我们希望该系列作品的出版能够及时地保存、传播14位作曲家对丝绸之路文化的理解和记忆,同时期待音乐界能够关注丝绸之路文化的挖掘、保护与阐释。

“一带一路”是中国政府所倡议的促进共同发展、实现共同繁荣的合作共赢之路,是增进理解和信任、加强全方位交流的和平之路。中央音乐学院“丝绸之路的音乐研究与创作”项目所寻求和探索的正是在音乐的领域促进交流、促进发展、促进相互理解的寻路历程。我们希冀《丝绸之路的回响》中国作曲家新作品系列的出版能够促进中国与“一带一路”国家的音乐交流与合作,用音乐架起“一带一路”国家人民之间文化和心灵沟通的桥梁。