交响神话《创世秘符》主创,作曲家叶小纲与文学创作陈钦智(左一)上台谢幕。

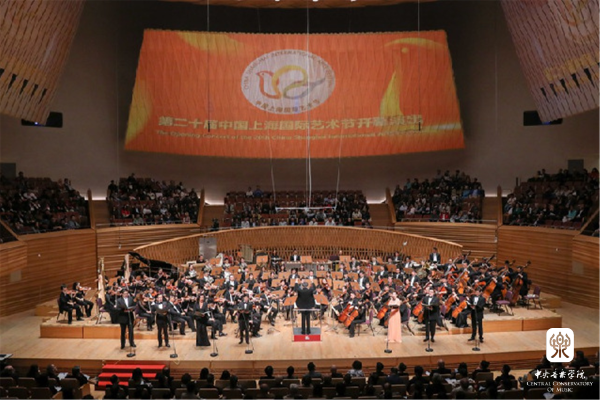

10月19日,由中国上海国际艺术节委约我院著名作曲家、中国音乐家协会主席叶小纲创作的交响神话《创世秘符》,伴随着虚实交错、悠远缭绕的旋律,为第20届中国上海国际艺术节揭幕。作品用西方交响乐的形式表现中华传统文化的想象力和创造力,以及中华民族勇于追求和实现梦想的精神,演出获得极大的成功。

从应邀中国上海国际艺术节委约创作,到最后完成《创世秘符》,叶小纲教授前后花了约七个月左右的时间。该作由陈钦智任文学策划,余隆指挥,上海交响乐团与歌唱家沈洋、石倚洁、周正中、韩蓬、刘珅、宋元明、朱慧玲联袂演出。

《创世秘符》取材于盘古开天、女娲造人、后羿射日、嫦娥奔月、大禹治水等中华创世神话,其中包括屈原、盘古、共工、后羿、嫦娥等音乐形象的创作。叶小纲说:“这部讲述中国故事的作品从音乐到创作班底,都镌刻着深深的东方文化烙印”。

叶小纲此前的作品里,有《地平线》《长城》《西藏之光》等展现中华文化博大精深的作品,这次接受委约创作《创世秘符》,作品里倾注的对华夏文明的关注和钟情一如既往。叶小纲表示,《创世秘符》是他酝酿已久的一部作品,“我等了40年终于等到了这个机会”。当年他就读于中央音乐学院时作的第一个作品就是《精卫填海》,那时还只是一个很短的钢琴小品,这次创作的约1小时时长的交响乐音乐会,终于可以让他用最擅长的形式来解读神话,展现植根在中华民族精神深处的文化内涵。他说:“这是中国上海国际艺术节对于中华文明传统文化的一种弘扬与落实,也是一种文化自信。艺术节做得恰如其分,与我们的时代需要相吻合。”

指挥 余隆

女高音 宋元明

对中华古老文明追根溯源,是叶小纲创作《创世秘符》的初衷。为此,他不仅埋头《山海经》《淮南子》等中华传统典籍,还在多地采风。作品中共工、嫦娥等声乐形象,运用了不少江南地区的音乐元素。“22岁之前生活在上海的我经常前往长三角地区。上海弄堂里的叫卖声、杭嘉湖平原的民歌,对我完全不陌生。”叶小纲张口能唱的浦东东乡调,就在《创世秘符》中有所体现。

回国20多年来,叶小纲一直觉得,生活在当下却不知道中国精神体系从何而来,是一件非常遗憾的事情,这就好比漫步在一个伟大的图书馆,却不去翻阅那些珍藏的典籍一样,让人惋惜。神话是中华民族的精神力量,甚至是整个中华民族共享或者东亚共享的一种精神符号,探索古老文明的起源,并与中国文明联系,成了叶小纲创作《创世秘符》的初衷。

18卷想象瑰丽奇特的《山海经》让叶小纲如醉,为了进一步激发想象力,他专程去了秘鲁采风,探寻马丘比丘的神庙、抚摸印加古城库斯科的巨石,感受最原始的自然力量为当代人留下的历史印记。回来后,叶小纲从盘古开天辟地、女娲补天、后羿射日和大禹治水等耳熟能详的中华创世神话中取材,用屈原的《天问》穿针引线,通过多位歌唱家的演唱串联起整部《创世秘符》。作品在塑造屈原时,让男高音和男中音演唱同一个角色,以不同声线剖析屈原复杂的内心。“我希望《创世秘符》的创作能为推动中国当代文化发展,弘扬和传承中华传统文化起到一些作用。”叶小纲说。

低男中音 沈洋

男童高音 刘珅

相比以往现实题材的作品都有实际的地域依托,例如写交响诗《鲁迅》时可以用绍兴民间音乐作参考,《创世秘符》只能靠叶小纲多年来对民族音乐和传统文化的积累,虽然很难,但也给了叶小纲突破自我的机会。过去常用的方式再用一次,无法让他满足,所以,这部新作品是叶小纲挣脱自己固有表达方式和习惯的一次新尝试,也是对自己以往作品的一次重新审视。

虽然《创世秘符》讲述的是地地道道的中国故事,讲述方式却十足的国际化,作品采用交响乐队编制,未使用民族乐器,以便未来在国际舞台更多呈现。凭借脑海中容量足够大的音乐库,叶小纲在创作中调动出记忆里符合主题的音乐元素来配合想象。在江南音调的渲染下,后羿成了南方的帅小伙,嫦娥虽飘飘欲仙却足够接地气,女娲则充满智慧……寻找音乐素材并不难,难的是传递音符里的精神内涵,为此,叶小纲特别请来了歌剧作品里的长期合作伙伴陈钦智作词,古典诗词的韵味配合颇具时代特色的新作,以激发观众的想象。

男中音 周正中

演出后,《创世秘符》获得了上海业内外的一致好评,上海报刊有部分评论如下:

从第一个音开始,作品就不可避免,也是一如既往地带有叶氏特有风格,就是那种彬彬有礼、温文尔雅、和风细雨般的音响织体,套落在其最为舒适的声乐交响曲体裁中。对于此类体裁叶小纲早已驾轻就熟,自《大地之歌》和《喜马拉雅之光》以来他就善为人声与乐队创制大部头作品,并且在思想的升华和内容的博大上精益求精。如果说2005年的《大地之歌》是向马勒致敬之作,那七年之后的《喜马拉雅之光》在立意上更进一步,在手法上更为成熟,斩获古根海姆奖绝非偶然。此番《创世秘符》能找到不少《喜马拉雅之光》的影子,比如对男童男高音刘珅声音的情有独钟,对那种兼具童真和天籁意味的传神音色别无他选,也已成为叶小纲的招牌。自《地平线》一路走来,叶小纲标志性的人声交响乐维持着一贯风格,他对刘珅的开掘堪为领先,对声乐的运用精准到位,对乐队的写作炉火纯青。

叶小纲近年音乐创作的一个微妙的变化——越来越青睐于为人声与交响乐队而写,而不是像其他的作曲家那样将更多的关注目光锁定于纯交响乐队作品。这仅仅是一种偶然现象?是人生阅历使然?还是作曲家心中的理想国的驱使?笔者不得而知。但根据近年来笔者对叶小纲的关注,似乎更愿意认为是——“人生阅历使然”和“作曲家心中的理想国的驱使”。多年前,笔者曾经说过,当一个作曲家的音乐创作不再对某一个流派、某一种技术、某一种手法、某一种风格趋之若鹜之时,便是这个作曲家步入成熟之时,这个作曲家自然便会很快地迎来他音乐创作的秋天,因为秋天是收获的季节。笔者以为,叶小纲音乐创作的秋天已然来临。