编者按:今年是我校声乐歌剧系郭淑珍教授95岁华诞暨从艺从教75周年、光荣在党70年,谨以此文向她表示祝贺。

郭淑珍简历:著名女高音歌唱家、声乐教育家,中央音乐学院声乐歌剧系原副系主任、教授。1927年6月1日生于天津,自1947年起,先后就读于北平艺术专科学校音乐系、中央音乐学院声乐系。1952年毕业留校任教,翌年公派赴莫斯科柴可夫斯基音乐学院学习。回国后,长期活跃在艺术舞台,且培养了孟玲、方初善、张立萍、幺红、陶英、王秀芬、吴碧霞、孙砾、谢天、孙媛媛等一批优秀声乐人才,取得了举世瞩目的教学成果。曾多次担任中国国际声乐比赛评委会主席,并曾任波兰玛纽什卡、俄罗斯柴可夫斯基、意大利贝里尼等国际重要声乐比赛评委。曾在第五(1955年)、第六届(1957年)世界青年与学生联欢节古典歌曲比赛中分获三等奖和一等奖,荣获首届国家金唱片奖、宝钢教育基金全国优秀教师特等奖、普通高等学校国家级教学成果一等奖、第六届奥斯卡国际歌剧奖特殊金歌剧职业生涯成就奖、中国音协“金钟奖”终身成就奖等重要奖项和全国高等教育名师、北京市优秀教师、北京市优秀共产党员、全国模范教师等荣誉称号。

我于1927年6月1日,出生在天津的一个普通人家。受母亲影响,从小爱听京戏,喜欢唱歌,中学时代曾参加青年会合唱团,演唱过亨德尔的《弥塞亚》等西方乐曲,也接触到了一些进步文艺作品。

坚持不懈声乐梦想终实现

我天生嗓子好,乐感也不错,1946年中学毕业时,报考了北平艺术专科学校音乐系,并且被录取。但因父亲不同意我学声乐,只得放弃。第二年,我遵从父命赴北京考助产士学校,但考完之后又忍不住再度去报考 “艺专”。恰巧主考官赵梅伯教授认出了我,他说我上次的考试成绩名列前茅,这次就不用再考了,可以直接来上学。返津后,我让家中一个有文化的亲戚去向父亲说情,并最终得以进入“艺专”学习。

成为北平“艺专”学生的郭淑珍

在“艺专”,我跟随来自美国的珍妮·汉基老师学习声乐,一年后,因其回国,便由系主任赵梅伯亲自指导我。1949年秋,我和“艺专”音乐系师生一起并入新成立的中央音乐学院。由于赵梅伯教授去了香港,学校指派同为天津人的沈湘教授教我。此外,我和声乐系主任喻宜萱教授也学习过。那个时候,学校非常注重集体教学,艺术实践活动也相当丰富。

1950年,在中央音乐学院(天津)教学楼前留影

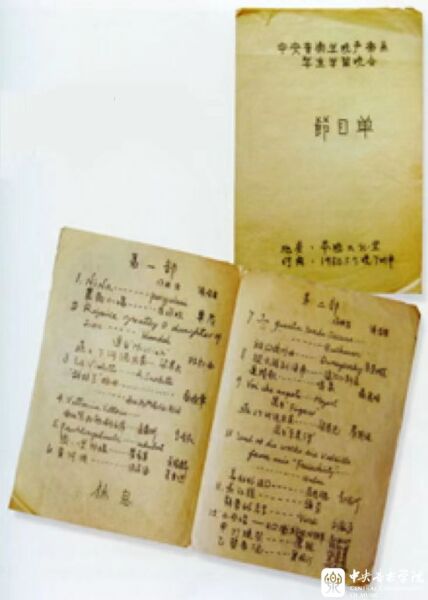

郭淑珍教授珍藏的1950年5月9日声乐系学生毕业学习晚会节目单

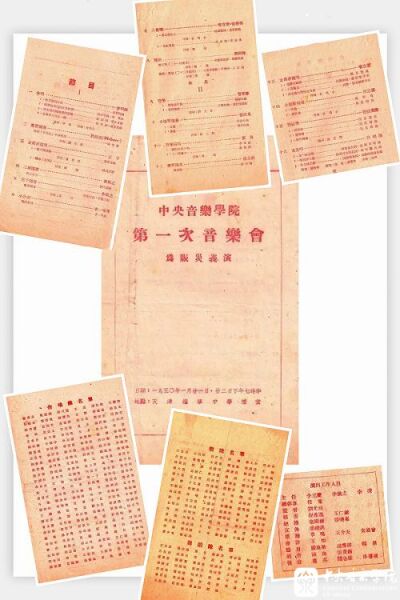

在“央音”,我除了刻苦学习专业知识,也积极参加学校组织的各种实践活动。1950年1月21、22日,学校在天津耀华中学礼堂为赈灾举办义演音乐会。这是“央音”建校后的首次公开“亮相”,共300余人参演,不仅阵容强大,更有马思聪院长亲自领衔。他不仅表演了小提琴独奏,还指挥管弦乐队演奏其创作的《思乡曲》《塞外舞曲》等乐曲。我作为合唱队队员也登台演出,心里非常激动。紧接着,这一年的夏天,我又和李佺民、王也夫、李井然、廖胜京、罗忻祖、隋克强等同学一起,被学校选派参加中央西南民族访问团,去云南开展少数民族政策宣传和慰问演出活动。一年多西南民族访问团的锤炼,让我完成了人生的一次重要转折,思想上受到洗礼,艺术上得到升华。

1950年1月,中央音乐学院第一次公演音乐会节目单

1950年,参加西南民族访问团的郭淑珍扮成彝族大妈,为当地群众演唱

经过在云南的演出实践,我觉得自己已具备了一定的专业水平和工作能力。适逢国家正在筹建中央民族歌舞团,我很想去报考,跟学校领导提出时,领导说:“想参加工作是好事,留校当老师吧,当老师也是工作。”就这样,我从学生成为了教师。而学校交给我的第一项任务,是与同学们一起去河南参加治淮劳动。在白沙水库工地,我向党组织递交了入党申请书。1952年7月的一天,当我在工地上紧张劳动时,突然接到学校让我和吴祖强老师一起迅速返回的电报。返校后才知道,学校要推荐我们参加留苏(联)预备班的考试。

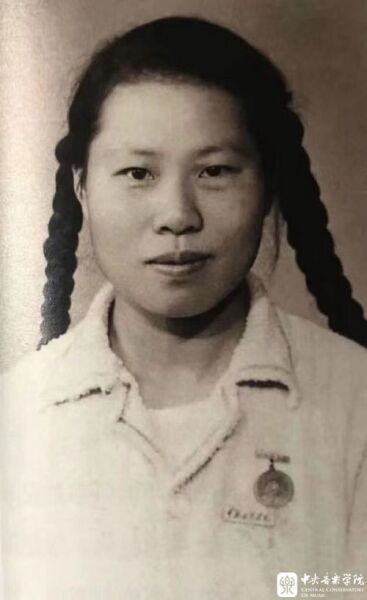

1952年,胸前佩戴中央音乐学院校徽和“一定要把淮河修好”纪念章的郭淑珍

歌飘四海艺术舞台展才华

经过严格的文化课考试及一年的俄文学习,我作为国家公派的第一批艺术类调干生,于1953年9月进入莫斯科柴可夫斯基音乐学院深造。在“柴院”,我的声乐主科老师是人民艺术家卡杜里斯卡娅教授。此外,这里还开设了表演课、语言课,以及《教育心理学》《声乐教学法》等课程,让我在演唱技巧、艺术修养等方面都有了长足进步。1958年底,我以优等生的成绩毕业,并荣获“歌剧和音乐会优秀歌唱家”称号。我的名字还被镌刻在学院的金榜上,成为唯一获此殊荣的中国音乐家。

1955年,郭淑珍(右2)在卡杜里斯卡娅教授(左2)的教室上声乐课

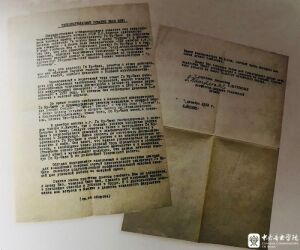

我当初是作为“央音”教师选派出国学习的,毕业后自然也要回母校任教。但是卡杜里斯卡娅教授认为我是一位很好的歌剧和音乐会歌唱家,希望我能够更多地在舞台上演唱。为此,她特地给时任学院副院长赵沨同志写了一封信。

1958年12月,卡杜里斯卡娅教授写给赵院长的信

赵院长之前曾在文化部工作,非常了解声乐表演艺术人才的成长规律。在他的安排下,我的编制虽然还在音乐学院,但只需承担少量教学工作,同时兼任中央歌剧舞剧院(现中央歌剧院)独唱演员。此后的一段时期,我主要是以演出为主,曾与中央乐团(现国家交响乐团)、中央歌剧院、中国广播交响乐团、莫斯科国家交响乐团等中外音乐表演机构合作演出,多次随国家艺术代表团出访奥地利、瑞士、加拿大、哥伦比亚、委内瑞拉、古巴、朝鲜、美国、西德等国家和中国的港、澳地区,并由莫斯科唱片厂出版发行个人独唱专辑,由中国唱片总公司出版发行《二十世纪中华歌坛名人百集珍藏版》个人专辑 (CD)。

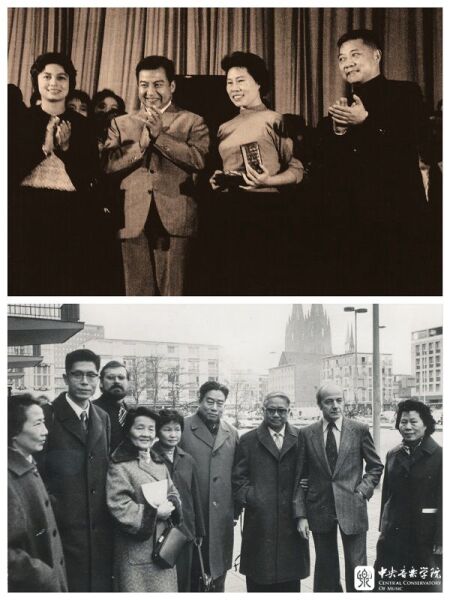

左,1962年,在中国香港、澳门演出

右上:1977年,在中央音乐学院大礼堂演出,钢琴伴奏郭志鸿

右下:1978年,随中国艺术家代表团首次访问美国

上,1963年3月7日,柬埔寨西哈努克亲王夫妇访问我校,在欢迎音乐会后与郭淑珍(右2)、学校时任副院长赵沨(右1)合影留念

下,1978年,郭淑珍(右1)跟随由赵沨院长率领的中国音乐家代表团访问联邦德国

值得一提的是,我虽然学的是西洋美声演唱技术,喝过“洋墨水”,但也非常喜欢演唱中国歌曲。我至今还记得1963年除夕,我和学校师生一起去中南海演出时,毛主席对我的谆谆教导。他让我们学习西洋唱法的(师生),不仅要唱外国歌,也要唱中国歌,同时还要更多地向京戏、梆子等民族民间声乐艺术学习,把中西结合起来,从而建立我们自己的学派。在我的保留曲目中,中国歌曲占有相当比重,如《蝶恋花》《玫瑰三愿》《阳关三叠》《塞外村女》《我站在铁索桥上》《玛依拉》和《黄河大合唱》中的《黄河怨》等。

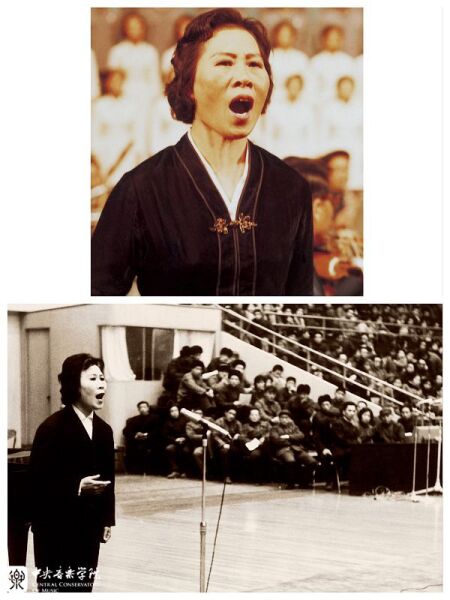

上,1975年,在北京民族文化宫与中央乐团复排《黄河大合唱》,演唱《黄河怨》

下:1977年,在首都体育馆倾情演唱歌曲《敬爱的周总理》

三尺讲台大爱无言育英才

在积累了一定的舞台实践经验之后,我逐渐把工作重心转向声乐教学。上世纪70年代初,我有一个学生叫邓韵。她原是广州军区歌舞团的独唱演员,虽然已经在社会上小有名气,但却患了严重的职业病——双侧声带小结。她曾一度失去歌唱的信心,后经人介绍找到了我。通过一段时间的观察,我觉得她的声音条件不错,但不会唱,发声有问题。因此我首先纠正她的演唱方法,对她施以科学的发声训练。半年后,她的喉门打开了,呼吸通顺了,共鸣位置找到了,声音宽厚了,歌唱起来不再痛苦,显示出自己的声音本质。根据听觉经验,我判断她应是女中音而不是之前一直唱的女高音,于是带她去学校的嗓音研究中心做医学检查。检查结果表明,邓韵的声带结构确实属于女中音,于是我建议她改声部。这在当时的声乐界引起了不小的震动。我顶住舆论压力,在沈湘教授的支持下,继续对邓韵进行艰苦训练。邓韵也克服生理和心理的障碍,与我密切合作。经过技术上的重新改造,当她以女中音的身份再次登台演唱时,面貌焕然一新,不仅音色有了光泽,音域也明显增宽。后来她成为美国大都会歌剧院的签约演员。

郭淑珍教授指导邓韵(右2)演唱

因材施教是教师的教学之本,而对于声乐学生来讲,“材”首先指的就是声部。声部确定是声乐教学中的重要一环,不仅关乎教学成败,更关系到演唱者的艺术生命。虽然多数人的声带与腔体特征较为明显,并相互匹配,比较容易判断出他(她)的声部属性,但也有相当一些人的发声器官存在一定问题或相互间不够匹配。另一方面,歌唱者审美爱好的偏颇(如认为唱得越高越好)和演唱方法的不正确,也会以某种假象掩盖声音的真实面貌及其自身原有的自然条件,从而误导对其声部的判断。如果教师仅凭感觉和经验进行判断,可能就会出现偏差。我之前在“柴院”学习时,那里有专门讲授艺术嗓音医学的课程,并且安排喉科医生为每位声乐学生进行声带检查,让我们对自己的“乐器”有一个客观认识。后来我在教学中,也非常注重将声乐教学与艺术嗓音医学有机结合,尊重客观,科学从教。我的“声部判断及其科学训练”这一教学成果,曾在1997年被教育部评为普通高等学校国家级教学成果一等奖。

1997年获得普通高等学校国家级教学成果一等奖

我的另一位比较有名的学生是吴碧霞。她原是中国音乐学院的一名民族声乐专业学生,年纪轻轻即已蜚声歌坛。她在攻读硕士学位时(1998年),其主科老师金铁霖教授希望她能够接受一些美声训练,并请我共同担任她的导师。我从她的实际情况出发,采用美声的技术、方法施以教学。不到两年,她就在第一届“中国国际声乐比赛”中夺冠并获得“最佳中国作品演唱奖”,之后又连续在第四届波兰玛纽什卡国际声乐比赛、第十二届柴可夫斯基国际声乐比赛等一系列国际声乐比赛中取得骄人成绩。如今她已成为中国音乐学院声乐歌剧系教授。

郭淑珍与学生、第十二届柴可夫斯基国际声乐比赛获奖者吴碧霞合影

当时的声乐界将之称为“吴碧霞现象”。我认为,美声演唱和民族声乐虽有很多不同,但艺术是相通的。接受的东西多了,想像力自然丰富,在音乐上的表现手法也就不再单一了。

歌剧情结深厚愿做铺路石

我在苏联留学时,曾成功主演柴可夫斯基《叶甫根尼•奥涅金》(扮演塔吉雅娜)和普契尼《绣花女》(扮演咪咪)等著名歌剧,这让我一直有着一个浓得化不开的歌剧情结。歌剧演员需要具备较强的综合能力,不仅要有唱功,还要会肢体语言和舞台形象的塑造。因此歌剧人才培养应是全方位的,需要将课堂教学与舞台实践有机结合。在“柴院”,有一套较为科学、完整的歌剧人才培养体系:一年级的歌剧课以欣赏为主,同时进行形体和表演基础的训练; 二年级开始学唱宣叙调,加入人物表演和性格分析;三年级的重点在咏叹调,强化演唱技巧和艺术表现力;四年级时学生要进入歌剧工作室(剧场),在导演和指挥的带领下,与钢琴艺术指导、管弦乐队和舞美团队等合作排演歌剧。我们虽然是叫“声乐歌剧系”,但在歌剧人才培养方面还较为薄弱。

1957年,郭淑珍在歌剧《叶甫根尼·奥涅金》中饰演女主角塔姬雅娜

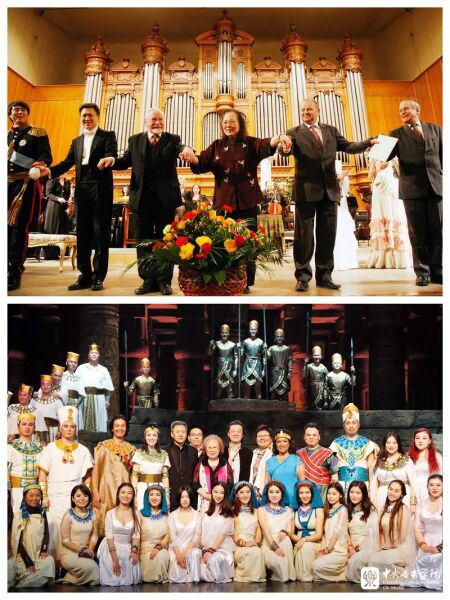

为了给学生搭建一个艺术实践的平台,我于2004年创建了中央音乐学院歌剧中心。迄今我们已成功用原文排演了《莱托的仁慈》《茶花女》《魔笛》《蝴蝶夫人》《叶甫根尼•奥涅金》《阿依达》《伊奥兰塔》7部歌剧。剧组在北京、上海、广州、福州、深圳、宁波、武汉、天津等国内多个城市的著名剧院演出,受到业内人士和广大观众的好评。其中,《叶甫根尼•奥涅金》(中俄合作)和《阿依达》曾分别参加第一、二届中国歌剧节,并获得多个奖项。前者还曾于2010年赴俄罗斯参加在莫斯科举办的中俄“汉语年”活动。另外,在歌剧排演中曾经担任过主要角色的学生,后来大都顺利进入专业院团、院校工作。

上,2010年12月,歌剧《叶甫根尼•奥涅金》赴俄罗斯,参加在莫斯科举办的中俄“汉语年”活动

下,2013年11月,歌剧《阿伊达》剧组赴宁波、福州、深圳巡演

从艺从教70多年,我最深刻的一个体会是,声乐艺术没有捷径可言,只有经过严格、规范、扎实、勤奋的学习和训练,才能真正掌握它。一个好的歌者,要真诚、朴实,不哗众取宠,要与人为善,宽容大度,要认认真真、很严肃地去对待自己所从事的专业,同时还要勤于思考,善于学习,具有扎实的演唱功底和较为全面的文化艺术修养。而作为教师,更要率先垂范。自从走上声乐艺术之路,我就一直坚守一个“真”字,真才实学,真心真意;真示范,不空谈;真演唱,用真情。精益求精,美益求美,永远在学习的道路上前行。

上,郭淑珍在为学生上课

下,2017年6月18日,在从艺从教70周年音乐会上与学生们一起引吭高歌

我认为,教育是植根于内心深处的爱,教师的责任不仅在于教书,更在于育人。能够对得起教育事业,把自己的东西都贡献出来,就是我一生最大的幸福。

此片为2021年“七一”前夕,档案馆(校史馆)协助学校离退休人员工作办公室、宣传部等单位,为郭淑珍教授拍摄的视频短片。该片已入选北京市教工委、市教委组织开展的《见证辉煌——北京教育系统老党员访谈》系列短片展播活动。

档案馆(校史馆)供稿

采写:宋学军

校对:李梅

本文为原创内容(部分图片由郭淑珍教授提供),未经同意禁止商用、转载。文章及图片版权归中央音乐学院档案馆(校史馆)所有。

责任编辑、设计:静静