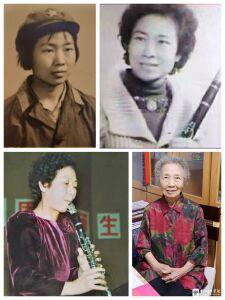

陶纯孝简历:

著名单簧管演奏家、教育家,中央音乐学院原管弦系主任、教授。1937年生于重庆,1956年作为新中国首位管乐专业女留学生,就读于捷克布拉格音乐学院,1961年回国入中央音乐学院任教。曾任文化部(现文化和旅游部)教育科技司司长、教育部艺术教育委员会委员、中国音协表演艺术委员会单簧管学会会长、中央音乐学院及附中教学督导等职。出版《单簧管经典名曲》《跟我学单簧管》《单簧管演奏与教学》《欧洲管乐艺术史》等教材和著作,录制多张音乐唱片及教学光盘,演出遍及世界多国。曾获得第七届世界青年联欢节管乐比赛三等奖(1959)、宝钢优秀教师奖(2002)等重要奖项。

1937年,我出生于山城重庆,身为民族企业家的父母养育了我们8个兄弟姐妹。1949年“九二”火灾后,因生活艰难,全家人不得不辗转农村生活。而我之所以走上音乐道路,主要缘于中学时代的一个“军人梦”。

走出山城赴欧留学

上中学时,川东军区的部队经常在我们学校操场上出操,看着他们飒爽英姿的身影,让我无限向往参军。1951年军区文工团(后更名为川东行署文工团)来学校招生,我积极报名。一位招考老师指着一把低音号问我:“学这个你能行吗?”我说:“行。”老师们都笑了,又拿出一支单簧管让我试吹。现在回想起来,当年他们看到瘦小的我,为了当兵肯学习低音号,可能觉得不可思议。但这就是我的性格,迎难而上不怕苦。

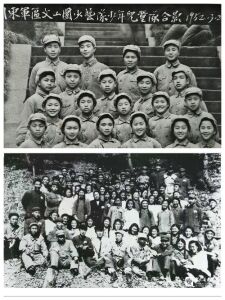

我14岁才开始学习音乐,这对于今天的孩子来讲,已经偏晚了,但我却很珍惜自己梦想成真的军人生涯。重庆冬寒夏热,我每天坚持早起去山上“练功”,风雨无阻从未间断。1953年部队接到上级指示,按不同专业选出精干人员组成小组,赴朝鲜慰问演出。年仅16岁的我因专业水平突出被选中,成为第三届中国人民赴朝慰问团第六分团的光荣一员。朝鲜战场半年的演出历练,不仅重塑了我的世界观、人生观、价值观、艺术观,也更加激励我在管乐之路上努力前行。

上图:1952年,川东军区文工团合影(第二排左2为陶纯孝)

下图:1953年,川东军区文工团赴朝鲜上甘岭慰问演出合影(第四排左4为陶纯孝)

朝鲜慰问演出结束回国后,文工团整体转业到四川省歌舞团。为了提高自身专业水平,在征得单位领导同意后,我于1953年考入西南音乐专科学校(现四川音乐学院),师从于穆志清老师。两年后,幸运之神再次降临,我得到去中央音乐学院(时在天津)参加文化部公派出国考试的机会。当时管弦系夏之秋教授是主考官,他丝毫没有管乐“重男轻女”的偏见,反而认为我的音色更胜一筹,使我从来自全国的高手中脱颖而出,获得去捷克斯洛伐克留学的机会。

1956年,我作为新中国成立后首位管乐专业女留学生,踏上东欧留学之路,并很有幸地跟随捷克功勋艺术家弗拉米基尔·希哈教授学习。但初来乍到也面临许多压力和困难:语言不通、专业水平不够。第一年在抓紧学语言的同时,我还给自己加码强化专业训练,早上5点起床背单词、学捷克语,下午上完主科赶紧去地下室练琴,直至琴房熄灯关门。就这样刻苦学习一年后,第二年我才正式开启大学生活。

从置装到学费,我们在国外学习的一切费用都由国家“包办”,而当时的新中国百废待兴,经济并不富裕。我深知国家已经给予留学生最大限度的支持,不想再给国家“添麻烦”,但出国带出的胶管乐器(现在只有小孩使用)严重影响了演奏和学习,国外的老师让我换乐器,我只能抱着试试看的态度联系文化部。恰巧1957 年,刚刚由文化部调入中央音乐学院担任领导职务的赵沨赴欧洲访问,途径布拉格,文化部便委托他为我在法国订购乐器带到捷克,这也为我学成归国后调入中央音乐学院,埋下伏笔。有了新乐器,我更是不分昼夜地练习,始终提醒自己不能辜负国家的培养和期望。

1959年第七届世界青年联欢节在奥地利维也纳举行。按照布拉格音乐学院的传统,只有高年级的优秀学生才能有机会通过选拔去参赛。我虽仅是一名大二学生,但却凭着之前当兵时的那股勇气和韧劲,最终获得参赛资格。从接到大赛通知到上台比赛的四个月时间内,我全力以赴,出色完成两轮参赛曲目,并最终获得管乐组三等奖。这是中国单簧管演奏家首次在国际比赛上获奖,实现了历史性的突破。

20世纪50年代,留学捷克布拉格音乐学院时与同学合影(第二排左1为陶纯孝)

1959年,参加第七届世界青年联欢节国际比赛的中国代表队合影,后排从左至右:1盛明尧、2刘少力、3张仁富、4鲍蕙荞、6殷承宗,前排左2为陶纯孝

学成归国执教“央音”

“才能、勤奋、机遇是成长必不可少的三要素。”我能够从事音乐教育工作,并且做出了一些成绩,最先要感谢的就是赵沨院长。1961年我学成回国,被赵院长从四川调入北京。当时像我这样并非由中央音乐学院培养和派出学习的留学生,却被赵院长邀请到“央音”任教的,还有王振山(小提琴)、柏林(小号)、宗柏(大提琴)等一批老师,这充分体现了他对人才的重视和珍爱。来到学校后,赵沨以及其他校领导,给予了我们高度信任与支持,工作不仅落到实处,而且润物细无声。当年我们几位“海归”青年教师共同在学校小礼堂举办了一场汇报音乐会,因公务未能出席的赵院长,特意在音乐会后给我写来一封祝贺信。信短情长,让我倍受鼓舞。后来,他又利用出国访问的机会,主动帮我带回了宝贵的单簧管教学资料,以及一盒单簧管哨片和修哨片的剪子(至今还在使用)。现在回想起这些,我仍很感激和感慨。身兼数职的赵院长,在繁忙工作之余还时刻关注我们青年教师的业务需求,这说明他对学校每个专业的教学情况和教师队伍状况都了如指掌,他是用心来建设每个专业,用心来爱护每位教师的。而这无疑也进一步激发了我们青年教师的工作热情和干劲。

20世纪80年代,赵沨(右2)、夏之秋(右1)在一场乐器展览会上观看陶纯孝演奏

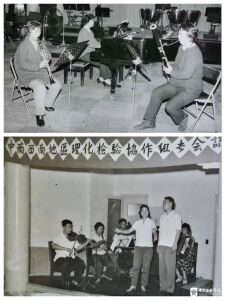

另一方面,在“央音”这所全国最高音乐学府,同行之间、不同专业教师之间的切磋交流、精诚合作,也使我的学术视野更加开阔,实践经验更加丰富。我曾与周广仁、戴云华组成管乐与钢琴室内乐小组,也曾与林耀基、郭志鸿、郭淑珍等人组成演出小组,赴各地演出。老师们对音乐的崇敬和治学的严谨,给了我很多正能量。记得有一次我们几位老师利用去地方招生的间隙,到当地一家工厂义演。衣装正式的郭淑珍老师演唱完下台时,看见我没有化妆就上台独奏,便毫不留情地“批评”我说:“要严肃对待演出,哪怕台下只有一位观众,我们也是艺术家。”能够和这些对舞台充满敬畏、对艺术精益求精的老师们一起同台演出,同校工作,让我忙碌并幸福着。那个年代,“央音”不仅是一个温暖的大家庭,也是一个充满生机与活力的艺术殿堂。我们这些教师之所以能够以校为家,之所以能够对学校怀有如此强烈的归属感,是因为我们真真切切地感受到了学校和各级领导给予的关心和勉励,感受到了乐坛高手之间的良性互动和强大的艺术气场。

上图:20世纪80年代,陶纯孝(单簧管)、戴云华(巴松)、周广仁(钢琴)组成的管乐与钢琴室内乐小组在排练

下图:1962 年在武汉举办的一场音乐会,后排左起林耀基、陶纯孝、宗柏、赵启雄,前排左起郭淑珍、刘秉义

20世纪80年代,在学校举办的音乐会上进行独奏表演(钢琴伴奏:商澄宋)

甘为人梯无怨无悔

来到中央音乐学院以后,我一直在管弦系任教,一心一意,无怨无悔。60余年来,我已培养了百余位单簧管专业学子。看着黄远涪、范磊、马越、金光日、董德君、尹波、袁威、袁源、王弢等不同时代的学生,成长为各音乐院校、文艺院团的教学骨干和“台柱子”,我深感欣慰。

上图:20世纪80年代,陶纯孝给李满龙(右2)、程茅(左1)等学生上课

下图:2017年,陶纯孝80岁生日与学生们合影,后排左起:范磊、肖禹、袁威、王弢、袁源、原丁

专业音乐教育主要采取“一对一”的授课方式,学生与老师之间的关系非常密切而特殊,这就要求教师更要有“三心”,也就是对学生要有爱心、关心和耐心。首先,爱心是教育教学活动的基础和前提,只有做到真正爱学生,才能对得起学生、家长给予学校和老师的信任与托付。1985年夏,学生范磊(现为管弦系教授)为备战法国土伦国际单簧管大赛,需要进行强化训练。我担心他在宿舍休息不好,食堂营养跟不上,主动提出让他住到我家。整整一个学期我不仅给他加课,还照顾他的生活起居。当时家里没有电扇,我边上课边给他扇扇子,把他当自己儿子一样看待。范磊最终在比赛中夺得第十名,这在当时是非常了不起的好成绩(比赛第一名是法国当代最杰出的单簧管演奏家之一保罗·梅耶)。其次,教师要在思想品德、专业发展和日常生活上,给予学生全面的关心和指导。不仅要给学生打好基本功,养成好习惯,在专业上“上路子”,还要提高学生的文化修养和音乐表现能力。音乐的艺术魅力在于能够给人的精神生活以丰富的陶冶和美好的享受,即使演奏一首短小的乐曲,也要生动、有音乐表现力。

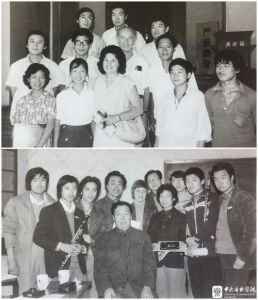

上图:20世纪80年代,与到访中央音乐学院的外国专家合影(一排左1为陶纯孝、一排右2为李满龙、三排右2为马越)

下图:20世纪80年代,美国密歇根州立大学单簧管教授Elsa Verdehr(后排左5)来中国巡演,与中央音乐学院师生合影(第一排坐者为张梧、后排右4为陶纯孝、后排右2为范磊、后排右1为马越)

很多人会奇怪,我这么一位瘦小的女老师,是怎么“制服”这些调皮的管乐“大男生”的?俗话说“牵牛要牵牛鼻子”。我从不和盘托出学生所有的问题,尤其对于那些存在问题较多的学生,首先要帮助他们树立信心,引导他们自觉自愿地与老师配合,再一个个解决问题。我也从不和学生“斗智斗勇”,我会抓住问题关键所在,帮他们迈过困难这道坎。再次,我始终坚持平等对待每位学生,量体裁衣,循循善诱。不可能所有学生都是尖子,都能成名成家,对于学习成绩一般或资质偏差的学生,更要有耐心,最起码要保证他们毕业后有一份自食其力的工作。教师只有做到“三心”,学生们才能从心底里信任你、佩服你。甚至于交朋友、谈恋爱这些个人问题,我的学生都会让我给把关。我认为,好的教师应该成为一盏能够给学生指明前进方向的航灯,引导他们朝着正确的人生和职业方向前行。

点击文字观看:采访中,陶纯孝教授强调教师要有“三心”

历尽千帆初心依旧

1991年我调到文化部教育科技司,负责全国专业艺术教育的管理工作。这对我来讲是一个全新领域,充满挑战。我边学边干,在迅速转换“频道”的同时,也没有放下单簧管教学工作,所有学生全部安排在周末上课,哪怕出差回京处理完重要公务后,第一时间也会给他们补课。

从事管理工作对我最大的影响,就是看问题的视角和以前不一样了。过去只是专注于自己怎么演奏好一首作品,教好一个学生,现在我会更多去思考中国专业艺术教育、特别是单簧管教育事业的整体发展问题。我认为,中国单簧管艺术要想走向世界,表演、创作、教育、普及,缺一不可。我自己身体力行,主要做了以下几项工作:一是利用担任德国慕尼黑国际音乐比赛(1987)、捷克“布拉格之春”国际音乐比赛(1991)、瑞士日内瓦国际音乐比赛(2007)、罗马尼亚国际音乐节(2003)等重要国际单簧管比赛评委工作的机会,与西方主流管乐家建立良好关系;其次,在国内搭建单簧管交流平台,营造浓郁学术氛围。我于1984年联络并发起成立“单簧管北京研究组”(中国音乐家协会单簧管学会前身);1998年邀请来自16个国家的41名演奏家和教育家,在“首届北京国际单簧管音乐节”上举办展演和公开课,让国内同行和学生能够与来自世界各地的单簧管名家近距离交流;再次,致力于中国单簧管作品的推广工作。1986年我曾在美国西雅图举办的单簧管年会上,演奏中国作曲家胡壁精创作的单簧管协奏曲《帕米尔之音》;1992年我又受著名指挥家郑小瑛教授邀请,在“爱乐女”音乐会上独奏黄安伦创作的《随想曲》,并为自己的舞台生涯画上圆满句号。此外,我还曾于上世纪80年代担任管弦系主任时,要求学生在毕业音乐会上必须演奏一首中国作品。

1984年,单簧管北京研究组成立大会合影,一排从左至右:6陶纯孝、7张梧、8张仁富、9时乐濛,二排从左至右:10何复兴、11黄远涪

上图:1987年,慕尼黑国际单簧管大赛评委合影,左起:Eugene Rousseau、Kalman Berkes、Alan Hacker、Heinrich Geuser、陶纯孝、Guy Deplus、Gerd Starke、Jost Michaels

下图:1994年,全国青少年单簧管演奏比赛专家评委合影,赵季平(左5)、陶纯孝(右5)、刘大冬(右4)

2019年,与老友陈光发在四川音乐学院举办的纪念恩师穆志清学术活动上合影

我这辈子的工作经历,可能会比音乐学院的其他老师丰富一些。然而一路走来,我最喜欢的职业还是教师。如今虽已过了耄耋之年,但我从未有退休的感觉,教学生、出教材、当评委、参与支持各类单簧管学术活动,依然忙得不亦乐乎,因为单簧管教育事业是我此生最大的热爱。

本文为原创内容,文章及图片(其中部分由陶纯孝教授提供)版权归中央音乐学院档案馆(校史馆)所有,未经同意,禁止商用、转载。

供稿:档案馆(校史馆)

采访:张乐、宋学军

文:宋学军、张乐

视频剪辑:张乐

校对:李梅