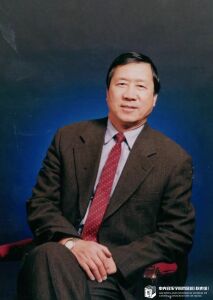

白宇简历:

双簧管演奏家、教育家,中央音乐学院教授、硕士研究生导师。曾任管弦系副系主任、中国青年交响乐团艺术指导。1938年生于辽宁省沈阳市,1951年考入中央音乐学院少年班(现中央音乐学院附中),1960年留学苏联列宁格勒音乐学院(现圣彼得堡国立音乐学院),1965年学成归国在母校任教。1983年赴日本京都艺术大学进修深造。曾制定“央音”首个双簧管教学大纲,出版《双簧管教学曲选集》《双簧管教学曲选》《中央音乐学院海内外双簧管(业余)考级教程(第1-9级)》等教材。曾获“杨雪兰音乐教育奖”、文化部晋级奖励、国务院“政府特殊津贴”等奖励。

1938年1月我出生在辽宁省沈阳市。父亲是一名音乐教师,也是我的音乐启蒙老师和专业上的引路人。1951年中央音乐学院“少年班”到东北招生,父亲听说后带我去报考。我记得当时的考场设在辽宁省艺术剧院,参与招考工作的有喻宜萱、杜鸣心、王宗虞、韩宗和四位老师。我弹了一首钢琴曲,又进行了听音测试,最终幸运地成为东北考点录取的三名考生之一(另两位为陈毓铸、赵德廉)。

“央音”附中打下坚实基础

从1951年考入少年班到1958年升入大学,我经历了“附中”成立(1957年6月1日),以及从天津迁校北京(1958年)等学校历史上的诸多重要事件,现在回想起来,这些记忆依然清晰如昨。然而少年时期最让我难以忘怀的,是那些为我们无私奉献的老师们和与我朝夕相处的同学们。

1951年,少年班首次招收的16名同学

那时,我们在位于天津市河东区十一经路的学校本部,和大学的哥哥姐姐们一起学习、生活。虽然各方面条件比较简陋,但老师们都很优秀,我们所受到的专业音乐基础教育,非常扎实、全面。

入学以后,学校根据学生们的年龄和文化课成绩,进行了重新分班,我被分在(19)52班。我有幸先后跟随陈文、洪士銈、郑丽琴三位老师学习钢琴,两年后才转学双簧管。我的恩师汪德明先生,是沙俄时期非常有名的双簧管演奏家沙拉切夫教授的学生,时任天津人民艺术剧院乐队双簧管首席。他德艺双馨,为我走上双簧管之路打下了良好基础。那时,学校还非常重视音乐基础课和民间音乐课,教我们视唱练耳的,是深受大家爱戴的朱起芸老师,而教我们民间音乐的,则是曹安和、陈振铎这些著名专家。我印象最深的是上民族打击乐课,你打镲,我敲锣,大家一起合作,非常有意思。

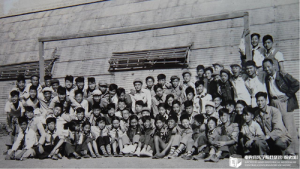

1952年,“少年班”师生合影

第一排:(右起)1郑伯农、2赵德廉、4左因、7金爱平、8白宇、12何复兴、14陈毓铸;第二排:左9胡介华(其左后为祝盾)、左10朱工七(其右后站立戴红领巾者为赵惟俭);第三排站立:右1黄源澧、右3李向阳、右4黄晓和、右6王治隆(穿深色衣服者);右边最后手扶足球架者为胡炳余;最后排左3毛宇宽(戴眼镜者)、左5金湘

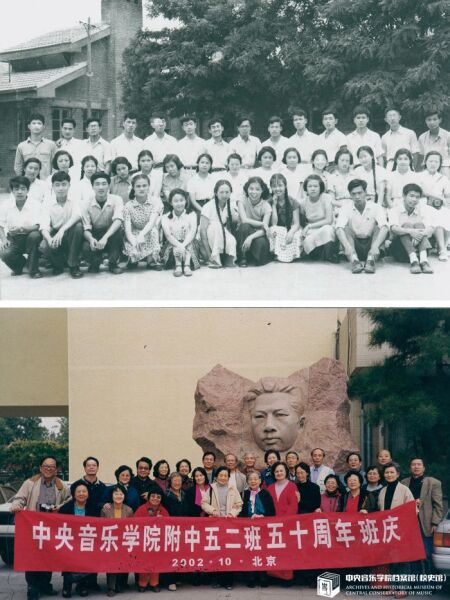

“52班”同学时隔50年的两次合影

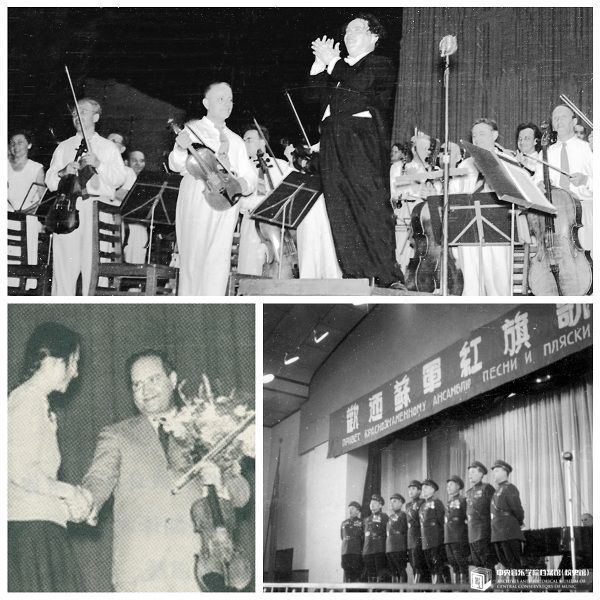

除了课堂学习,那时候我们听的东西、见的东西也很多。我曾在学校看过严凤英表演的黄梅戏《天仙配》,声乐系喻宜萱、沈湘等老师排演的歌剧《奥涅金》《茶花女》(片断),以及来校访问的苏联国家交响乐团、红旗歌舞团和小提琴家奥伊斯特拉赫、钢琴家里赫特等世界著名音乐表演团体和大师的精彩演出,这些都对我有潜移默化的影响。

上,1958年5月,苏联国家交响乐团来我校访问演出

左下,1957年10月,世界著名小提琴家奥伊斯特拉赫来访我校

右下,1952年11月,苏联红旗歌舞团来我校访问演出

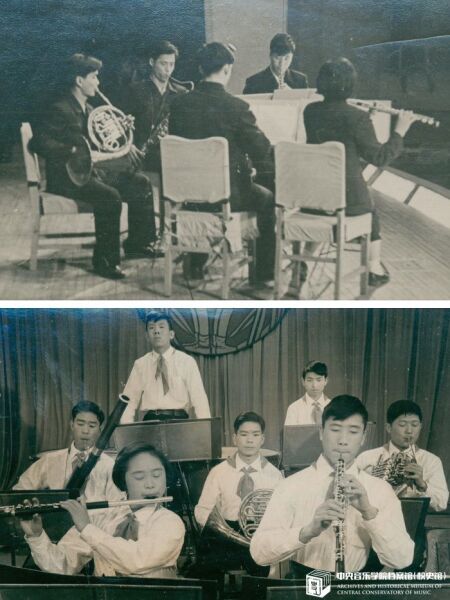

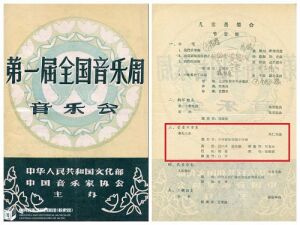

与此同时,学校也很重视学生的艺术实践,提倡学践相长、理论与实践相结合。我与陈根明(圆号)、何复兴(单簧管)、赵准(巴松)、张怀冰(长笛)等同学一起组成木管五重奏组,在刘光亚(管弦系)、朱工一(钢琴系)等教授的指导下排练室内乐。我们这个重奏组不仅经常参加面向天津市民的“双周音乐会”,还曾代表学校,在1956年8月于北京举行的 “第一届全国音乐周”上进行表演。另外,当时的附中管弦乐队在王连三等老师的指导下,排演了很多中、外音乐名曲。这些演出实践活动,在让同学们知行并进、学以致用的同时,也向社会各界充分展示了少年班(附中)的精神风貌和教学成果。

上,在天津上学时,白宇(右2吹双簧管者)与张怀冰、何复兴、赵准、陈根明一起演奏木管五重奏

下,1957年中央新闻纪录电影制片厂拍摄的儿童晚会演出镜头。从左至右:第一排张怀冰、白宇,第二排门春富、陈根明、殷汝芳,后排赵纪、朱仁玉

1956年8月,管乐重奏组参加第一届全国音乐周演出的节目单

两次出国留学获益匪浅

我曾经两次出国留学,一次是大学时期,一次是工作以后。两次留学的时间、地点、历史背景各不相同,但收获都很大。

本科一年级结束的暑假前(1959年),系里通知我和朱同德、何复兴、陈根明等同学一起,参加由夏之秋、李德伦、黄源澧等专家担任评委的全国音乐专业留苏学生选拔考试。我有幸获得留苏资格,并于9月进入北京外国语学院留苏预备部学习俄语。每天除了背单词、练习口语、参加各种考试,还要回学校跟随捷克双簧管专家上课。那段时间最想的就是睡觉。虽然辛苦,但苦有所得。

1960-1965年,在苏联列宁格勒音乐学院学习时与中国留学生一起在宿舍合影。前排左起赵屏国、朱同德,后排左起白宇、韩中年、何复兴、陈根明

留苏学习,首先让我认识到基础训练和多样性教育的重要性。列宁格勒音乐学院的学术气氛活跃,教学质量很高。我们的专业主科老师都是全苏有名的专家教授和功勋演员。我的导师安德烈·巴勒森教授是管乐教研室主任,人虽善良但很威严。在教学上,他狠抓基本功,特别重视音阶的各种形式练习,技术训练强调慢练,各种练习都对音准、节奏严格把关。同时他也要求学生准确把握作品的音乐风格。

苏联的音乐教育全面而系统,除由主科、重奏、室内乐、乐队课四个方面构成的专业课外,还有视唱练耳、钢琴、和声、作品分析、曲式等音乐共同课,以及世界音乐史、苏联音乐史、政治经济学和包含滑雪、跳床、篮球、游泳等在内的体育课,应有尽有。留学生们要和苏联学生一起上课,一起考试,这对于初来乍到、且俄语水平一般的我来说,真是苦死了。但我也苦过来了,通过了逐年的各科考试。感触很深的是,他们特别重视室内乐和乐队训练。室内乐不仅有纯管乐的重奏,还有本专业与钢琴的奏鸣曲室内乐课,分得很细。我们的“五重奏”老师,是列宁格勒交响乐团的圆号首席布扬科布斯基。同时我也上过由专门学科教授指导的双簧管与钢琴奏鸣曲课。而乐队课则把5个年级的同学分为一至三年级、四至五年级两组进行。其涉及曲目之广、排练进度之快,让我至今记忆犹新。我们曾排过英国作曲家布里顿的乐队与合唱交响乐《安魂曲》,在学校音乐厅演出时,作曲家本人就坐在台下聆听。

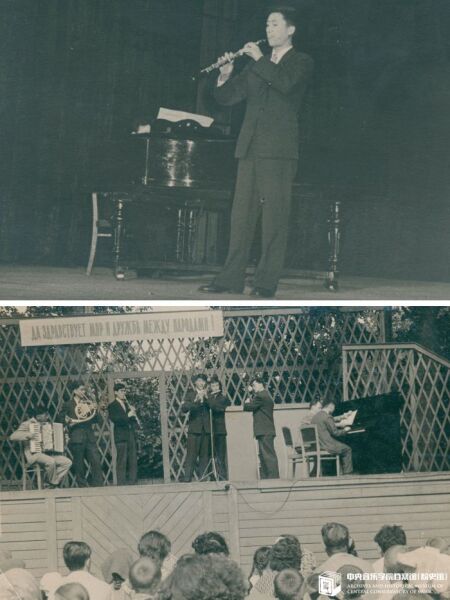

留苏期间,白宇与同学们一起到各地演出

下图,赵屏国、陈根明、何复兴、白宇、朱同德、韩中年、殷承宗等同学一起,为苏联观众表演小合奏

其次是列宁格勒市(现圣彼得堡)历史悠久,文化底蕴深厚。美术、音乐、芭蕾舞、文学……这座艺术殿堂对我有着太多的诱惑力和吸引力。我省吃俭用,仅把国家发给我的助学金的1/3作为日常花销,其余都拿到涅瓦大街去买唱片和乐谱。回国后,它们成为我非常重要的教学资料。另外,音乐学院对面就是马林斯基剧院,我们经常买站票听音乐、看芭蕾舞。得天独厚的艺术氛围,极大地开阔了我的学术视野。

最后是留学生之间团结友爱,互帮互学,让我的留学生活丰富多彩。我们和列宾美术学院的中国留学生经常在一起交流、切磋,让我对艺术审美有了更多的认识与感悟。

在苏联学习的5年里,我的双簧管演奏能力、音乐素养都得到全面提升。此外,该院的管乐教育理念、训练方法等,都对我后来的专业教学起到了重要作用。

第二次出国留学,是1983年至1984年前往日本京都艺术大学,跟随日本著名双簧管教育家岩崎勇教授攻读室内乐专业。该校的重奏课(组)不按年级分组,采取的是以高带低、学演结合的训练方式。另外,其管弦专业学生的伴奏全部由钢琴系学生担任,考试时亦有钢琴系老师参与钢伴学生的打分工作。这些都对我很有启发。

1989年,日本著名双簧管教育家岩崎勇教授(右3)访问我校时,受到于润洋院长(右2)的热情接待,左2为白宇。

躬耕教坛培育管乐人才

1965年我学成回国在“央音”管弦系任教,但自1966年起一波波的政治运动打乱了一切计划,因此我的教学生涯应该从恢复高考后正式算起。在教学中,为把十年动乱的损失补回来,我狠抓学生的基础训练,恢复基本功,提高演奏技能,在基础训练中对音准、节奏严格要求,让学生知道,音准、节奏是根本。在演奏作品上,要求学生了解作品的时代背景、风格和音乐内涵,只有这样才能做到正确的理解和准确的演绎。此外,我还于1978年首设木管室内乐课,填补了这一教学领域的空白。在1997年举行的全国室内乐(木管、铜管重奏)比赛中,我指导的三个五重奏组荣获第一、三、四名以及中国作品演奏优秀奖。

在1997年举行的全国室内乐(木管、铜管重奏)比赛中,杨萱、魏卫东、袁源、朱军、张陶获木管五重奏第一名及中国作品演奏优秀奖,指导教师白宇

我在招收学生时一直坚持“宁缺毋滥”的原则,希望招进来的每个人最后都能够成为合格的有用之材。令人欣慰的是,从教50余年,我为国家培养出了一批双簧管专业的优秀人才,他们之中有国际国内比赛获奖者,出色的乐队首席和骨干,也有优秀教师和学科带头人,他们是雷荣、潘澐、李生虎、李健、谢红亮、白鹏、田枫、田少明、马传吉、魏卫东、石鑫、符志鼎、张甫强、高航、杨光、朱凯、方恒健、王万东、朱迪、杨帆、文闻、龙登杰、包胡日查、李大猷、宗延平、廖思慧、曹亮、徐晓、庞晓菲、张嘉音、许斌、李艳、庞湃、林水晶、赵晗、盖伦等。

2005年,白宇教授学生音乐会在我校举行

教师节与学生们合影(2021年)

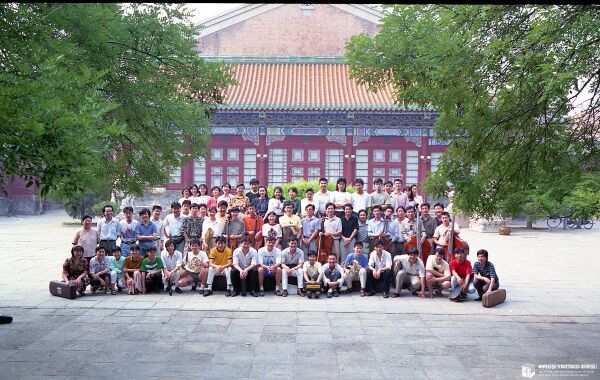

1986年,我负责组建中国青年交响乐团,并兼任艺术指导。我深知,艺术质量是一个乐团的生命线,而严明的纪律、严格的管理则是这条生命线的重要保障。为此我制定了《乐队训练演出管理条例》,坚决“消灭混子”。在我负责期间,“青交”受国家委派,在朱同德等院领导的率领下,出色完成了两次出访欧洲(1986、1987)和到中国香港(1991)演出的任务。特别是1986年末至1987年初的西欧6国(瑞士、意大利、联邦德国、法国、比利时、英国)之行,是中国的交响乐团首次登陆欧洲。“青交”向欧洲观众宣传了改革开放政策,展示了中国专业音乐教育的最新成果和青年艺术家良好的精神风貌、精湛的演奏技艺,意义十分重大。为此文化部不仅表彰嘉奖了乐团(1986年),也对我个人在教学和乐团建设方面所做出的成绩给予晋级奖励(1992年)。

“青交”的成功是大家共同努力的结果。所以我首先要感谢陈亮声、汤沐海、陈佐湟、邵恩、俞峰等指挥家对乐团建设和成长做出的重要贡献;其次要感谢乐团每位优秀成员的团结奋斗,正是独一无二的你们,共同组成了让我倍感自豪的中国青年交响乐团。

著名瑞籍华裔指挥家陈亮声在指挥“青交”演出

上,1987年,“青交”在西欧巡演途中合影留念,左1为白宇

下,1987年,白宇与指挥陈佐湟、汤沐海(从右至左)在“青交”赴东欧三国巡演时合影

1991年出访香港前,“青交”在学校合影,站立第一排右9为时任指挥俞峰

可能是父亲的言传身教深深地影响了我,我也十分钟爱教师这个职业。如今我已正式退休,看到年轻一代老师接了班,中国管乐艺术事业不断发展壮大,真是倍感欣慰。事业代代相传,学生成仁成材,回想一生执教路:足矣!

本文为原创内容(部分图片由白宇教授提供),未经同意禁止商用、转载。文章及图片版权归中央音乐学院档案馆(校史馆)所有。

采写 宋学军、张乐

视频剪辑 张乐

校对 李梅

编辑 邸思木雅