为了满一个愿 是你独自飞向未来

迎向美丽的新世界

苹果树花开了

······

上面的诗文节选自中国台湾诗人愚溪的长诗《路》。

2004年夏,愚溪邀请著名作曲家、中央音乐学院唐建平先生以《路》为脚本谱曲。在寻找灵感的过程中,几年时光匆匆而过。

某日,唐建平得知愚溪的得力助手——跟随他17年的青伦姑娘去世了。在电话的另一端,愚溪说道:“《路》的谱曲这些年没有写,是因为等待一个机缘,现在希望能写这个作品献给青伦。”

感触至深之处,灵感如泉涌,2010年10月12日,《路》的最后一个音符落定。也许是青伦姑娘在冥冥之中知晓,作品完成之时竟是她一年前离开的日子,一切的巧合都像注定了一样。

《路》的原诗约3千字,全篇一气呵成,唐建平先生将其分为11段,每段设有独立的标题,以女高音和女通俗声部为主,暗喻天上与人间;围绕着生与死、情与思、生者对逝者的眷念,以中文、梵文和英文混合的形式,将诗意的歌词与音乐完美结合,表达出人性中纯洁无暇、一尘不染的美好。

——编者按

近日,这部由唐建平先生倾力创作的《路》,作为数字专辑,由北京环球音像出版有限公司独家出版,全球发行。

北京环球音像出版有限公司创立于1993年,隶属中央音乐学院,前身为北京环球音像出版社,现任社长为作曲家、中央音乐学院作曲系张帅教授。公司承央音优秀教师成果出版之重任,成功地打造了众多代表中国音乐界最高学术成就的音像作品。

自2022年始,北京环球音像开辟了版权代理、全球数字发行、艺术家经纪与多品牌运营等新的战略领域。

中国著名作曲家唐建平与北京环球音像决定在围绕音乐艺术作品产出方面展开深度合作。其个人专辑《路》作为北京环球音像转型后推出的首批数字专辑之一,备受瞩目!现已首发TME旗下QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐,之后将上线企鹅FM、Apple Music、Spotify、YouTube等全球各大音乐平台,敬请期待!

唐建平,著名作曲家,中央音乐学院作曲系教授,新中国培养的第一位作曲博士,中国民族管弦乐学会副会长。1970年在吉林省艺术学校学习打击乐,1978年考入沈阳音乐学院学习作曲,1985年考入中央音乐学院作曲硕士研究生,1995年获得作曲博士学位。

自1987年任教中央音乐学院作曲系至今,担负了大量教学工作。曾担任作曲教研室主任,作曲系正、副主任等职务。曾获中国交响乐作品比赛、国家文化奖、中宣部“五个一”工程、“国家舞台艺术精品创作工程”等众多大奖。全国优秀教师及国家教学成果一等奖、宝钢优秀教师特等奖。

对待音乐创作,唐建平重视并坚持以自己独立的视角思考解读中国文化与世界、当代音乐创作学术发展与艺术作品的社会性关系。其作品包括:九重奏《玄黄》、琵琶协奏曲《春秋》、民族管弦乐《后土》、交响协奏曲《圣火—2008》、打击乐协奏曲《仓才》、竹笛协奏曲《飞歌》、古琴协奏曲《云水》、古筝与室内乐《洛神》《第一钢琴协奏曲》、弦乐四重奏《啐啄》。交响乐作品包括:第一民族交响乐《江河湖海颂》《冬奥交响》、合唱交响曲《大运河》等。影视配乐作品包括:电视纪录片《故宫》、电影《赤壁》中的古琴音乐等。虽音乐体裁、风格各异,但却显示出其独立的属于个人的艺术品质。

在专辑发行后,北京环球音像特派员张芷慧与唐建平先生展开了深度访谈,以专辑《路》为中心,全面分享了他音乐创作背后的故事。

“支声(Heterophony)”是北京环球音像旗下艺术品牌,包括音乐家专访、讲座、直播、短视频等多个板块。

“支声”音乐家专访系列,力图从丰富活跃的基点出发与音乐家进行深度对话,用灵动的、有温度的文字记录思想的火花,通过心与心的交流,探寻音乐家的艺术理念,发掘和记录音乐背后的故事。

作曲是精神世界的探索和开拓

“作曲家唐建平专访”

Interview with Jiaping Tang

图片

唐建平:TJP

北京环球音像:BJHQYX

BJHQYX:我之前有了解到您跟这部作品有很深的机缘,能否给我们简单的介绍下这部作品背后的故事呢?

TJP:这部作品由洪庆佑先生(笔名愚溪)作词,他是一个佛教人士,当年做了很多的文化工作,他们在中国台湾的普音文化公司是一家推广佛教文化的公司,追求的是“人生、和平、人间大爱”的人生信念。洪先生写书,讲经,讲学,讲佛,走遍世界各地,写了很多佛教、禅学题材的书,又邀我以他的诗文为题作曲。他的文字很美,充满禅意,我需要用自己的想象,把心灵深处的每一个感动和感受,都化成音符,化成音乐。

大家听这部《路》,诗词有300多句,从头到尾没有分段,每一句都很有特点。因此,《路》的创作跟所有的创作完全不一样,音乐脱离文学外在的格律和结构运行,是通过心灵来感悟,在产生具体的形象之后,按照自己的逻辑往下走。

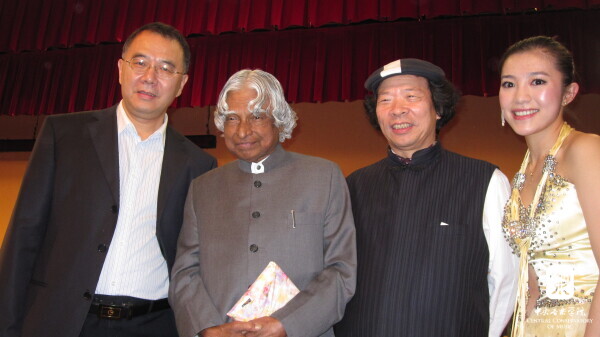

清唱剧《路》于2011年在中国台北演出后(左起:唐建平、卡兰(印度前总统)、洪先生、喻越越

记得在为愚溪先生的《月光诗集》作曲时,经过很长时间都进入不了状态。这时我萌生了一种谱曲理念,为这类文字谱曲,首先要有一个音乐创意。这个音乐创意需要在作曲家心灵中产生,它有如黑洞一般强大的力量,源于文字同时又融化文字,让具体的文字在这个创意中,牺牲其个性在音乐中聚合起来,产生艺术力量。即超越文字的意义,建立音乐的逻辑。让文字激发内心的灵性后,积聚情感的力量,再载着文字的内涵,成为在艺术境界中获得升华的音乐。

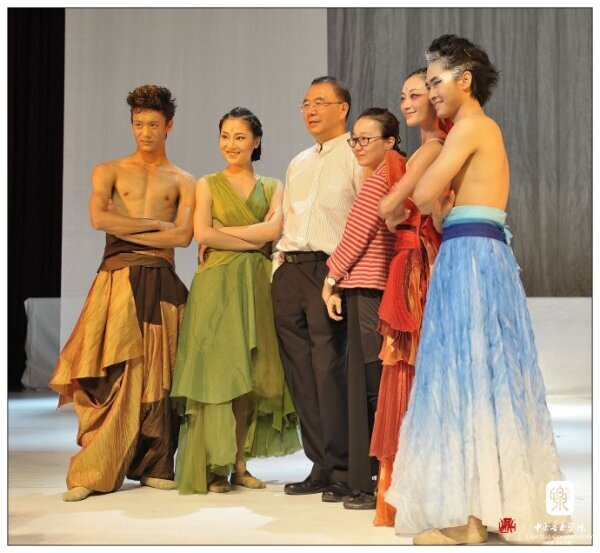

清唱剧《路》舞台版于2012年在北京现代音乐节演出后

BJHQYX:这部作品歌词以佛教和禅学题材为创作基础,音乐上您运用了佛教文化精神内涵进行了谱曲,是什么契机让您想到要创作这类音乐的呢?

TJP:对于命运给予的东西要重视,我跟洪庆佑先生接触十几年,算是与佛教文化的不解之缘。我感恩这样难得的幸运,无论多么艰难的创作我都坚决完成。04年与愚溪先生的二次合作《白马入芦花》在台北演出。有意思的是,当时为河南创作的舞剧《风中少林》作曲正举步维艰,愚溪先生邀请我到他在花莲的和南寺小住,静听太平洋的涛声。我在寺院中的斯坦威钢琴上写出了《风中少林》核心音乐的主题,这些经历又延伸到了《神州和乐》的创作中。

2006年4月27日,在上海东方艺术中心的音乐厅里,所有听众脑袋都是亮亮的,红袈裟和黄袈裟仿佛令空气都温暖了起来。来自世界的高僧汇聚一堂,聆听《神州和乐》,感受和谐世界从心开始的温暖。

2004年,《白马入芦花》在中国台湾排练中

这个不解之缘一直到了2009年,《路》从2004年6月委约创作搁置了4年无法下手。直到我接到一个电话,愚溪先生告诉我,“青伦姑娘因肺癌去世了,为了她的离去我们停止了一年的工作”。青伦是愚溪先生的得力助手,是一个特别可爱的女孩子。在听到这个震惊的消息后,我朦胧中似乎有了创作的方向。在继而讨论《路》的创作时,我说:“作品搁置这么久,不是不想写,而是不知道《路》抛弃了所有背景之后,为何而写,我的情感向何处依托。我的音乐想象没有一个基础,仅凭字面意义没有感觉,也许就是在等一个机缘。这个作品就为青伦而写吧,为一个美丽的生命、一次生命的轮回、一个接引的过程,是一部东方人寄放生命情感的安魂曲。”

如这样的巨型音乐作品我共写过7部。这些作品都是艺术作品,而不是实用的佛教音乐,仅仅是佛教题材的艺术作品。像巴赫等等西方作曲家,有很多人作了安魂曲、弥撒等。尽管是宗教体裁,但对于为我们后人来说,其意义在于音乐本体。而其宗教性的意义,主要是贯穿带领人心,向着光明、向着爱、向着美丽去前行,具有引导性的力量。我认为有了“真善美”这三个字,一切就有了。

唐建平老师于2019年在歌剧《鉴真东渡》林肯中心演出前的发布会

BJHQYX:请问唐老师,这部作品创作思路是怎样的?为什么会选择清唱剧的形式来创作这部作品?

TJP:当时就是说要做一个歌剧性质的东西,要把诗文唱出来,300多句词,从头到尾没有任何结构和分段。现在我们看到的分段标题,是我从自身感受出发,主观地分成了9段。最后一段是在写完之后,感到意犹未尽。同时,如果作为唱片来发行,那么一部54分钟的作品略短,我希望至少达到60—70分钟的时长。

2018年歌剧《这里的黎明静悄悄》在马林斯基歌剧院演出谢幕照

于是,我便要求洪先生再加一首词放在结尾,谱曲后我又把曲子放在最开始,做了无唱词的弦乐四重奏,这样加了2段后变为11段。非常巧合的是,青伦的幸运数字就是“11”,这都并非实现设计好的。为此,我们还专门在杭州定制了11支竹笛供录音使用。倾听然后是作品名字叫做《路》——为两位歌者而作的清唱剧,一位女高音,象征天堂的青伦;一个女通俗,象征是人间的青伦;一个笛子声部象征灵魂,让他们产生不同的意念。

2006年唐建平《神州和乐》于上海东方艺术中心上演,与深圳交响乐团演出后

BJHQYX:文化不同会导致各自创作的趋向都会不同,纵观您的创作,民族文化的表现是非常强烈的,您怎么看待民族文化对您创作所产生的影响?

2019年建国70周年参加国庆观礼

TJP:我只讲我个人,作为一个中国人,成长到现在,包括身上所有的构成,都是中国特有的民族文化。历史传承到这个时代,从纵向、横向对你进行浸染。所以在我创作所有作品时,不是刻意地寻风,或者去功利地做什么,而是很自然地释放我心灵中的那份情感。因为艺术家永远面对的是未知世界,很多东西是无法通过对旧有文化的接触获得的。比如说写作星空宇宙的东西,那是需要间接获得和耗费想象力的。文化根基对一位作曲家十分重要,是浸染在你生命成长全过程中的,更重要的是,它能使你成为一个有血有肉,有思想,有情感,有精神,有创造力,能够面对未来的一个人。

2019年歌剧《周恩来》在延安举办的中央音乐学院“10·15艺术节”开幕首演

BJHQYX:作为在国际舞台上极为活跃的中国作曲家之一,您认为中国的传统元素怎样能够更好地融合于西方现代作曲之中呢?

2019年在德国汉堡易北河音乐厅《拉贝日记》音乐会版的排练现场

TJP:首先,我有些想法确实和大家不一样。我觉得中国人在谈到文化的时候,经常以东西方文化划分经纬,有时甚至约束我们的创造行为。我们区分东方西方是为了什么?至少我在作曲时不再纠结这个问题:这个是东方我要怎么融,那个是西方我要怎么用?我的观念是,作曲的时候我是一个创造者,思维的方向从注重区分文化的发展轨迹转向关注每种文化的历史脉络,即从横向转向了纵向。你在这个世界上知道多少东西,历史的、现代的。两千多年来,中国文化有很多时候标志着人类文明高光;而欧洲文艺复兴以来的音乐发展,也实实在在地标志着人类文化发展成就。这都是我们知道的文化财富,我们能够使用的东西,它都是为你服务的。

在我的音乐中,民族性的元素很鲜明,但直接用的几乎很少。即使是用也不是用其原有的艺术形态作为自己的艺术语言,而是要赋予它新的思想内涵。比如在歌剧《运之河》的音乐中,从轻快活泼的民歌《拔根芦柴花》升华出云水蓬勃的音乐主题。在歌剧《拉贝日记》这样倾注人类生死浩劫的戏剧表达中,有分寸地依托并提取中国、德国、日本的音乐元素,使之成为隐而可见的音乐形象。

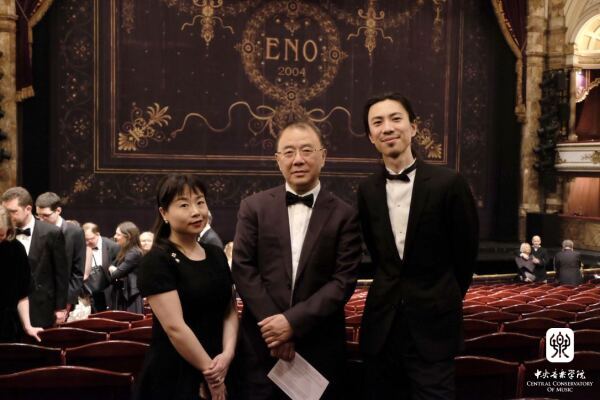

2019年歌剧《拉贝日记》入围2018国际歌剧大奖颁奖仪式前(伦敦)

BJHQYX:您的作品经常会在世界各地上演,每年也会有新的作品问世,是非常高产的作曲家。在这些年的创作中,您有没有遇到过瓶颈期?您是如何面对并解决瓶颈期的?

TJP:现在正从瓶颈期中刚刚出来(笑)。大家都觉得我写东西多,写得快,我的创作窍门叫做“磨洋工”,你会觉得颠覆三观,怎么可能呢?其实,我每天都在写,时间在一个相对点上,会相对地延长或相对地缩短。我原先计划三天没有完成,到第四天还卡在这儿,这就是我说的“磨洋工”。但绝不要放弃,如果达不到想象的境界就放弃了,那作品就水下去了,“境界”这个东西不能放弃。无论花多少时间,创作中必须达到,不能敷衍而过。所以,必须要磨!磨一天不行,就再花一天。有一个音符,再多一个音符,当你多了第三个音符的时候,情况往往就不一样了,因为一个主题,往往三个音符就差不多说明问题了。

2017年在伦敦与世界著名歌剧导演莫什斯基讨论歌剧创作

所以,我遇到瓶颈期的应对方法就是“不放弃”,哪怕你花再多时间,想尽办法。所谓“磨洋工”,就是你要想尽各种各样的办法,要让你的思想开阔。我的大量创作面对宏大的社会层面,要具有社会意义。这和学术性的音乐创作有所不同。我们在音乐学院的学习创作时,艺术的基石往往建立在学术技术审美约束上,尽管也极力地从民族文化中寻求语言元素,但是组织和创建音乐的思维方式还是有局限的。当离开课堂后,作曲家要成为一个活生生的,有创作激情,有创作变通能力,能从容面对任何文化题材的创作者。

2021年在歌剧《青春之歌》演出歌剧论坛发言

BJHQYX:作为中国第一位作曲博士、中央音乐学院的教授,您在作曲教学中有什么独特的理念?

TJP:作曲老师与“四大件”老师不一样,作曲老师更重要的是要让课堂充满创作的概念,能随时解决创作的困难。当学生遇到问题时,要马上准确、敏锐地指出问题在哪儿,并通过自身的经验给出建议或做出恰当的示范。当然,在作曲课堂上,老师能按部就班地给学生参照的作品,指出学习要点,这也很好,我觉得都是需要的。

但可能我会更多地注重“建立创作的思维能力”,在创作当中针对创作目标,结合自身兴趣和能力,为既定的创作想法、题材,寻求和建立合适的表达方式和技术手段,针对性的解决作品。每个教师和学生可能有一些不一样的东西,但是我觉得殊途同归。总而言之,创作课堂最重要的是解决创作的思维,提升创作的能力。在这个过程中,每个人对于所学的音乐作品、掌握的作曲技术的理解深度和熟练度都不完全一样,容忍和发挥不同的个性,让不同的能力有渠道转化为不同的个性。

2006年在哥伦比亚大学为作曲学生讲座

BJHQYX:您会经常到各地采风吗?采风对您的创作有哪些启发?

TJP:采风对我来说还挺多的,我的很多创作是主办方请你去,因为需要针对具体题材。可以举一个例子说明什么时候要去,什么时候可以不去。在给内蒙写《成吉思汗》的时候,我没有采风。内蒙的分区非常多,我去了几次内蒙,内蒙的音乐、民歌在小时候也听过很多。采风的方式,不是拿着本儿去记录民歌。我去过呼和浩特几次,但让我真正产生形成的动感是在一天喝早茶的时候看到墙上挂着一幅粗糙的、用火烫出来的画:一个非常健硕的蒙族人,大着脚、跳着舞。那是音乐形象给我的冲击,而不是音符给我的灵感,就此产生了我对蒙族人的形象感。

2006年在美国科罗拉多大峡谷

《成吉思汗》写完之后,有人开玩笑的说:“这个汉族人挺奇怪呀,你也没采风,这个蒙味儿甚至比我们有些蒙族人写的还蒙族”。(笑)因为我听过的蒙族音乐都是你们传给我的,如果我去蒙古,找了一个你们也不太熟,谁都没听过的,把他变成我的音乐的时候,你们会觉得这不像蒙族音乐。后来接了第二部作品,鄂尔多斯找我写《森吉德玛》,我当时提的第一个要求:我要认真去采风。为什么?成吉思汗所有的蒙族音乐都可以使用,因为他是故乡的,全蒙族的,也可以是全人类的。森吉德玛的地域性更限于一个地区,我必须区别蒙族音乐在不同地区之间的差别。当你的文化题材,特别是有指向性的时候,需要甄别,这是采风的一个浅的层次。深层的采风,需要生活感受,通过生活激发你的创作,产生如黑洞般的音乐力量,这个是最重要的。

2022年在青海贵德国家地质公园采风

BJHQYX:在学生时期,您有没有什么有趣的事可以跟我们分享呢?

TJP:我是从沈阳音乐学院大学毕业,怀着理想来到中央音乐学院。我的研究生只有2年,开始的时候完全是刘姥姥进大观园,写不出来东西,想写的东西却不知道怎么弄。那个时候资料、信息、手段都有限,我们所有的学者对外界世界都处在学习阶段,我更是觉得茫然。咱们学校琴房616,我每个暑假都占用着那个房间作曲。写了好长时间写不下去,没有技术手段、没有资讯,我不知道要写的音乐在哪,只有一个冥冥之中不变的感觉。就学习而言,主要就是听,那时候学校图书馆二层,有几个小欣赏室,是可以放密纹唱片,也许使用率太高最后只有2个能用。每天就是吴式锴老师和我,我们两个在那争第一,谁先去谁就把那个好的屋占下来。吴老师那个时候已经是资深教授了,他每天来听音乐都捧一摞CD。其实当时大量的听,也不知道能学到什么,现代音乐有的时候听的头昏脑胀。这个样的情况持续了很久,这就是说我讲到的所谓“磨洋工”。其实也好,水到渠成,孜孜不倦的去学,不停的积累,实际上经历的过程已经相当多了。

1998年与韩国首尔创乐会会长崔承俊和日本作曲家松下功

BJHQYX:在创作方面,您下一步有什么计划?

TJP:其实我是挺想一直在忙忙碌碌地接受社会委约创作之后,能够平静下来写一写,回归到作曲家自我的审美概念,融入进学术与艺术的社会文化发展之中。学术积累多了,对社会文化的理解也更深了一些,然而我却想作一点更单纯的音乐作品。

2022年民族歌剧《青春铸剑221》开拍仪式上

专访整理完成于2022年9月9日(星期五)

采访/撰稿:张芷慧

排版:陈芷茵

视觉设计:韩子乔

监制:陈芷茵