第五届中国音乐金钟奖已落下帷幕,出色完成开幕式演出任务的中国青年交响乐团也已回到北京。日前,几位带队老师找到笔者,希望学院的宣传部门能够宣传报道一下这次演出活动。此次广州之行,笔者并没有参与,因此对整个演出活动并不知情。为了写好这篇报道,笔者采访了带队老师和几位团员,并电话连线了“金钟奖”承办单位之一的广州市文化局张润华副局长。

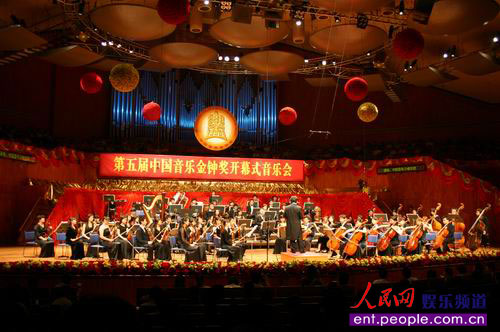

从本届开始,“金钟奖”开幕式演出由全国九大音乐学院轮流承担,中央音乐学院首先打头炮。11月9日晚,开幕式在广州星海音乐厅隆重举行。中国青年交响乐团在管弦系教授朱亦兵的指挥下,演奏了罗西尼的《威廉?退尔》序曲、马思聪的《大提琴协奏曲》、阿鲁秋年的《小号协奏曲》、布鲁赫的《g小调小提琴协奏曲》、维拉-罗伯斯的《巴西颂狂欢曲》、普契尼的歌剧《图兰朵》之咏叹调《今夜无人入睡》、冼星海的《中国狂想曲》片断《秧歌》等一系列经典作品,为羊城人民奉献了一份精彩的音乐大餐。张润华副局长在接受笔者电话采访时指出:“中央院为广州人民带来了一台气息清新、浓郁的学院风格的演出,为‘金钟奖’活动增添了光采,开了一个好头。这台有味道、有水准的音乐会,成为‘金钟奖’上一道亮丽的风景线。”张局长特别对朱亦兵教授的指挥、薛伟教授的小提琴演奏、及朱亦兵师生的大提琴重奏称赞有佳。

“青交”领队、管弦系副主任俞明清教授,用“纪律好,演出好”来评价这次广州之行。此次参加“金钟奖”演出的“青交”,主要由低年级同学组成,近80人的乐队,50多个新生。这支在较短时间内临时组织起来的乐队,能够有如此出色的表现,与朱亦兵教授的精心调教是分不开的。

这台节目,9月中旬才开始排练。为了不耽误其他课程,每周只安排一次,总共加起来也就十次左右。排练时间短,而作品的分量并不轻。朱亦兵教授有着十几年欧洲顶级乐团的演奏经验,他将自己的一些新的教学理念融入到了排练之中,使排练效率大为提高。笔者采访了王恪居(中提琴首席)、魏焕文(双簧管首席)和张子奇(贝司)等几位同学。谈到这次演出,谈到朱亦兵老师,他们都满脸的兴奋。同学们告诉笔者,朱老师对乐队的每个声部都非常熟悉,对每样乐器都能做具体的指导。他强调每个人的重要性,要求大家首先要把自己做好,要有责任感,要真心地为观众演奏,充分展现自己。他从不要求学生们在技术上要多么的完美,而是要求大家在艺术上要有动人的魅力。他讲音乐讲得很细,每个声音,每个小细节都很讲究。遇到问题,他会告诉学生欧洲、亚洲不同乐团的处理方式,让同学们自己选择,给学生们思考的空间。跟他排练,精神上很轻松、愉快,但是脑子会很累(要不停地动脑筋)。朱老师还很幽默、诙谐,在排练西方作品时,他让同学们演奏出“黄油味”,而不是“豆油味”。他向同学们灌输乐队的观念(独奏与乐队、个体与集体、个人与个人间的合作关系),训练大家快速视谱的能力和合奏的技巧。他很有号召力,在他的指挥下,大家都非常团结,非常有朝气。演出当天,因为是现场直播 ,同学们不免有些“怵”。但是看到朱老师的笑脸,以及他让大家放松的手势,心情就都坦然了。能够出色地完成这样重要的演出任务,同学们都感到很光荣,很自豪。从这次活动中,每个人都获得了许多收获——更加成熟了,更加进步了。

谈到此次演出,朱亦兵教授也很激动。他赞叹同学们身上所散发出的青春的激情。同时,他也对因为排练而耽误了大家参加主办方组织的珠江夜游活动,感到愧疚。坐了22小时的火车,一下火车便开始排练,第二天晚上就已饱满的情绪登台演奏,朱老师称这是“艺术魅力影响下的凝聚力”。