2025年5月1日至5日,校党委副书记李众、作曲系姚晨教授、《中央音乐学院学报》常务副主编黄宗权教授一行,赴美国纽约参加“中乐西渐之探索与共鸣——第七届巴德音乐学院美中音乐研习院学术年会”,同来自全世界各相关高校、研究机构的学者开展学术交流、研讨互动,并参与了主办方举行的多场音乐会活动。

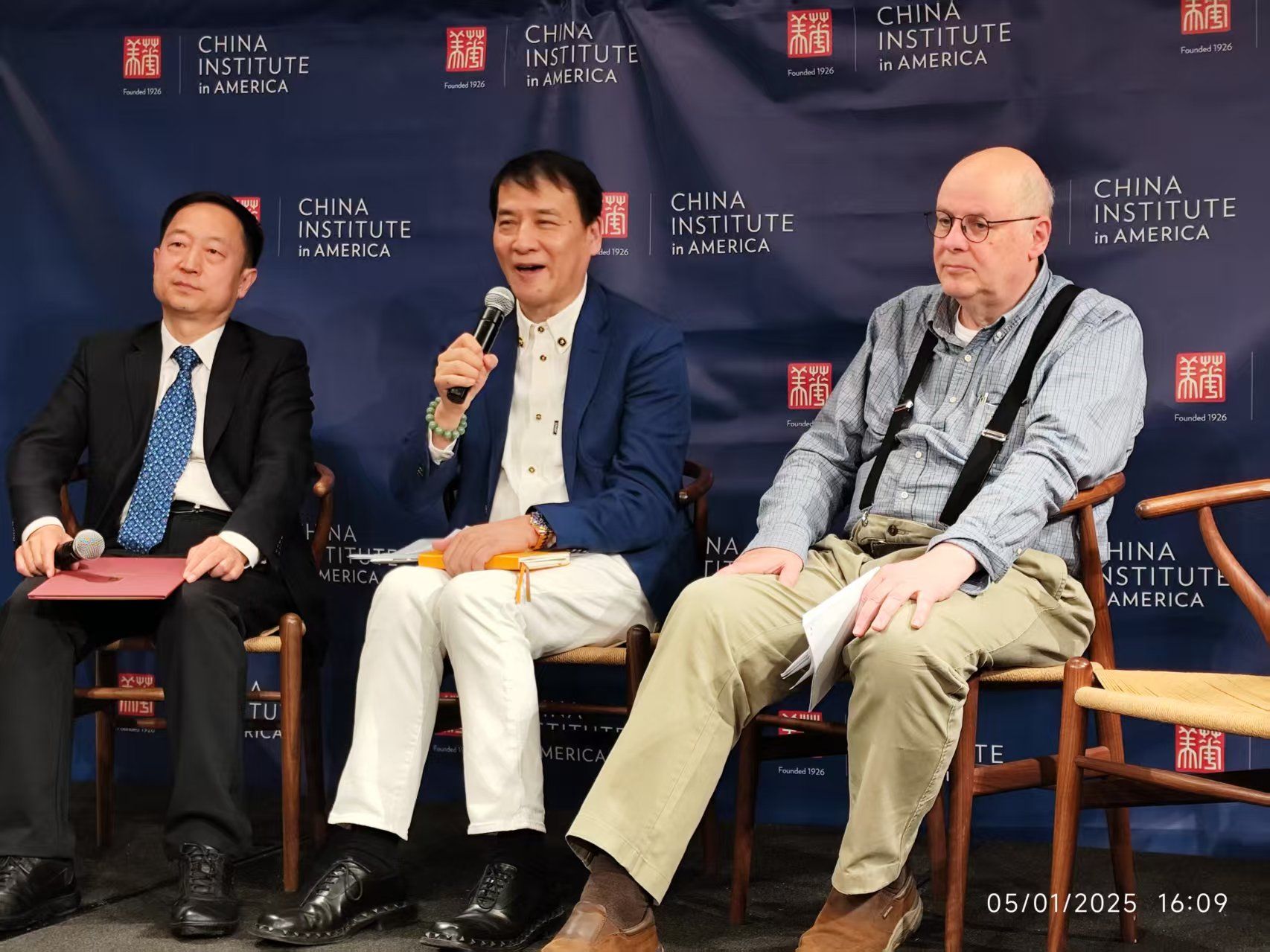

当地时间5月1日下午,本次学术研讨会的“开幕导言与领袖论坛”在纽约曼哈顿的华美协进社(China Institute in America)举行。论坛由美国作家、中国文化专家梅文诗(Sheila Melvin)主持。

李众副书记做了题为《音乐传播需要文化“共情”——中央音乐学院中国音乐国际传播的几点思考》的主旨发言。

李众认为,中国音乐的国际传播需以文化“共情”为核心,突破西方听众对中国音乐的符号化认知。他以中央音乐学院在维也纳举办的当代音乐作品音乐会为例,强调展现中国音乐多元化与创新性的重要性。李众指出,中央音乐学院的音乐海外传播,主要从两方面推进:其一,从经典推广走向经典与当代创新的对话。学院通过成立中国音乐创作中心,鼓励作曲家融合传统元素与国际视野,创作兼具文化深度与现代审美的作品,并在林肯中心、维也纳音乐厅等国际舞台首演,让世界感受中国音乐的活力。其二,革新音乐教育模式,培养跨文化传播人才。学院与巴德音乐学院等机构合作,推出双学位项目,培养精通中国器乐且具备国际视野的复合型人才,同时通过海外音乐节、学术研讨会及乐团合作,吸引全球青年参与中国音乐的创作与传播。

李众引用《易经》“生生之谓易”,强调在文化变迁中,音乐应成为人文理解的桥梁。通过传承与创新并重、教育与实践结合,中国音乐能够突破文化隔阂,与世界深度对话,最终实现以共情促交流、以音乐融共识的目标。

在开幕式上,中国音乐家协会主席、我校叶小纲教授也作了主题发言,论述了中国当代音乐创作的状况,以及对中美音乐文化交流的深度思考。

在开幕式后,李众接受了《中国日报》驻纽约记者等媒体人士的采访。他说:“音乐文化交流,是世界各国民间交往的重要方式,音乐促进了文化的相互理解。中央音乐学院一直在努力地向世界推广中国音乐,并且取得了令人瞩目的成效。”他还表示,中国音乐发展得非常快,不仅传统音乐,当代音乐也得到了广泛的发展。随着人工智能的发展,这将是传播推广中国音乐的一个非常重要的途径。

当地时间5月2日,研讨会在纽约上州巴德学院的安南戴尔主校区内继续召开。在上午的“拓展中国音乐研究的方法与视角”学术报告专场中,黄宗权教授做了题为《中国音乐文化中的“诗乐传统”》的主题发言。

在发言中,黄宗权从《吕氏春秋·古乐》和《诗经》讲起,论述了中国古代音乐文化中诗歌与音乐的深层关联。这种美学关联既与世界上其他民族有相似性,又有独特的文化特质。中国文化独特的诗乐传统,与中国文化中的意境美学密切相关,诗乐均有特殊的教化作用。诗和乐的密切关联还体现为二者在艺术形式上的衍变互促。它们的形式关联在历史上有清晰的发展轨迹。黄宗权还以赵季平的《关雎》、贾国平的《葬花吟》、姚晨的《秋怀》等几部当代音乐作品为例,分析了几部作品不同的创作特征,以及古代诗歌对中国当代音乐创作的影响,并进一步论述了中国古老文化传统在当代的创造性转换。

5月2日下午举行的“在西方教授中国音乐的成功经验与挑战”学术报告专场中,姚晨教授以《差异、融汇及超越》为题,系统阐释其跨文化音乐教育实践。演讲重点剖析了他在美国执教期间设计的《当代中国作曲家的音乐语言及跨文化思考路径》课程,以及归国后参与执行的“巴黎·米兰·北京——青年作曲家演奏家合作计划”。通过对比分析这两个横跨东西方的教学项目,姚晨揭示了文化差异如何转化为创作动能。姚晨对如何在西方教授中国音乐的成功经验,以及背后的挑战提出了深度思考,分享了他对中国音乐在海外教学与研究领域的独到见解。

在本届学会年会中,主办方还安排了巴德中西乐团(Bard East/West Ensemble)上演了多场音乐会。我校作曲专业4位教授的作品——叶小纲的古筝独奏曲《林泉》、姚晨的室内乐《不辞青春》、王丹红的琵琶协奏曲《云想花想》、刘长远的管弦乐《丝竹的交响》——在音乐会上呈现,获得了观众热烈的反响。

本届会议聚焦了当前中国音乐如何在西方社会发展、中国音乐研究是否可以有更多元的视角与方法等多个重要议题。我院代表团与来自北美、亚洲和欧洲的学者共同深入地探讨跨文化音乐交流,并聚焦中国音乐的深厚传统及其在西方社会的影响与共鸣。

过去的20世纪,被认为是“西乐东渐”的时代,而当下西方开始讨论“中乐西渐”的议题,这也许可以作为考察中国音乐文化当前高度繁荣发展的一个视角。在中国音乐文化的当代海外传播中,中央音乐学院始终利用强大的音乐创作、音乐表演和理论研究等学术资源,发挥了不可或缺的重要作用。本次“西乐东渐”研讨中的“央音之声”即为有力的例证。

供稿:国际交流处

责任编辑:静静