10月15日晚,“铭记历史 开创未来”——第七届中央音乐学院10·15艺术节开幕式音乐会在中国人民抗日战争纪念馆隆重举行。音乐会由教育部体卫艺司、北京市委教育工委、北京市委宣传部、北京市教委指导,由文化和旅游部艺术司、中央音乐学院、中国人民抗日战争纪念馆联合主办。北京市委常委、教育工委书记于英杰,丰台区委书记王少峰,经济日报社副总编辑吴向东,北京市委教育工委分管日常工作的副书记李军锋,北京市委教育工委副书记张宇蕾,中央音乐学院党委书记沈国华,中央音乐学院院长于红梅,教育部体育卫生与艺术教育司副司长魏晋华,文化和旅游部艺术司副司长何亚文,北京市委宣传部副部长张际,中央音乐学院党委副书记李众,中国传媒大学党委副书记张绍华,中国人民抗日战争纪念馆党委副书记董立新、副馆长李志东、副馆长赖生亮等同志出席开幕式。

中央音乐学院院长于红梅代表学校向到场领导嘉宾表示热烈欢迎,向长期以来关心支持学校发展的社会各界人士,致以崇高敬意和诚挚感谢!她指出,2019年,中央音乐学院为纪念毛泽东同志在延安文艺座谈会上的讲话,学习贯彻习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神,发起创办了“5.23音乐节”和“10.15艺术节”。第七届10·15艺术节将“以史为脉,以乐为桥”,带着对革命先烈最深切的缅怀,对伟大时代最美好的憧憬,以卓越的水准和精湛的技艺,在北京、云南、福建等23个省、自治区、直辖市,77个地区联动推出109场精彩纷呈的文艺实践活动,将厚重的历史积淀转化为鲜活的文艺教材,在美育浸润中汇聚磅礴力量,在情感共鸣中筑牢信仰根基。

中国人民抗日战争纪念馆副馆长赖生亮在致辞中首先对各位领导和嘉宾的到来表示热烈欢迎,对中央音乐学院和有关高校各位音乐艺术家和文艺工作者表示衷心的感谢!他表示,抗战时期,在中国共产党的坚强领导下,成功构建了一条强大的文化战线,极大振奋了民族精神,唤醒了亿万民众,包括中央音乐学院前身之一的延安鲁艺音乐系在内的广大文艺工作者,积极响应党的号召,深入前线和农村,创作了大量反映抗战现实、鼓舞斗志的不朽作品。他表示,希望广大文艺工作者坚持“二为”方向和“双百”方针,传承弘扬伟大抗战精神,赓续红色血脉,奏响时代强音,为国家和人民培养德艺双馨的音乐人才,为人民大众创作和表演更多有高度、有深度、有温度的优秀音乐作品,激励人们在新时代新征程上把中国式现代化不断推向前进。

在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的历史性时刻,在中华民族伟大复兴砥砺前行的宏伟进程中,这场在中国人民抗日战争纪念馆举行的音乐会,庄严彰显了新时代文艺工作者的文化使命与历史担当,为第七届中央音乐学院10.15艺术节拉开了华彩而厚重的序幕。

音乐会以《义勇军进行曲》《松花江上》《蒙山沂水情》《狼牙山五壮士》《黄河大合唱》5部镌刻着民族记忆的音乐作品为载体,清晰勾勒出一条从苦难到抗争、从星火燎原到伟大胜利的历史脉络,生动完成了一次跨越时空的深刻对话与集体共鸣,为全场观众带来一场震撼灵魂的精神洗礼。

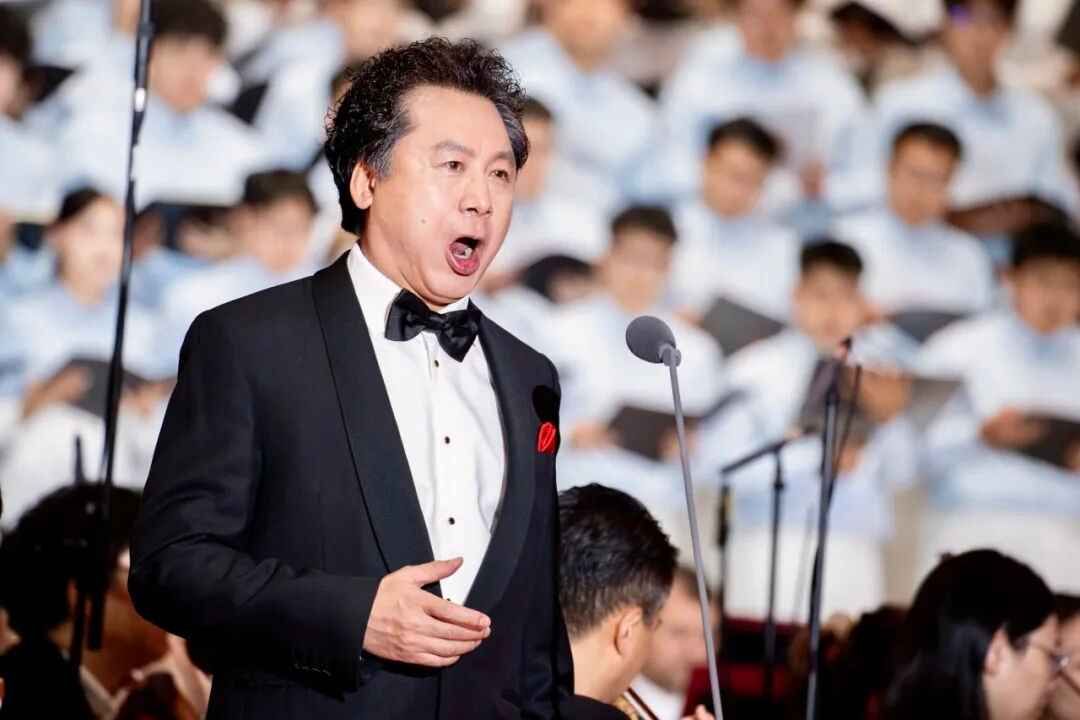

本场音乐会由指挥家陈冰教授执棒中央音乐学院交响乐团,联袂中央音乐学院声乐歌剧系青年合唱团、音乐教育学院学生合唱团,集结清华大学、北京大学、中国人民大学、中国传媒大学等学生代表组成的联合学生合唱团共同呈现。强大的演出阵容汇聚了学校优秀的歌唱家与演奏家:男高音歌唱家谢天(声歌系主任、教授)、男中音歌唱家袁晨野(教授)、女中音歌唱家石琳(副教授)以深厚的艺术造诣担纲独唱;琵琶演奏家章红艳(民乐系主任、教授)领衔,携手优秀青年二胡演奏家王颖、闫国威、高白、章海玥等,以精湛技艺展现了民族乐器的创新活力与独特魅力。特别值得关注的是,本次音乐会荣幸邀请到著名朗诵艺术家、国家一级演员瞿弦和,其深沉醇厚的朗诵为音乐会注入了撼人心魄的戏剧张力,艺术家们联袂携手打造了一场思想性与艺术性完美统一的时代华章。

贯通历史与现实、传承精神与梦想,穿越烽火的精神火炬,照亮的正是民族复兴的壮丽前程。乐声澎湃,不仅唤醒了卢沟晓月,也漫过了黄河岸边。在这里,我们一次次回望那段跋山涉水的征程,感受那饱含于历史深处的智慧,汇聚成今天砥砺前行的磅礴力量,信念如光,精神永驻,漾满心田!

大历史观里的一域一隅,深深浅浅镌刻下民族气节的不朽丰碑。

烽火岁月,山河铭记。全体起立,“起来!起来!”当雄壮的国歌铿锵响起,胜利的荣光,历史的回响,在庄严肃穆的纪念馆久久激荡。一曲《义勇军进行曲》如惊雷般划破时空,在这片承载着民族伤痛与荣光的历史现场,再现了当年唤醒民族灵魂、挽救国家危亡的磅礴力量。作为开幕序章,这首在抗战纪念馆中齐声高唱的作品,为本场音乐会奠定了“铭记历史、开创未来”的崇高基调。时值《义勇军进行曲》创作90周年。这首由田汉作词、聂耳谱曲的战歌,以凝练的词曲发出民族觉醒的呐喊,短短数十小节凝聚起一个时代的抗争意志。

心声岂止三千万,一曲哀歌动长天。以血泪为引,《松花江上》的低回处尽是故土沦陷的山河同悲。男高音歌唱家谢天以真挚而深沉的演唱,将个体命运的悲怆与民族存亡的呐喊融于一字一句之中。其音色在压抑的低吟与迸发的高亢间精准转换,当合唱与乐队齐鸣,“九一八!九一八!”的呐喊如惊雷般层层递进,再现了那段刻骨铭心的民族苦难。谢天的演绎重现了流亡者望断故乡的悲怆画面,迸发为整个民族的集体控诉与不屈意志。这段承载着民族伤痛记忆的旋律,在89年后的今天依然振聋发聩,历史不容忘却,警钟依然长鸣!

精神谱系中的一枝一叶,层层叠叠泼洒出中国精神的恢弘气象。

历史因铭记而永恒,精神因传承而弥新。中国精神,源自五千年文明的深厚积淀,淬炼于救亡图存的烽火。它既是激励亿万人民奋勇前行的力量之源,更是凝聚中华民族团结奋进的精神纽带。

曾几何时,一曲《沂蒙山小调》在烽火岁月中传唱四方;今时今日,一部《蒙山沂水情》于卢沟桥畔再度奏响。这部由二胡演奏家、中央音乐学院院长于红梅与作曲家、学校校友李尚谦联袂创编的作品,勾勒出党群同心的壮阔画卷和军民鱼水的深厚情谊。从革命老区的沟壑山川到抗战纪念馆的庄严舞台,不变的是那段血浓于水的鱼水深情,传承的是那份水乳交融的坚定信念。4位中国音乐金钟奖得主、中央音乐学院青年教师——王颖、闫国威、高白、章海玥联袂登台。在精湛纯熟的弓法把控与婉转细腻的音乐处理中,昔日沟沟坎坎上唱响团结的《沂蒙山小调》,如今已升华为弦上诉说的时代回响——丝弦震颤间,主奏二胡婉转悠长,在与乐队的交相呼应中,“党群同心、军民情深、水乳交融、生死与共”的沂蒙精神,正以崭新的音乐叙事娓娓道来,焕发永恒光辉。

琵琶声震,英雄气贯长虹。一段英雄史诗,历经八十余载,在琵琶弦上完成了跨越时空的三重对话:与历史的对话,与艺术的对话,与时代的对话。84年前,狼牙山上五位壮士的纵身一跃,用鲜血和生命谱写了视死如归、气吞山河的英雄史诗;65年前,中央音乐学院学子吕绍恩满怀赤诚,将这段壮烈历史凝铸成琵琶曲《狼牙山五壮士》;今夜,琵琶演奏家章红艳携青年教师刘小菁及九位优秀琵琶专业学子,以铿锵弦音再现这段不朽传奇。乐曲深植传统琵琶武曲风骨,融汇西方作曲技法,在扫拂轮指的疾徐变化间以排山倒海之势倏然于眼前,血战到底的壮烈与宁死不屈的凛然刻画入微。此曲不仅是民族器乐现代化探索的里程碑,更让抗战英烈的浩然正气在时代的回响中永存。

时代交响里的一瞬一息,浩浩汤汤激荡着民族复兴的壮阔前程。

当黄河的涛声在乐章中响起,这段壮阔征程便寻回了它最震撼的注脚——作为本场音乐会的压轴之作,《黄河大合唱》以撼天动地的磅礴气势,将全场推向情感与精神的高潮。著名朗诵艺术家瞿弦和的旁白,如历史深处的惊雷,瞬间唤醒了黄河怒涛的记忆。男中音歌唱家袁晨野以一曲《黄河颂》唱出了民族的脊梁。他的嗓音浑厚如黄河深流,演绎庄重而深情,在宽广的旋律中构筑起一座巍峨的精神丰碑,将母亲河的壮美与民族气魄完美交融。女中音歌唱家石琳演绎的《黄河怨》,在悲戚的旋律中如泣如诉,将一个绝望妇女的内心独白与血泪控诉演绎得淋漓尽致。其细腻的情感处理和戏剧表现力,让这段泣血的悲诉成为整部作品中最揪心动魄的乐章。

终章《怒吼吧,黄河》以排山倒海之势将音乐会推向最高潮。在陈冰执棒下,中央音乐学院交响乐团、合唱团迸发雷霆万钧之力,将黄河的怒吼与民族的呐喊熔铸为不朽乐章。这一刻,音乐不再是艺术表现形式,而是化作了穿越时空的精神巨浪,托举起中华民族百折不挠的意志和向往光明的信念,为“铭记历史、开创未来”的主题画上圆满句号。

为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。站在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的历史节点,我们以音乐为桥,与历史对话,如果说主体乐章是对先辈的告慰——“山河已无恙”,那么返场曲目正是对新时代的庄严承诺——“吾辈当自强”。当《请你检阅》的豪迈与《歌唱祖国》的深情次第响起,历史的回响,汇入新时代的壮丽和声;穿越烽火的信念,照亮我们迈向复兴的每一个脚印。在此方天地间描绘出“无边光景一时新”的壮阔图景。以今日之奋进,兑现昨日之宣言!

音乐会不仅是一场有筋骨、有温度、有力量的艺术盛宴,全面彰显了中央音乐学院“思想精深、艺术精湛、制作精良”的创演实力;更是一场跨越时空的对话——让音乐叙事与历史场域在回响中交融,将“以史为鉴、开创未来”的宏大主题,化作直抵人心的旋律!

日出东方,天地一新;关山万里,精神常青。今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。站在这一承前启后的历史坐标上,于中国人民抗日战争纪念馆奏响的这场音乐会,既是对峥嵘岁月的深情回望,也是面向未来的坚定宣示,更是深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神,充分用好纪念活动激发的强大正能量,将纪念活动这一生动的爱国主义教材转化为艺术表达的政治自觉和生动实践!

历经风雨洗礼却始终不屈的民族脊梁,在今晚的史诗中巍然挺立。历史记忆的沟壑在《义勇军进行曲》的怒吼与《松花江上》的泣诉中刻下民族的集体烙印;中国精神的气节在《蒙山沂水情》的深沉眷恋与《狼牙山五壮士》的壮烈决绝中铸就不朽的精神丰碑;时代新声的交响在《黄河大合唱》的奔腾咆哮与《歌唱祖国》的恢宏赞颂中奏响未来的序章——这三重精神维度,拂去层层历史烟尘,在第七届中央音乐学院10.15艺术节开幕式音乐会这一庄严的艺术现场,完成了从历史记忆到时代精神的生动转化。此刻,艺术的感染力与历史的厚重感相互激荡,让每一个音符都承载着跨越时空的精神力量。80年风雨兼程,曾经的硝烟早已散尽,但历史的回响依然激荡在民族记忆的深处,抗战记忆熔铸在音乐的叙事中焕发新生。

穿梭历史长空却愈发璀璨的精神火炬,在时代的传承中生生不息。“历史承载过去,也启迪未来。”今年9月3日,天安门广场上千人大合唱的嘹亮歌声犹在耳畔;今夜,在抗战纪念馆的庄严舞台,同样的旋律再次激荡回响。这是继纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会后,中央音乐学院再次集结清华大学、北京大学、中国人民大学、中国传媒大学等高校学子的又一次集体亮相。《松花江上》《保卫黄河》……这些承载着民族集体记忆的旋律,经由青年一代的深情演绎,完成了从广场到舞台、从历史沉淀到时代传承的精神接力。饱满的热情、真挚的歌唱、昂扬的风貌展现了新时代青年对历史的深刻理解和对时代的积极回应。

立足历史纵深而勇于创新的文化使命,在艺术的求索中薪火相传。在习近平文化思想指引下,中央音乐学院始终秉持“文艺为民”的根本宗旨,坚持守正创新的艺术追求。广大师生以精湛技艺与深厚情怀,让历史记忆与时代精神交汇共鸣,实现了艺术感染力与思想教育性的有机统一。从舞台演绎到教学创新,从作品诠释到形式探索,中央音乐学院以专业艺术院校的匠心独运,彰显了新时代高等艺术院校的文化担当。在回望历史中汲取智慧,在扎根人民中开创未来,学校将继续踔厉奋发、砥砺前行,让伟大的抗战精神在民族复兴的壮阔征程中绽放新的时代光芒。

汇千川,卷怒涛,浩浩汤汤,横无际涯;

融烽火,聚星河,气贯长虹,砥砺峥嵘!

供稿:党委宣传部

文:刘晓倩、高珑铱

摄影:张艺缤

责任编辑:静静