我校教师沈媛,应俄罗斯圣彼得堡音乐学院邀请,于11月7日参加第十三届管风琴音乐节并于彼尔姆爱乐音乐厅演奏管风琴独奏音乐会。该音乐节长期以来由圣彼得堡音乐学院组织与策划,联合全俄罗斯多个城市与著名音乐厅共同完成这一管风琴音乐盛事,现已成为俄罗斯最具国际影响力的管风琴国际音乐节。

圣彼得堡音乐学院

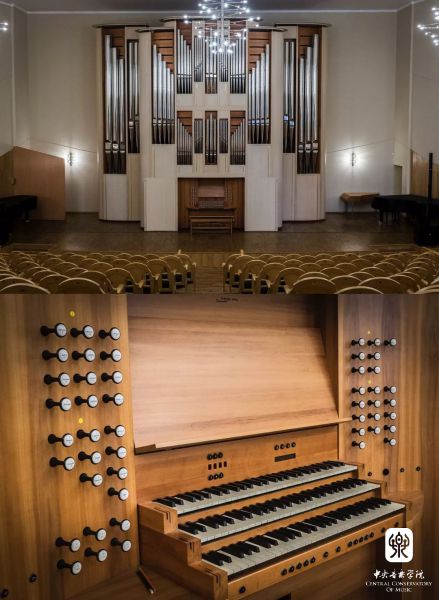

彼尔姆爱乐音乐厅

沈媛管风琴独奏音乐会演奏现场

音乐会当天,彼尔姆爱乐音乐厅座无虚席。为这场音乐会,沈媛老师准备了从巴赫至近现代的管风琴经典曲目。同时,为展现管风琴与中国民族音乐的完美融合,沈媛邀请我校唢呐专业硕士生、BOB获奖者姚博文(硕士导师:石海彬教授)合作演出了秦文琛副院长创作的著名唢呐协奏曲——《唤凤》。

将管风琴与民族音乐相融合,是沈媛近期管风琴演奏多样性探索研究的一部分,灵感来自于她博士论文中的研究:诸多欧洲与日本音乐学家认为管风琴起源于中国民族乐器“笙”,经过游牧民族带入欧洲并在当地发展为一种键盘乐器。元朝中统年间经阿拉伯地区进贡,管风琴进入中国。中国人对此乐器感到既熟悉又陌生,将其命名为“兴隆笙”,并进行了乐律改制使其可以在宫廷音乐中与民族乐器合奏使用。在与唢呐专业的石海彬教授深入的研究与多次尝试之后,沈媛将《百鸟朝凤》、《唤凤》两首作品进行了管风琴的编曲。

《唤凤》是秦文琛副院长为唢呐与民族交响乐团而创作的大型协奏曲,其技巧性与音乐性均是对演奏者极高的挑战,为唢呐最具代表性的当代作品之一。在尊重原作并兼顾管风琴乐器特性的基础上,沈媛对民族交响乐团的部分进行了管风琴的改编。管风琴手脚并用演奏多声部的形式,可以出色的完成该乐曲的交响性改编。其中,管风琴的笛管音栓(Flute)可以模仿中国竹笛,合音音栓(Mixture)与笙的发声原理一致。同时,沈媛保留并演奏了部分原作的打击乐声部,以保证乐曲的色彩与完整性。

音乐会取得了空前的成功,为感谢观众热烈的掌声与持续迸发出“Bravo”的欢呼声,沈媛在中场休息前加演返场曲目。音乐会后,沈媛与姚博文再次演奏返场并谢幕三次。音乐会结束时,爱乐音乐厅总监当场宣布,2020年这台德国Glatter-Götz管风琴落成15年庆典音乐会邀请沈媛与姚博文再一次演奏音乐会,观众席再一次爆发出欢呼与热烈的掌声!

音乐会后沈媛接受俄罗斯国家电视台采访

音乐会中沈媛演奏的管风琴为德国Glatter-Götz制造,音色丰富而立体,兼顾德国巴洛克与法国浪漫派交响风格,与音乐厅圆润的混响完美的融合在一起

音乐会节目单

J.S.巴赫:g小调幻想曲与赋格BWV542

F.门德尔松:快板、众赞歌与赋格、

C-M.维多尔:绵延的行板

F.李斯特:圣弗朗索瓦行走在水面之上

中国经典唢呐名曲:百鸟朝凤

让-巴蒂斯特.罗宾:风之循环圈

让-皮埃尔.雷盖:收获喜悦,选自《致和平大师》

秦文琛:唢呐协奏曲《唤凤》(管风琴编曲:沈媛)