沉痛哀悼·深切缅怀

吴祖强同志

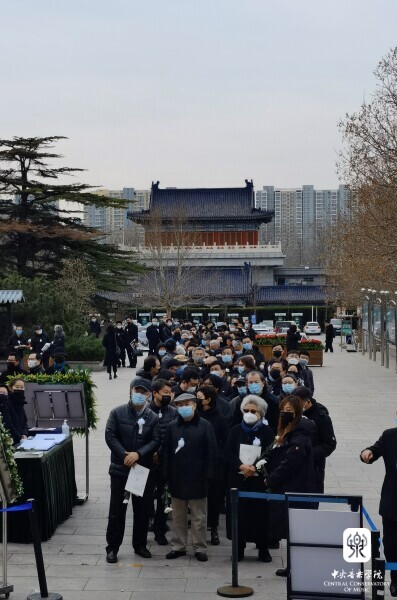

中国共产党优秀党员、中国共产党第十二届中央委员会候补委员,中国人民政治协商会议第七届至十一届全国委员会常务委员,原中国文联党组书记、执行副主席,著名音乐家、中央音乐学院原院长吴祖强同志于2022年3月14日11:34在北大医院病逝,享年95岁。3月22日,吴祖强同志遗体送别仪式在北京八宝山殡仪馆兰厅举行。

吴祖强同志逝世后,党和国家领导同志,中央和国家有关部委、学术界、兄弟学校,吴祖强同志生前亲友、同事、学生以及社会各界人士纷纷打来电话,发来唁电,敬献花圈、挽联,以不同方式对吴祖强同志的去世表示哀悼,对其家属表示慰问。

全国政协办公厅、中央组织部、中央宣传部、中华人民共和国教育部、中华人民共和国文化和旅游部、中国文联党组、中国文学艺术界联合会、中国音乐家协会、教育部体育卫生与艺术教育司、教育部艺术教育委员会、中华人民共和国文化和旅游部艺术司、中华人民共和国文化和旅游部科技教育司、中国交响乐团、中央歌剧院、中央芭蕾舞团、中央音乐学院、上海音乐学院、中国音乐学院、天津音乐学院、人民音乐出版社、中华文化促进会等单位及领导同志通过唁电、敬献花圈、花篮以及现场悼念等形式,表示哀悼与慰问。

中国文联主席铁凝,中国文联党组书记、副主席、书记处书记李屹,副主席、书记处书记俞峰,北京市政协副主席、党组副书记,国家大剧院党组书记、院长王宁,文旅部副部长卢映川等领导同志,文化和旅游部艺术司、科技教育司,中宣部干部局、艺术局等有关同志出席送别仪式。

中央音乐学院党委书记赵旻,校长俞峰,副校长秦文琛,副校长于红梅,党委副书记、纪委书记刘春梅,副校长柯扬,中央音乐学院原党委书记郭淑兰、校长王次炤、党委副书记逄焕磊、副校长刘康华、周海宏等参加送别仪式。

中国文联副主席、中国音乐家协会主席叶小钢,中国音乐家协会分党组书记韩新安,天津音乐学院副院长王宏伟、曹晓青,中国交响乐团党委书记周宇、团长李心草,中央歌剧院副院长幺红,中央芭蕾舞团音乐总监张艺等参加送别仪式。

著名音乐家郭淑珍、李其芳、左因、吴元等参加送别仪式。

著名指挥家小泽征尔,中国音乐家协会名誉主席赵季平,浙江音乐学院院长王瑞,天津茱莉亚学院院长徐昌俊,著名音乐家和艺术家盛礼洪、段平泰、徐振民、曹鹏、储望华、刘诗昆、李双江、潘一鸣、应诗真、李名强、汤沐海、刘虹、杨勇、凌远、金爱平、奚其明、陈其钢、陈怡、周龙、六小龄童、吕嘉、李飚、刘光宇等敬献花圈。

社会各界友好人士及师生、亲友,分别以现场悼念或赠送花圈等形式,对吴祖强教授的逝世表示哀悼。

送别仪式现场

吴祖强同志生平

中国共产党的优秀党员,中国文联原副主席,中央音乐学院原院长,著名音乐家吴祖强同志,因病于2022年3月14日在北京逝世,享年95岁。

吴祖强同志,1927年7月生,江苏武进人(出生于北京)。1949年3月加入中国共产党并参加革命工作。1947年至1952年先后在南京国立音乐学院理论作曲系、天津中央音乐学院作曲系学习,后留校任教。1953年至1958年在苏联莫斯科柴科夫斯基音乐学院理论作曲系学习。1958年至1986年先后任中央音乐学院作曲系助教、讲师,中央乐团创作组组长,中央音乐学院临时领导小组副组长、副院长、院长,文化部党组成员。1986年至1989年任中国文联党组书记(副部长级待遇),中央音乐学院院长,中国音乐家协会副主席,中国文联执行副主席。1989年至1996年任中国文联执行副主席,中国音乐家协会副主席,中央音乐学院教授、博士生导师。1996年至2001年任中国文联副主席。2019年9月离休。

吴祖强同志是中国共产党第十二届中央委员会候补委员,中国人民政治协商会议第七届至十一届全国委员会常务委员。曾兼任国际音乐理事会执行委员,国家教委艺术委员会委员,欧美同学会及留苏分会副会长,中国人民对外友好协会理事,中国交响乐团顾问,中国国家大剧院艺术委员会主任。荣获第六届中国音乐金钟奖“终身成就奖”。

吴祖强同志一生致力于党的文艺事业。在中国文联工作期间,负责筹备中国文联第五次全国代表大会,在采风创作、展演评奖、队伍建设等方面做了大量工作,为推动新形势下文艺繁荣、加强社会主义精神文明建设作出了贡献。先后参与举办七次全国性的音乐作品评奖,推出了一大批思想与艺术质量优秀的新作品,参与举办众多以青少年为主的全国性音乐表演比赛,选派年轻音乐表演人才参加国际音乐比赛,在音乐创作与表演、加强与国际音乐界文化交流、促进海峡两岸音乐界联系等方面做了有意义的工作。

吴祖强同志一生致力于党的音乐教育事业,为党和国家培养了大量优秀创作人才。在中央音乐学院工作期间,团结带领全校师生员工开拓创新、务实工作,为学校的建设和发展接续奋斗,为学校形成人才辈出、创作繁荣、演出活跃、学术成果丰硕的良好局面,拓展对外文化交流,提升我国艺术教育国际影响力作出突出贡献,为学校建设对外开放的一流音乐学府奠定了坚实基础。

吴祖强同志一生致力于中国当代音乐创作和理论研究工作。其创作或参与创作的舞剧《鱼美人》、芭蕾舞剧《红色娘子军》、琵琶协奏曲《草原小姐妹》、弦乐合奏《二泉映月》等多部音乐代表作曾先后获选国庆十周年和十五周年献礼作品、二十世纪华人音乐经典作品等。编著的《曲式与作品分析》荣获国家教委全国高等学校优秀教材奖。

吴祖强同志的一生,是为共产主义事业和我国音乐创作、教育、研究事业拼搏奋斗的一生,是为中国高等教育事业和中央音乐学院建设与发展无私奉献的一生。他的逝世,是中央音乐学院和我国音乐界、教育界的一大损失。我们要学习他为国育才的崇高风范、夙夜在公的敬业精神、甘于奉献的可贵品格,化悲痛为力量,更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,高举中国特色社会主义伟大旗帜,全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,不忘初心、牢记使命,为全面建设社会主义现代化国家、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

吴祖强同志安息吧!

霞晖万里绘长空——深情怀念吴祖强先生

中央音乐学院作曲系这些日子收到了许多吴先生生前的朋友、同事、学生发来的珍贵合影和情真意切的缅怀之词, 大家追忆与吴先生一起的金色时光,吴先生的微笑永远在我们的心中。

杜鸣心(著名作曲家)

祖強先生!我的挚友!我永远不会忘记,我们一起创作了《鱼美人》和《红色娘子军》。

你为中国的音乐创作付出了心血年华,为中国的音乐教育事业奉献了一生!

永远怀念你!

杜鸣心

2022年3月17日于北京

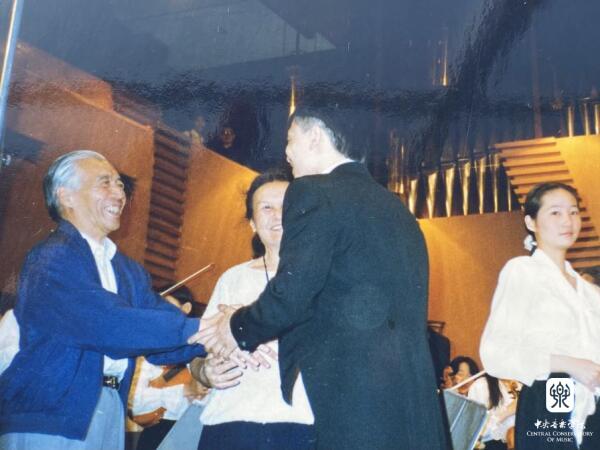

2012年在中国交响乐团“龙声华韵”音乐会

吴祖强与杜鸣心

左一为李德伦、左二为郭淑珍,中间为罗马尼亚指挥德夫林和吴祖强,右一为杜鸣心,右二为严良堃

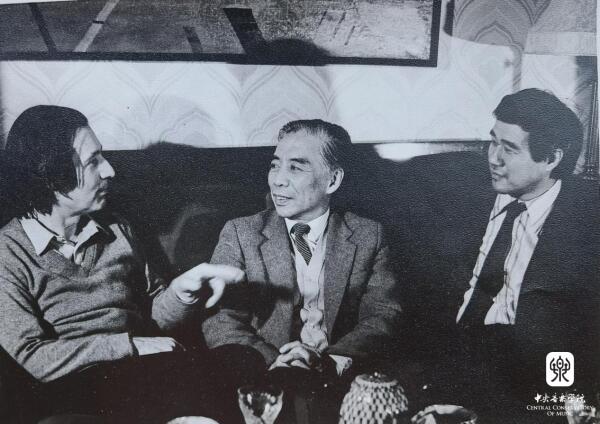

1987年11月在俄罗斯作曲家施尼特凯(左一)家中作客,作曲家左贞观(右一)陪同

小泽征尔(世界著名指挥家)

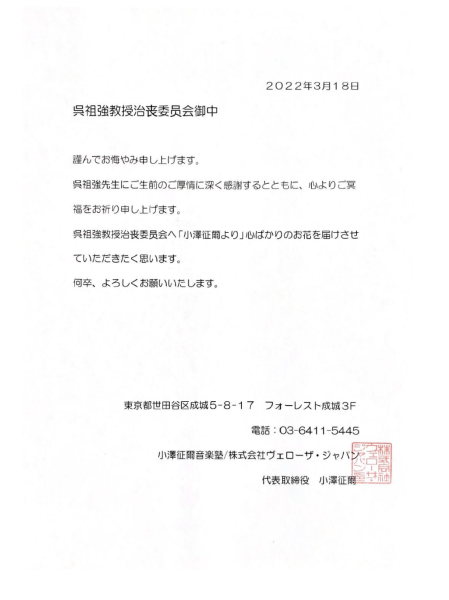

吴祖强教授治丧委员会,

惊悉吴祖强先生辞世,我表示沉痛哀悼! 承蒙吴先生生前厚谊谨致谢忱,并为先生祈祷冥福! 我希望通过吴祖强教授治丧委员会,向吴祖强先生敬献花圈。 请多多关照!

小泽征尔音乐塾/株式会社 VEROZA Japan

董事长 小泽征尔

地址:东京都世田谷区成城 5-8-17 FOREST3F

电话:03-6411-5445

(于立新女士译)

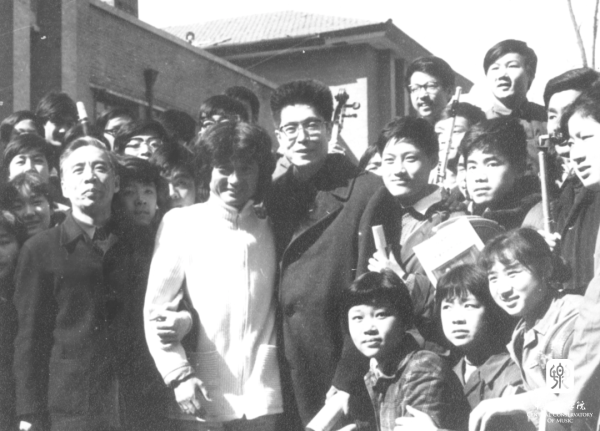

1980年,小泽征尔与美国波士顿乐团先后在北京和美国演奏由吴祖强、王燕樵和刘德海共同创作的琵琶协奏曲《草原英雄小姐妹》,二人因此结下深厚友谊。

1979年小泽征尔到中央音乐学院访问

郑小瑛(著名指挥家)

沉痛悼念我国卓越的音乐家吴祖强教授!

您不仅给国人留下了许多脍炙人口的音乐作品,在国家遭遇文化浩劫、百废待兴时,您勇挑重担,重建了中央音乐学院,为祖国培养了一批音乐界的顶梁柱。

您参与了中国交响乐基金会的创建,倡议并推动了我国国家大剧院的成功建设。您还成功地在北京举办了国际音乐理事会,将世界的目光引向了正在蓬勃奋进的中国。而且,您慧眼识珠,大力支持青年作曲家的优秀作品,为中国音乐文化事业的建设和推动国际交流做出了重要的贡献。

您曾不辞辛劳来到厦门,与福建省的音乐家们一起聆听并肯定了当时还没有成为您的博士研究生的刘湲作曲的大型交响诗篇《土楼回响》,才给了我们信心,将这部作品送去参赛“金钟奖”。也是在您的大力斡旋下,这部作品才有机会申报参赛,最后获得了2001年首届中国音乐“金钟奖” 的唯一金奖!

我们这个年轻的、中国第一个“公助民办”的交响乐团才能够把这部中国乐坛的大型杰作带到了12个国家去成功演出了77场!从没有听到过交响乐的我国基层县市,到世界音乐人都向往的柏林爱乐大厅、旧金山戴维斯交响乐大厅,到柴可夫斯基音乐学院大厅和马林斯基剧院音乐厅,再到悉尼市政厅和新加坡滨海音乐厅等,《土楼回响》的演出让西方主流社会的听众欣赏到了这株移植在中国土地上又灿烂开放的奇花。您,是这部中国交响音乐得以成功传播的伯乐!

我们会永远铭记您为中国音乐事业做出的重大贡献。

永远怀念您!

祝您安息!

郑小瑛

2022.3.17

储望华(著名音乐家)

中央音乐学院:

惊悉吴祖强教授不幸病逝,噩耗传来我的心中无比悲痛。吴祖强教授是中国当代最杰出优秀的作曲家之一,创作了很多将会流芳后世的作品。他是我的老院长,对于我这个普通的教师,常年关爱和帮助指导,帮我修改钢琴版《二泉映月》,多次出席聆听我的作品音乐会,并撰文评论鼓励,又为我《钢琴曲选》撰写“序言”,这一切对于我来说是多么大的推动和鼓励啊!吴祖强教授的离世是中国文艺界的重大损失,我们失去了一位睿智大度儒雅正气的好领导。

谨向郑丽琴教授和吴迎教授致以最诚挚的慰问,愿节哀保重。

吴祖强教授千古!

储望华

2022年3月14日

于澳大利亚墨尔本

刘康华(中央音乐学院作曲系教授)

沉痛哀悼吴祖强先生!先生的音容笑貌时时浮现眼前,先生的谆谆教诲牢牢记于心间!我有幸在先生任院长期间(上世纪80年代)被指派前往前苏联莫斯科音乐学院学习,临行前吴院长指示我:不仅要学好现代和声,还要了解传统和声教学的新发展,这是基础,中苏音乐教育交流中断20多年了。简短的一席话如醍醐灌顶,令我顿悟传统与现代、基础与演进、根基与发展之关系。我意识到要克服自己在改革开放后片面的、急于求新的浮躁心理,要稳定下来,踏实下来,全面认识和学习这门作曲技术理论的基本学科,力争学成归国后为学校教学与学科建设尽力!每每想起这件事,都充满了对吴院长的敬意与感激之情!

吴先生永远活在我们的心里!

1997年香港回归前夕与吴先生一起参加香港的音乐活动。右边是香港著名歌唱家、校友费明仪女士。

李吉提(中央音乐学院作曲系教授)

回忆吴祖强院长二三事

1. 我读过的第一本作品分析教科书,就是吴祖强先生写的。后来在中国台湾出版,他还送给了我一本。

2. 我本来最大的兴趣从事作曲工作,留在学校教作品分析,曾心有不甘,找当时任中国歌剧院院长的乔羽协商调动。后,乔羽说,调令批下来了,要我去跟院里说。为此我找了吴院长。他说:如果你再年青十岁,我就支持你去歌剧院。但现在你已经三十好几了,再等歌剧院把文革后的烂摊子拾起来,有了好演员,好乐队,好剧本…你等不起。而且,你上有老,下有小,两个孩子都在学校幼儿园,搞创作要经常下乡体验生活,你也顾不上家…而咱们学院已经开学,你也开课了,又守着姚锦新那么好的老师愿意指导帮助你,我建议你就别动了——我觉得吴院长的分析是有道理的,也因而改变了我后来的专业取向,为此,我要感谢吴院长。

3. 在偶然的机会,我从段平泰先生处得知,文革时他与夫人都要下乡,孩子没地方寄托。特别因为夫人当时还有个“右派”的政治帽子戴在头上,也不便请人帮忙。不想吴祖强先生提出把孩子放到他家去,好歹他在样板团搞作曲,不下乡——这件事也给我不小的触动,我觉得吴祖强先生的为人也很难得。

4. 刚打倒“四人帮”时,大家欢天喜地,校园大喇叭里播放着新凤霞唱的《刘巧儿》。迎面碰到了吴祖强先生,我脱口而出:我什么地方戏都喜欢,唯独受不了这评剧,实在是太贫了。我发现他面色有几分尴尬,好像是以为我在故意为难他(其实我真的不知道新凤霞是他的嫂子),回答我说:任何一种艺术如果能够存在,那总会有它存在的价值——这件事给我留下的印象很深,倒不是担心自己得罪了院长,而是懂得了尊重和学习自己并不了解的艺术品种。对我后来能够比较全面的学习民族音乐也产生了潜移默化的影响。

第一排从左起 李吉提、段平泰、杜鸣心、吴祖强、苏夏、王震亚

第二排从左起郝维亚、秦文琛、罗新民、叶小纲、郭文景、唐建平、贾国平、李滨扬

叶小钢(中央音乐学院作曲系教授)

2002年,上海,第一届中国当代音乐论坛(北京现代音乐节前身)在上海大剧院举行。吴祖强先生特地赶到上海来祝贺。

图为叶小钢为吴先生整理话筒

郭文景(中央音乐学院作曲系教授)

缅怀我的主考官

1977年,恢复高考,我坐了十几个小时的火车,在报名的最后一刻赶到中央音乐学院成都考区报名处,说:我报考中央音乐学院。工作人员说:单位介绍信呢?我呆住了,我没有!我不知道报名还要单位介绍信!这时,中央音乐学院成都考区主考官吴祖强来了,他说:先让他报名,介绍信可以以后再补上。

然后,我考上了中央音乐学院。

吴先生的决定表现出高超的领导管理水平:既不失原则,又灵活变通,很有智慧。

我不止一次读到考生因忘带准考证被无情挡在考场外的新闻,事情结果总是任由孩子和家长在考场外崩溃。这时,我除了特别难过之外,总要想起吴祖强先生。他要是在场,一定会说:先让他进去考试,准考证可以以后补上。他绝不会眼睁睁看着一个孩子被耽误一年的生命。

尊敬的吴祖强先生千古!

谭盾(著名作曲家)

永远的《鱼美人》,永远的《红色娘子军》,永远的《草原英雄小姐妹》,永远的《二泉映月》....我们永远的恩师-吴院长千古!

陈其钢(著名作曲家)

作曲家陈其钢先生也发来了1983年他们班的毕业音乐会照片。

1983年,中央音乐学院作曲系毕业音乐会。前排左起周龙、鲍晋书、陈怡、陈其钢、周勤如。

出席音乐会的有(从左至右)杜鸣心、赵行道、黄飞立、桑桐、郭乃安、吴祖强、罗忠镕、江定仙、姚关荣、吕骥、黎英海、苏夏、王震亚、方堃、张肖虎等音乐界领导和前辈。

1999年4月23日陈其钢先生的《逝去的时光》在中国首演,在北京音乐厅与吴祖强夫妇

唐建平(中央音乐学院作曲系教授)

怀念敬爱的吴祖强先生!高山仰止!在职攻读作曲博士学位时,曾有一个学期因苏夏老师去德国,由吴老师代课,获得的指教终生受益。后来在做作曲教研室和作曲系主任时也是经常获得吴老师的关心和帮助。记得在年近70岁前后,身为中国文联负责人的吴老师一直以普通作曲教师身份回作曲系,参加作曲教研室的教学活动。印象最为深刻的是每年作曲本科招生。作曲判卷子的工作很不轻松,要从中午一点一直持续到深夜。吴老师一丝不苟,非常仔细认真的审读考生们的考卷,偶尔会有些简明扼要的点评,跟着大家一样一直工作到深夜。作为青年教师第一次参加这个工作,心里即忐忑不安又十分期待和激动。有幸近距离与吴老师这样偶像级的大师在一起工作,获得言传身教,就是珍贵的学习和上课的机遇,获益良多。那个时期也格外的学习和研究吴老师的音乐作品。特别喜欢由前苏联出版的,吴先生作曲的弦乐四重奏,从研读中学习到很多。我们国家的音乐创作发展正是有了吴先生等一大批前辈奠定了基础。我们作曲教研室也有幸有了吴先生这样一些学识卓越,兢兢业业奉献一生才华的前辈而杰出。在吴先生带领下2001年,中央音乐学院作曲教学荣获得高等教育国家级教学成果一等奖。

张千一(著名作曲家)

我有幸和吴先生在全国政协相遇十五年,他是我十分敬重的长辈。

2007年全国政协十届五次会议吴祖强先生与张千一合影

张艺(指挥家)

1995年6月2号,我的毕业音乐会,指挥少交,吴祖强老师上台祝贺,吴老师对于年轻音乐家的关怀真是令人尊敬和鼓舞。当时我仅仅是一名普通的大学指挥系本科毕业生,他还给我的节目单热情题字。他做到了是学院每一个人的院长,也是学院毕业后每一个毕业生心目中永远的院长 。

1995年6月2号 吴祖强、郑小瑛与指挥家张艺

高为杰(中国音乐学院作曲系教授)

2007年6月,上海钢琴作品创作比赛。记得评审最后一天,正是吴祖强先生80大寿生日,大家恭贺他生日快乐。那时吴先生身体非常健朗,思想敏锐,完全不像耄耋老人。想不到几年后竟得了阿尔茨海默症!现在终于摆脱疾病的痛苦,可以在天国安息!

2007年6月上海钢琴作品创作比赛评委合影

吴灵芬(中国音乐学院指挥系教授)

扭转我艺术轨迹的“领路人”

吴祖强先生于我而言,亦师亦友,亦是鼓励、支持我从事合唱指挥事业的“领路人”。 我在中央音乐学院读书时,吴祖强先生是我的恩师。平时没有一点架子,但在教学上却非常严格、严谨,有独到的教学思路与教学方法。 1986年,我去苏联公派进修歌剧与交响乐指挥,临行前吴祖强先生给了两点学习方法上的建议:一是他觉得我当时已经是老师,在苏联留学有限的时间里,可以把时间多用在听国内没有的课和艺术实践上。另一个是让我一定要天天听音乐会,听歌剧;不仅听演出,还要注意散场时,挤进观众人群中去听观众的议论,通过观众的议论了解他们对于演出的评论,苏联观众的品位很高,听他们的评论是一种很好的学习。这两点建议,让我受益匪浅,收获很多。 我从事合唱指挥事业,更是离不开吴祖强先生的支持与鼓励。当时我在学习歌剧指挥的同时,偶尔听到了从未听到过的世界一流的合唱演唱,才知道当时柴院的指挥系叫“合唱指挥系”,(乐队指挥属管弦系)我立即打电话请示吴院长,希望到指挥系去学习合唱指挥。吴先生特别高兴。他说原本就希望我能够从事合唱指挥事业,担心我也认为合唱指挥比乐队指挥“低一等”。他说一所没有合唱指挥专业的音乐学院是不完整的,而对于一部歌剧的演出,更是离不开优秀的合唱指挥。他鼓励我从事合唱指挥事业,当然我从交响乐、歌剧指挥专业转为合唱指挥专业,学习的时间需要延长,他叮嘱我花一点时间去深入了解一下苏联的合唱教育体系,介绍我去到莫斯科的男童合唱学校观摩,并告诉我延期期间需要经费的话,他可以用学校的“院长经费”帮助我完成学习。支持我完成了在苏联的留学,可以说没有当时吴院长的鼓励,就没有我今天所成就的事业。

吴祖强先生艺术上严谨,生活中却十分的豁达。经历了那么多人生风雨,有时我也会为某些不公平事物发牢骚,但他却对我说,“只要你还能坐在钢琴边上搞音乐,就什么都别计较了”。而这句话,一直都在鼓励着我。 作为领导,吴先生是我见到的少有的不喊口号,化繁入简,认真践行实践,至诚且有风骨的领导。而他作为国家大剧院艺术委员会的主任,对于国家大剧院的建设、运营更是付出了许多心血,功不可没! 吴祖强先生离开了我们,令我心痛至极。而吴先生对于音乐的忠诚,对于艺术的专注,对于音乐教育事业的高瞻远瞩都值得我们学习和传承。

吴霜(中央音乐学院校友、吴祖强侄女)

想念我的六叔吴祖强

在我的眼里,六叔一直是男神一般的存在,也是我音乐上的第一位引路人。

上周六,三月十二日,我正在给一个学生上课,接到堂弟吴迎的电话,说他因事不能外出,要我去一下北大医院住院部去为六叔的医疗手续签个字,因为一直住院的六叔需要做核磁检查,需要输血,而这些都要家属签字。于是,我下午去了北大医院,在病房住院部通向核磁共振室的走廊上,我见到了六叔。

我已经四五年没见过六叔了。他患病之后住进医院,到今年已经是第五个春节了。六叔仰面躺在移动病床上,盖着白色棉被,头发是剃光的,嘴上戴上了口罩。我走近几步,看到了那张熟悉的面孔。他的原来是浓浓的眉毛有些花白,原来十分有神的眼睛已经是闭着的,皮肤十分细腻白皙,没有一般老人的粗糙,应该是长期住院所致。医生、护工、护士还有我,扶着他的病床推进核磁共振室,我问那个年轻女医生,他是醒着的吗?她低头看了一下病床上的六叔,说,哎!睁开眼睛了。我看过去,六叔的眼睛睁开了。我叫了一声,六叔!六叔目光清澈,望向前方。医生小声对我说,他应该是没有意识的了。我“哦”了一声,看到他们把病床对准了那个庞大的核磁共振仪的入口。

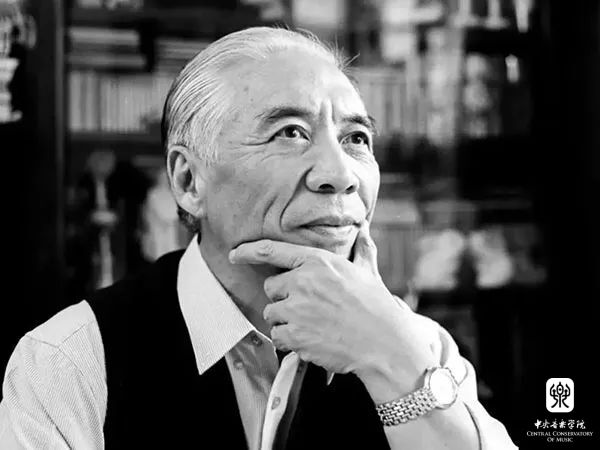

吴祖强

在我的眼里,六叔一直是男神一般的存在。很小的时候,在北京我家的四合院里,小时候的我总会看见他和娇小的六婶带着堂弟吴迎一起从月亮门那儿走进来,他们是来看望祖母的。进门必先到西屋祖母的房间去问好。然后,六叔六婶会和祖母一起坐着,爸爸妈妈会从北房过来,他们一起聊天讲话,而我和堂弟在院子里开玩儿,玩儿得不亦乐乎。年轻时的六叔是那种相貌俊逸的男生,吴家人个子都不高,六叔也不例外。但是吴家男生都很俊秀飘逸,弥补了个头的缺憾,然后都是娶了美女。

吴祖强与哥哥吴祖光合影 作者供图

那时候我正在妈妈的安排下每周跟着一个武功师傅练习戏曲毯子功,妈妈希望我将来可以接她的班成为一个戏曲演员。那时候的六叔对于我后来的事业前景不可能有什么想法,他所做的是全力培养我的堂弟吴迎学习钢琴,将来做个音乐家。我在妈妈的熏陶下全身心沁润着中国戏曲的精髓,堂弟天天在练习钢琴的同时亲近着各位西洋音乐家的传世作品。我和堂弟遇到一起就玩闹在一起,回到各人的家中就是跑在不同路上的两架小单车。

只是随着时间的流动,我的兴趣开始发生了转移,我喜欢唱歌,唱我听到的每一首歌,大大多于我唱戏的频率。而六叔敏锐的眼睛捕捉到了我的变化。在我十六岁的时候,有一天六叔对我妈妈说:我看小双的嗓子很好,让她去学唱歌吧。就是这样,我成了歌唱家郭淑珍老师的一个小白丁学生。记得郭老师对我妈妈说,吴霜是一张白纸,白纸上好画画。所以,六叔是我音乐上的第一位引路人。

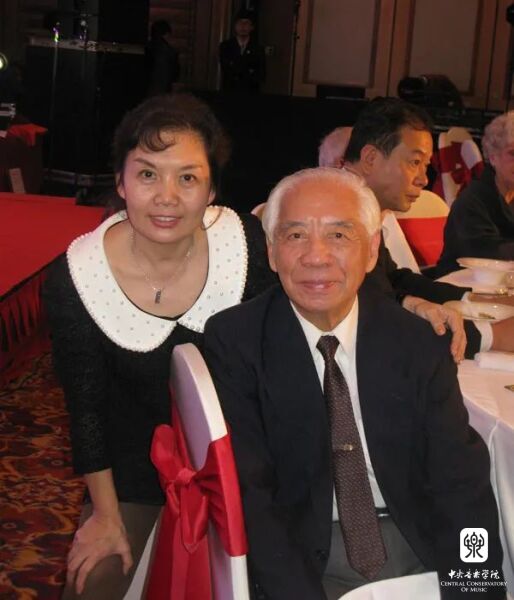

图片本文作者吴霜与吴祖强合影 作者供图

我跟着郭淑珍老师学习了多年歌唱技术,后来考入中央音乐学院,再后来留学美国印第安纳音乐学院,唱歌剧、开音乐会,大胆改变风格,把中国戏曲的许多表演方法融入在西洋歌唱中,六叔一直在关注我。我后来的演唱时不时被有些业内人士批评为离经叛道不尊重传统,但是对新事物持接纳态度的六叔总会给予我鼓励和支持,在这一点上,郭老师和六叔是我最坚实的后盾。

在我赴美学习的许多年中,六叔从中央音乐学院作曲系教授到副院长、院长,后来在中国文联任党组书记,同时依然兼任着音乐学院的职务。这是他长时间考虑的结果。一九四九年前,六叔还在大学里的时候就已经加入了中国共产党,那时还是地下党组织。他不仅仅是一位音乐家,还是一位资深的老党员,后来上级希望他担任中国文联的职务其实是很自然的事,但是六叔深厚的音乐造诣是他一生痴恋的根基,让他从心爱的音乐事业完全转行到行政领导岗位去,是他不能想象的,所以他向上级表达了完成中央任命的同时依然不离开音乐学院的职责的意愿,得到了上级的批准。一个人同时担当两种重要职责,可以想见工作量会有多大。在六叔五十至七十多岁的那段时间里,他一定是夜以继日地满负荷工作着的,那样的繁忙或许注定了他的身体会在晚年出现问题。

本文作者吴霜与吴祖强合影 作者供图

20世纪90年代的时候,六叔曾经因为脑供血不足出现过头晕心悸的情况,他有时还会带着心脏监控的仪器。有一次他在看病之后带着仪器来到我家里看我爸爸,他们兄弟俩相谈甚欢,开心得很。我爸爸说,你好像工作比较累吧?六叔还笑着说,没办法啊。再后来,我们发现六叔的记忆力开始下降,他自己也注意到了这点。我记得有一次请他参加一个活动,他不止一次地问我地点和时间,最后还用笔记在台历上,他说,不记下来不行,我会忘的。慢慢这种情况逐年加重,频率变得高起来,这就是阿尔茨海默症。但是除此以外,六叔的体质一直都还不错。

吴祖强先生参加中国交响乐世纪回眸——开幕音乐会

可是有时参加活动他会突然失去方向感,让司机都找不到他。六叔开始吃一些医生给他开的帮助记忆的药物,现代医学逐渐提高的治疗方法在尽量维持着六叔的大脑能力。

六叔从2017年3月开始住院,到今年五年了。住院后的六叔慢慢就不接待探访者了。吴迎说,不用去看了,他心里记得你们的。

三月十四日上午十二点刚过,我接到吴迎的微信通知,六叔于十四日11:34分去世。

人家说,人在弥留时脑中会闪现出一连串的过往镜头,对自己的一生有一个迅速追忆。不知六叔也会是这样的吗?我记得最后见到他时他清澈的目光,他似乎看见了我。亲爱的六叔,我会永远想念你的。

(文章转载自“夜光杯”微信公众号)

吴祖强先生与刘德海先生

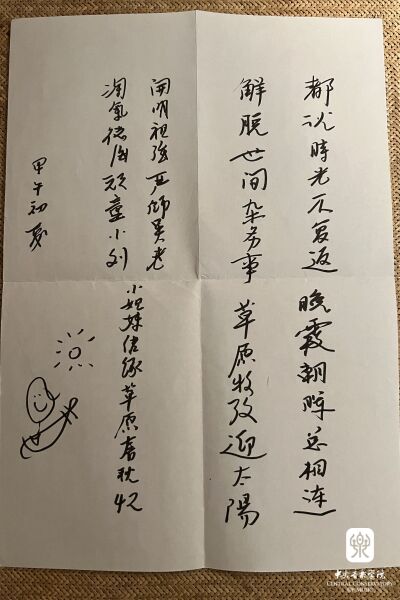

2017年首届国家艺术基金,中国民乐国际网《中国民乐经典大系》项目,琵琶演奏家赵聪女士采访刘德海、吴祖强两位老师。刘先生为吴先生赋诗画一首 “都说时光不复返,晚霞朝晖总相连。解脱世间杂务事,草原牧歌迎太阳。开明祖强严师吴老,淘气德海顽童小刘。小姐妹结缘草原春秋42”。

刘德海先生写给吴先生的诗(由中央民族乐团团长赵聪女士收藏)

赵聪采访吴祖强先生和已故琵琶大师刘德海。1972年吴祖强、王燕樵、刘德海共同创作琵琶协奏曲《草原英雄小姐妹》。这是吴祖强先生与刘德海先生的最后一次见面。

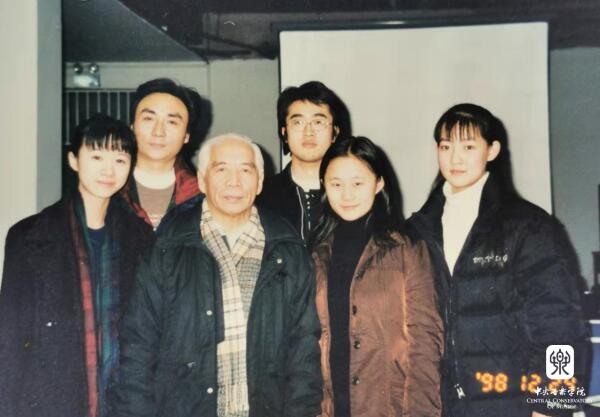

吴祖强先生与中央音乐学院音乐学系 和作曲系学生在一起

1998年吴先生参加中央音乐学院学生社团文学社举办的活动时大家的合影

1998年吴先生担任中央音乐学院作曲系第一届炎黄杯作曲比赛评委

让我们深切缅怀吴祖强先生!

让我们永远记住吴先生的这段话:

肩负着创造我国社会主义音乐艺术任务的作曲家们,主动地从炽热的生活中吸取各种营养以培育自己高尚的情操,丰富个人的感情园地,并在创作活动中能够始终与人民同呼吸,这既是避免作品陷入苍白、冷漠,不能引起听者共鸣和激动的困境的保证,也是每个为社会主义音乐事业而努力的我国作曲家的职责。

——吴祖强

社会各界唁电请点击此处查看

(版权所有,未经许可,请勿转载)