编者按:今年是中央音乐学院音工团调离学校70周年,谨以此文向“音工团”团员们表示敬意,同时也希望师生们不要忘记在“央音”历史上,还有这么一个特殊群体。此文曾发表于《中央音乐学院学报》2010年第4期,此处略有删改。

中央音乐学院音工团虽然成立时间较短,却有着辉煌的历史。由于该团于上世纪50年代初期即整体调离学校,因此这部短暂而辉煌的“团史”,已经鲜为人知。

一、“音工团”的成立与调离

新中国成立后,来自国统区、解放区的多所音乐教育机构在天津合并组建中央音乐学院。建校之初,在首任党委书记兼副院长吕骥的建议下,学校不仅设立学习部、研究部,还成立了音乐工作团(简称“音工团”),初步形成教学、科研、演出实践三位一体的专业音乐教育体系。

音工团成立于1949年11月15日,人员主要由三部分组成:东北鲁迅艺术学院音乐工作团(约40人),华北大学(现中国人民大学)文艺学院音乐系和文工团的部分师生、团员,上海、香港中华音乐院部分师生。同时,也吸收了社会上的一些优秀文艺人才,并根据演出和实践活动的具体需要,吸纳一些学校的青年教师和毕业生。该团最初在天津河东区大王庄十一经路中央音乐学院西楼办公,后来为方便学习和工作,搬迁至绍兴道的一个单门独院。

1951年6月,文化部召开全国文工团工作会议,进一步加强文艺表演团体的正规性、专业性,并对全国的文工团按专业逐步进行调整。根据文化部的指示,1952年12月音工团与中央戏剧学院舞蹈团、中央青年文工团部分人员合并,成立文化部艺术局直属的“中央歌舞团”(即“中国交响乐团”“中央歌舞团”“中央民族乐团”的前身)。该团由周巍峙任团长,李凌、戴爱莲任副团长。中央音乐学院一大批毕业生和即将毕业的少年班同学,亦全部并入该团。

二、“音工团”的建制与人员组成

虽然成立时间不长,但“音工团”的机构设置一直进行着调整和改变,人员流动较为频繁。该团主要由创作组、乐队(管弦乐和民乐)、歌队(合唱队)和舞蹈组构成,其间还曾成立说唱组和指挥组。此外,亦设有秘书室、教育科、演出广播科、音乐运动科、总务股、学委会等行政部门。1950年6月学校补行成立典礼时,“音工团”共有132人,至1952年调离前,达到163人(据该团1952年6月薪金名册)。

该团首任团长由李焕之担任,1951年3月其离任后,由原教务处副主任李凌接任。张鲁、潘奇等先后担任副团长。其中创作组人员有李焕之、张文纲(曾任组长)、许文(曾任副组长)、叶洛(曾任副组长)、刘铁山、瞿希贤、管桦、郑律成、李群、金帆、罗忠镕、左江等;指挥组人员有严良堃、任策等;歌队人员主要有孟于(曾任队长)、陈良(曾任副队长)、沈瑞奉(曾任副队长)、王福增、刘淑芳、蔡尔和、张式敏、高茵、马瑞图等,人数最多时超过60人;乐队(西洋管弦和民乐)人员主要有章鸣(曾任队长)、陈子信(曾任副队长)、吴竟(曾任副队长)、谌亚选、杨洁明、朱永宁、关也维、刘仲秋等,人数最多时有近60人;舞蹈组主要有王克芬(曾任组长)、曹津、马奔等,最多时近十人(不包括音工团调离前夕才并入的中央戏剧学院舞蹈团成员);说唱组有常少文(曾任组长)、良小楼(曾任组长)、白凤岩、高金贵等,最多时有十余人。从这份名单可以看出,音工团汇聚了一批当时国内最优秀的音乐创作、表演人才,其中尤以创作组实力最强。

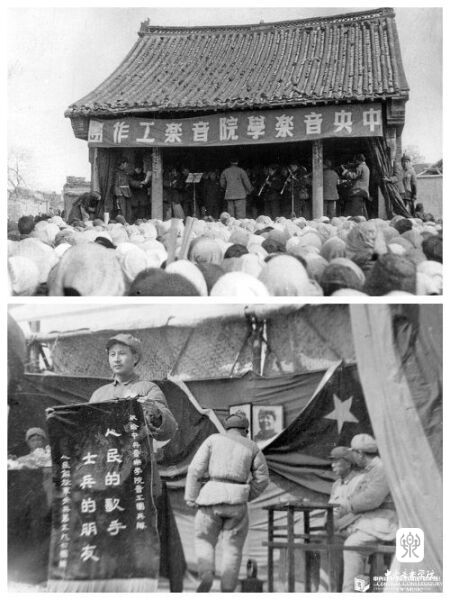

音工团首任团长、著名作曲家李焕之

1950年寒假,李凌(第二排左二)带领音工团赴河北保定农村演出

三、“音工团”成立三年来的演出、创作活动

在专业音乐学院附设音乐工作团,其用意主要在于加强理论与实践的结合,面向工农兵及广大群众开展音乐工作(创作、表演和辅导),并在艺术实践和实际工作中培养出更多的青年音乐干部。中央音乐学院音工团继承和发扬老解放区文艺工作团的优良传统,成立三年来,开展了多种形式的演出、慰问、培训等文艺宣传和音乐普及活动,深受人民群众欢迎,在社会上产生了广泛影响。另一方面,“音工团”还注意对年轻团员的培养,让他们边学习(接受专业的培训和辅导)边实践,在学中干,在干中学,不断提高理论水平和业务能力。

音工团的历史大致可以分为三个阶段:初期建设、发展壮大和成熟转型时期。

第一个阶段为建团初期阶段(1949年11月至1950年3月)。成立之初,各专业的人员情况还不是很整齐,部分人员的专业不对口,也有一些人不适合所从事的这项事业,因此需要进行人员的调整和完善。另外,无论是合唱队还是乐队,队员们都来自四面八方,相互之间需要一个磨合过程。

建团伊始,虽然只能排演一些较小规模的音乐节目(特别是乐队部分),但音工团的演出活动依然频繁、活跃。他们在天津市委、第一文化宫、耀华学校、天津棉纺二厂、恒大烟厂等地,为基层单位演出,并举办各种培训班进行音乐辅导。同时,他们还参与了许多社会上的节日庆典和公益性的演出活动,并在电台录制教歌节目。他们的演出形式多样,内容丰富,十分接地气,深受群众喜爱。在演出活动中,他们还积极推出创作组成员自己创作的新作品,如招司作词、瞿希贤作曲的《全世界人民心一条》(1951年在第三届世界青年联欢节上获得二等奖),即由音工团首唱而后迅速传遍全国。

音工团在公园里为群众演唱

《进步日报》1951年9月16日第四版报道:《全世界人民心一条》(瞿希贤作曲)与《歌唱祖国》(王莘作曲),被文化部列为国庆节两首必唱歌曲

1951年8月10日《进步日报》,对瞿希贤创作歌曲《全世界人民心一条》在第三届世界青年联欢节比赛中获得二等奖的报道

1950年1月至3月,音工团138人分成工、农、兵三队,分赴唐山的厂矿、保定的农村和驻扎在汉沽港的解放军部队,开展为期三个月的采风、学习和演出创作活动。每到一处,他们都深入生活,与当地群众同吃同住同劳动,创作新作品为民众演出,深入开展音乐普及工作。同时,他们也虚心向民间艺人学习,搜集整理民间音乐。他们搜集的50多首民歌,后来被收入由学校研究部整理、出版的《河北民间歌曲选》。音工团还从当地农民的吹歌会中,挑选多位民间艺人(如唢呐演奏家刘仲秋、管笙演奏家刘泉水、笙演奏家宋长治等),充实到民乐小组。

音工团深入农村、部队等基层单位演出

音工团发展的第二阶段是1950年4月至1951年3月。这时各类业务人员相继来团,规模不断扩大。同时,为了适应日益提高的专业要求,团里也开展了一系列专业技能培训,邀请学校教师为团员们开设声乐、视唱练耳、钢琴、和声、音乐史、指挥等各种专业课程。这种集中的、速成的专业学习,使团员们的业务水平和音乐修养在较短时间内有了较大提高。

这一阶段音工团的艺术实践活动主要有两项,一是1950年7月的暑期巡演,另一个是1951年春开展的音乐列车活动。1950年7月音工团参加了学校组织的暑期演出团,赴开封、济南、西安、太原等地巡回演出,并在上述地点及保定、新乡等地,与当地文教部门共同举办音乐干部补习班,学员达700多人。暑期演出团规模庞大(韩里任团长),其中有著名歌唱家喻宜萱教授、由声乐系学生组成的近60人的合唱队(严良堃指挥)、以原国立音乐院常州少年班学生为主的近70人的管弦乐队(黄源澧指挥)。音工团的节目有孟于的独唱和刘仲秋的唢呐独奏等。与此同时,还有部分团员、干部,与从学校各系抽调的同学一道,参加“中央西南民族访问团”,深入云南、贵州、西康等边远地区,进行慰问演出和少数民族音乐舞蹈的调查搜集工作。

1950年,音工团团员孟于(左1)等人参加学校组织的暑期演出团

1950年夏,音工团团员赵锋(第一排右1)参加中央西南民族访问团时,与访问团文艺组成员一起看望“人民音乐家”聂耳的母亲和哥哥

1951年春,音工团与中国铁路全国委员会联合举办音乐列车巡演活动,沿铁路线在5个省的15个城市为铁路职工和广大群众演出。第一阶段的演出路线为:天津、北京、张家口、大同、呼和浩特(归绥)。第二阶段为:天津、北京、唐山、保定、石家庄、新乡、郑州、开封、徐州、济南、青岛。铁道部特为演出队挂了五节车厢:一节软卧、三节硬卧、一节餐厅和一节闷罐车(装道具)。每到一站,音工团都要首先走访列车机务段,了解该机务段的先进人物和事迹,然后根据这些内容创编歌曲,为铁路职工演唱。由于唱的都是工人们身边发生的事情,因此深受大家的欢迎。音工团演出的节目,有独奏、独唱,也有合奏、合唱等。他们不仅演唱反映铁路职工革命斗争的《平汉路小唱》(贺敬之词,张鲁曲,孟于演唱)等歌曲,也为当地群众奉献了《骑兵进行曲》《鲁斯兰与柳德米拉》等西洋管弦乐曲。

上,1951年3月11日《青岛日报》对此项活动的报道

下,“音乐列车”每到一站,都受到当地群众的热烈欢迎

音工团发展的第三个阶段是1951年4月至1952年年底。此时该团更加正规和成熟。1951年春夏之交,国家开始为全国文工团的转型进行布局(由综合性转向专业性)。同年年底,音工团搬迁到北京(西四王府仓53号)。搬到北京后,音工团又补充了一批业务骨干,如著名京韵大鼓演员良小楼等,也包括1951年参加世界青年联欢节的中国青年文工团部分成员。此外,原中央戏剧学院舞蹈团(如资华筠、蒋祖慧、赵青、崔美善等)也曾一度并入中央音乐学院音工团。这些人事上的调整,一是为了当时演出实践的需要,同时也是在为后来成立的中央歌舞团做准备。1952年8月,在音工团内部宣布成立中央歌舞团。12月中央歌舞团对外正式宣布成立。至此,中央音乐学院音工团完成她的历史使命,接受了新的任务,开始了新的征程。该团除一小部分团员留在学校从事其他工作外,大多数都并入新成立的中央歌舞团(还有一些人调到其他文艺单位或转行)。

在最后这个阶段,音工团书写了她最辉煌的历史篇章——赴朝鲜慰问志愿军,参加第三届世界青年联欢节和治淮工程。

1951年4月,音工团选派张鲁、孟于、刘淑芳、丁乐、蔡尔和、韩金枝、马瑞图、张树楠、赵新、边宝驹、刘瑞瀛、周亚夫、杨洁明、施辰良、王定乾等15位同志,参加第一届中国人民赴朝鲜慰问团总团文工团,赴朝鲜慰问演出。他们冒着枪林弹雨,在敌人的眼皮底下,用音乐慰问中朝军队和朝鲜人民,鼓舞我方士气。在前线,他们既演唱《慰问志愿军小唱》(管桦、洛黎词,张鲁曲)《王大妈要和平》(放平、张鲁作词,张文纲作曲)、歌剧《白毛女》中的《北风吹》等中国歌曲,也用朝鲜语演唱《朝鲜人民军军歌》《金日成将军之歌》等朝鲜人民家喻户晓的朝鲜歌曲。歌声中经常夹杂着飞机的轰鸣声和炮弹的轰炸声,但他们毫无畏惧(此届赴朝鲜慰问的中国文工团员中有4人不幸牺牲),圆满完成慰问演出任务。回国后,他们又参加了廖承志团长倡议并组织的慰问团宣讲团(张鲁、孟于因调到中国青年文工团参加第三届世界青年联欢节,未参加),赴西南地区开展宣讲和慰问演出活动,时间长达三个多月。

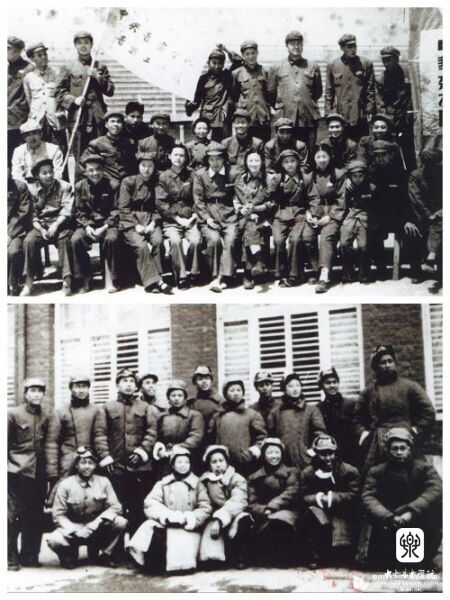

1951年,音工团参加第一届中国人民赴朝鲜慰问团

上,音工团赴朝前集体合影

下,慰问团总团文工团部分团员在安东准备赴朝前合影

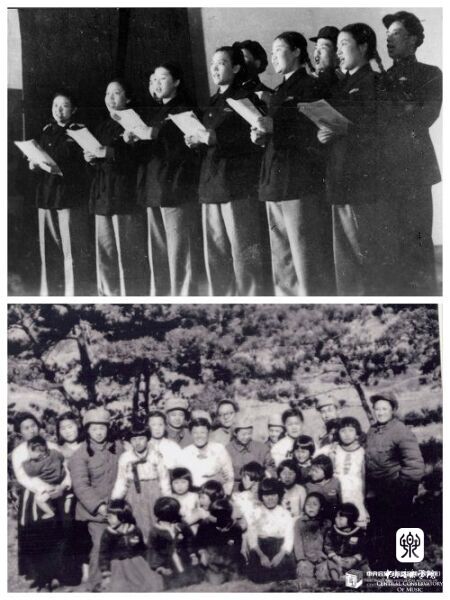

1951年,音工团参加第一届中国人民赴朝鲜慰问团

上,在朝鲜人民军总部为金日成演唱《金日成将军之歌》

下,在朝鲜前线与当地群众合影

1952年2月至7月,我校师生组成三个治淮文艺工作队,分赴苏北、皖北和河南三地参加治淮工程。按照学校的要求,音工团参加了由马思聪院长带队的赴安徽佛子岭水库的治淮劳动和慰问演出。在工地上,他们与民工们一起劳动,一起生活,创作组的瞿希贤、李群、左江、王健芸等除了参加劳动,还利用休息时间搜集民歌,创作反映劳动生活的作品。组歌《千里淮河歌声响》响彻在治淮工地上。

音工团在佛子岭水库与民工总队全体干部合影

四、“音工团”的历史作用和意义

一段特殊的历史机缘,让“音工团”这样一个产生于革命战争年代,运用歌唱、舞蹈、演剧等多种艺术形式开展革命宣传活动的综合性演出团体,落户中央音乐学院。三年来,该团积极开展演出、创作和音乐普及工作,在当时产生了广泛而重要的社会影响。另一方面,该团团员们从老解放区带来的许多优秀品质,也深深教育、感染了学校师生。

音工团虽然离开中央音乐学院已有70载,但团员们为人民服务的思想意识和虚心好学的进取精神,依然对现在的年轻师生具有教育意义。如今,我们重新翻开这段尘封了70多年的历史,是为了表达对“音工团”团员们的敬意——在中央音乐学院的历史上,也有他们浓墨重彩的一笔。

文:宋学军

校对、排版:李梅

文中图片版权归中央音乐学院档案馆(校史馆)所有,未经同意,禁止商用、转载。