中央音乐学院于1949年伴随新中国的成立而诞生。但建校伊始,尚不具备对外招收新生的条件,只有组建单位之一、南京国立音乐院,因天津新校舍尚未修缮完成,暂缓北迁,按原教学制度在宁进行了招生(录取24名专科部新生)。

1950年,虽然教育部举办了中央人民政府成立后的第一次全国高考,但是由于名额编制所限,学校的本科各系及少年班均未招收新生,只是为解决“迫切要求提高音乐理论和技术水平的”①在职干部的学习问题,于当年秋季进行了普通科②的招生(从西北、华北两个行政区招收55名从未受过正式音乐教育,而又具有5年以上音乐工作经历的在职干部)。

直到1951年秋,中央音乐学院才第一次招收本科及少年班新生。

一、学校申请单独组织招生获批

教育部在1950年第一次有组织有计划地举办全国高考时曾规定:由各大行政区分别在适当地点定期举行全部或局部的联合或统一招生,并允许各校自行招生。③

1951年4月12日,学校收到教育部拟于4月15日召开有关联合招生会议的通知。通知要求,如学校拟参加联合招生,即请教务长(或副教务长)届时出席;如不拟参加,需在会前通知教育部。④

虽然从未举办过本科及少年班招生,但1950年秋季的那次普通科招生,还是给学校积累了一些工作经验,其中一条是:“本院因性质特殊,不便与他校合并招生,也不可能委托他校代办。”⑤因此,时任教务处副主任刘恒之⑥在来文上签批:“因本院情况与一般大学不同,许多课目为个别考试,故不拟参加。”⑦

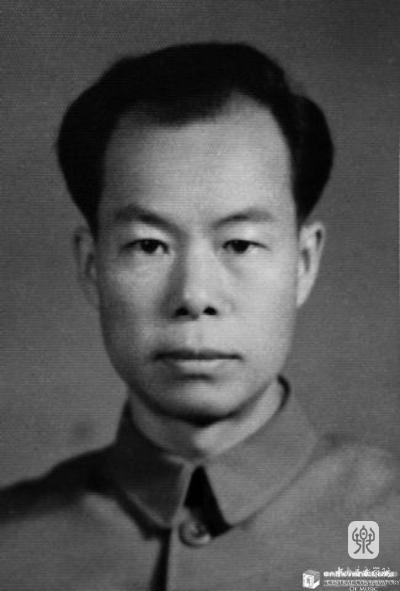

时任教务处副主任刘恒之

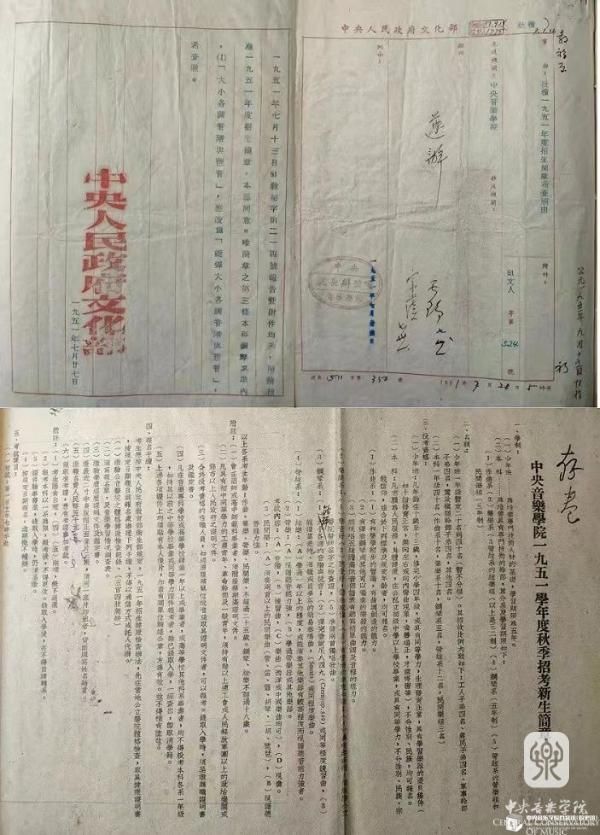

5月3日,学校收到文化部(现文化和旅游部)转发的教育部有关1951年招考新生的通知,其中附有教育部于4月24日发出的《关于高等学校一九五一年暑期招考新生的规定》。该规定基本沿用了1950年的招生规定,只作了几点补充和变动。其中指出:“为进一步改正各校自行招生所产生的混乱状态,减少人力、物力及时间上的浪费,各大行政区教育部(文教部)可根据各该地区的具体情况,分别在适当地点,争取实行全部或局部高等学校统一或联合招生,此项招生应于七月十五日至十七日举行考试,发榜日期不得迟于八月十日。如统一或联合招生有困难时,得斟酌情形,允许各校单独招生。”文化部将此通知同时发给音乐、美术、戏剧学院(即今日之中央音乐学院、中央美术学院、中央戏剧学院),意在请上述三校,遵照教育部的招生规定办理。⑧

5月8日学校在递交文化部的报告中提出:“关于联合招生一事,本院情况与一般大学不同,许多课目为个别考试,参加联合招生颇有困难,业已报告教育部在案。至于今年暑期招生,本院是否应与戏剧、美术两院在钧部领导下统一办理?拟应单独办理,尚请早赐裁决批示……”,⑨6月8日,学校接到文化部通知:“……你院今年暑期招生可单独办理,不须与戏剧、美术两学院联合举行……”

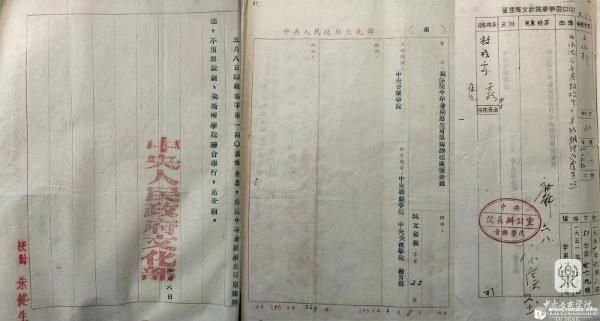

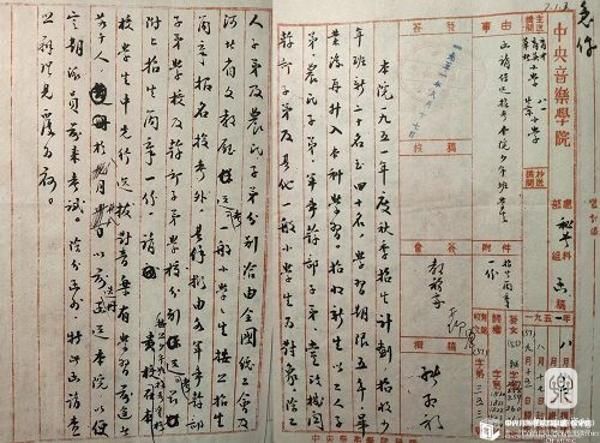

文化部关于同意中央音乐学院1951年暑期招生可单独办理的函

(档号:1951-教学教务类-9)

二、本科招生:“为培养具有专门技术的干部”

1951年7月11日,学校将秋季招生简章呈报文化部,数日后(7月27日)获批准。

文化部对中央音乐学院呈报的1951年秋季招生简章的批复及个别修改(档号:1951-教学教务类-9)

当年招收本科生是“为培养具有专门技术的干部”。包括作曲系、声乐系、管弦系的弦乐组(以上为三二学制),钢琴系(五年制),管弦系的管乐组和民间乐组(三年制)。招生名额为40人,其中作曲系10名,声乐系10名,钢琴系5名,管弦系弦乐、管乐组12名,管弦系民间乐组3名。

简章规定:凡志愿为人民服务,身体健康,在公私立初级中学以上学校毕业,或具有同等学力,不分性别、民族、宗教信仰,并合于下列标准及规定年龄者(作曲、声乐、管乐、民间乐的年龄不超过25岁,钢琴、弦乐不超过18岁),均可报名。

各系(专业)的投考资格如下:

作曲系:有和声学初步的智识,有曲调创造的能力。有弹奏钢琴或其他可以独奏的乐器的能力。能视唱五线谱高低音部谱表,有听写简单曲调及音程的能力。

声乐系:声音好;听觉好,节奏感强;有普通的乐理知识;鼻喉无疾病,需缴验公立医院医师签字之检查证;准备两首独唱歌曲。

钢琴系:能弹大小各调的音阶及琶音;弹完车尔尼849或同等程度的练习曲;能弹莫扎特、海顿或贝多芬的简易奏鸣曲,(Sonata)或同程度乐曲。

管弦系弦乐专业:学过一年以上的程度,或能演奏其他乐器有较高程度而视谱听音能力强者。管乐专业:视谱听音能力强,学过管乐器或其他乐器。以上两专业考试内容包括:音阶、练习曲、乐曲(西洋或中国乐曲均可)和视奏。

管弦系民间乐专业:演奏两首以上的民间乐曲(管、笛、箫、胡琴、二胡、琵琶),视谱听音能力强。

本科考区共有三个:东北区、西北区和华北区,其中东北区考试地点在沈阳,华北区考试地点在天津(报送文化部的简章中未述及西北区考试地点)。

1951年学校共招录40名本科生。其中作曲系有辛沪光、美丽其格、姜夔、吴式锴等12人,声乐系有陈瑜、陈尚文等8人,钢琴系有赵屏国、凌远等8人,管弦系有杨国雄、聂靖宇(民间乐)等12人。(据1990年版中央音乐学院《校友录》)

三、少年班招生:“为培养专业技术人才的基础”

中央音乐学院少年班的前身,是1945年成立于重庆青木关、抗战胜利后搬迁到江苏常州的国立音乐院幼年班。1950年4月,常州幼年班抵津并入中央音乐学院后,因学生年龄已有增长,故改称少年班(1957年在此基础上成立中央音乐学院附中)。

1951年,也是中央音乐学院少年班的首次招生。其目的是“为培养专业技术人才的基础”。学习期限为五年。凡年龄在10岁至13岁,修完小学四年级,或具有同等学力,生理发育正常,具有学习乐器的优良条件(如十指发育正常,无向左右或向内弯曲现象,嘴唇端正,牙齿齐密等),不分性别⑩、民族等,均可报名。

少年班当年拟招20到40人(暂不分组),招收比例大致为:工人子弟、农民子弟、军事干部子弟、党政机关干部子弟各4名,其他4名。为此,学校采取了多种报名形式,除工人子弟、农民子弟分别由全国总工会及河北省文教厅送考,军事干部子弟、党政机关干部子弟分别由相关学校送考外,一般小学学生可按照招生简章报名投考。

第一次正式组织面向社会的招生考试,学校尚缺乏经验和生源,工作中遇到了一些周折。其中之一就是对干部子弟小学的分布情况不甚了解,无法向这些学校发送函件。为此,曾派(7月17日)教务处韩宗和老师(后任该处处长)到教育部了解华北地区干部子弟小学的分布情况。但当时的教育部对此尚无精确统计,只列出了在京几所干部子弟小学供参考。8月17日,依据教育部提供的名单,学校给育才小学、育英小学、华北小学、八一小学、北京小学去函,请各校根据招生简章规定的报考资格,在本校选拔“对音乐有学习前途”的学生报名参考。学校还于10月23日给天津市纺织工会发函,拟续招工人子弟5名。

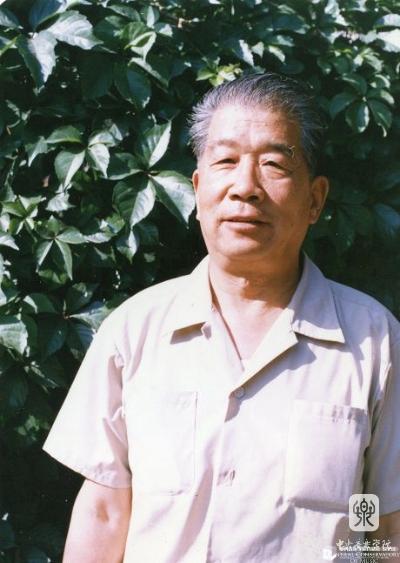

时为教务处工作人员的韩宗和老师(后曾任该处处长)

中央音乐学院请育才、育英、华北、北京、八一小学推送学生投考少年班的函(档号:1951-教学教务类-9)

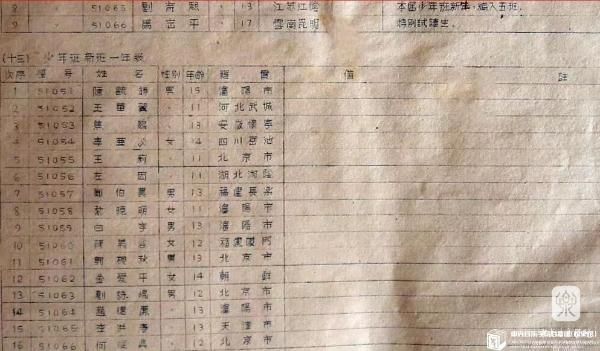

经过各方积极努力,少年班在北京、天津、东北、西北地区招录了刘诗昆、郑伯农、何复兴、赵德廉、左因、白宇、金爱平、刘育熙、陈毓铸等18名学生(其中两名同学因文化课和试读原因被分在“老少年五班”)。

1951年招收的第一届少年班新生名单

(“附中”校办提供)

1951级少年班16位同学合影留念

(另有2人被分在老少年五班)

细细品读一张张泛黄的历史档案,不禁为70多年前“央音”的开拓者和建设者们赞赏有加。他们的办学思路之清晰,行政决策之果断,工作开展之有序,都是后辈们学习的榜样。同时,笔者也为当时的文化部、教育部领导实事求是、严谨高效的工作作风,深感敬佩。正是由于获批单独组织招生,学校才能揽天下英才以育之。而“央音”1951级本科和少年班学生,大都已成为新中国音乐事业的栋梁之材。

无论是当年的单独招生,还是今日的专业课校考,都是出于对专业音乐教育特殊性的认知和尊重。史海钩沉,是为我们更好地展望前路。在2024年招生工作即将启幕之际,回溯中央音乐学院第一次本科及少年班招生的历史足迹,意义特殊而重要。

注释:

①普通科成立于1950年4月,旨在为社会主义音乐事业培养急需的音乐干部。后曾改为音乐干部专修科、音乐干部训练班等名称,修业年限也从一年,延长至一年半、三年。从1950年至1965年,相继有王莘、王昆、沈亚威、曹火星、刘炽、郑秋枫、杜利、严金萱、生茂、方堃等150多名音乐干部来校进修,他们中的大多数后来成为各文艺单位的业务骨干和主要领导。

②学校呈报文化部、教育部的《中央音乐学院1950年学年度暑期招生工作汇报》,中央音乐学院档案1950-教学教务类-16。

③《关于高等学校一九五〇年暑期招考新生的规定》(1950年5月26日),载《中华人民共和国教育大事记(1949-1982)》,教育科学出版社1983年版,第18页。

④《教育部有关联合招生会议的通知》,中央音乐学院档案1951-教学教务类-9。

⑤同②

⑥刘恒之教授后曾担任中央音乐学院民乐系副主任,1957年10月与刘畅标、高士杰、屠冶九、徐韵梅等人一起,支援西安音乐学院(时为西安音乐专科学校)建设,并曾任该院院长兼党委书记。

⑦学校报送教育部《不拟参加联合招生的报告》,中央音乐学院档案1951-教学教务类-9。

⑧文化部转教育部函“高等学校一九五一年暑期招考新生的规定及招生总结”,中央音乐学院档案1951-教学教务类-9。

⑨学校报送文化部《为本院暑期招生是否与戏剧、美术两学院统一办理,拟单独招生》的报告,中央音乐学院档案1951-教学教务类-9。

⑩国立音乐院幼年班只招收男生。

本文为原创内容,文章及图片版权归中央音乐学院档案馆(校史馆)所有,未经同意,禁止商用、转载。

供稿:档案馆(校史馆)

文:宋学军、李梅

编辑:黄晓畅

责任编辑:刘露蓉