一枝独秀不是春,百花齐放春满园

——访第十四届中国音乐金钟奖二胡比赛 第一名章海玥及其指导教师于红梅

编者按:由中国文联、中国音协主办,成都市人民政府承办的第十四届中国音乐金钟奖于10月25日闭幕。中央音乐学院再创佳绩,二胡组1人,小提琴组4人,声乐(美声)组2人,共7位在校生荣获金钟奖!我们看到的是赛场上的闪光瞬间,但荣耀背后,更是用汗水和坚韧书写的动人篇章。让我们走进获奖者,走进荣耀幕后,聆听他们的故事,倾听他们的心声。

2023年10月,由中央音乐学院选送、师从于红梅攻读二胡博士的章海玥荣获第十四届中国音乐金钟奖二胡比赛第一名!成功并非一蹴而就,而是漫长又曲折的道路,一路走来,发生了哪些令人难忘的故事?又是什么样的精神力量在不断激励着她奋斗前行?我们分别采访了章海玥和她的指导教师于红梅,接下来,就跟随我们的脚步,走进她们的故事。听章海玥讲述梦想征程,听于红梅讲述铸魂育人。

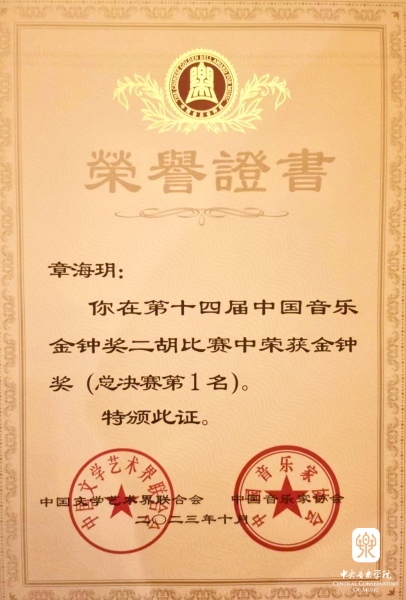

章海玥获奖证书

在不计得失中勇攀艺术高峰

这是章海玥第三次参加金钟奖,当问及相对于前两次比赛心境上的不同时,海玥笑着回答:“越来越紧张了”。如果说,第一次参赛是一种懵懂的体验,第二次是一种技能的提升,那么三战金钟就是一种超越自我的全力以赴。

备战的这半年,对于章海玥来说,是一份经历,更是一种成长。在导师于红梅的指导下,她不断地打破自己,重塑自己,循环往复中,考验了心性,磨练了意志。而想赢的信念,带来的是勇于拼搏的精神,更是强大的压力。“比赛前,我身上的担子非常重,心理压力比较大,于老师在练琴之外,通过她的方式引导我,经过不断地调整,带着我从紧张、焦虑的情绪中走了出来。”

章海玥心态上的变化,作为导师的于红梅一清二楚,她在赛前殷殷嘱托:

“最终呈现在舞台上的是一种良好的心态。越是面对这样的大赛,越要做到心静气定,心平气和地去参赛,心无旁骛地去演奏。对于艺术,我们要创造辉煌,但不去计较得失,如此心态,才能呈现出最美的意象瞬间。”

正因如此,章海玥在舞台上更多考虑的是如何用弓弦拉奏出生动、立体、鲜活的音乐;如何将细腻、深沉、丰富的情感展现给观众。沉浸音乐、不计得失,从而创造辉煌。于红梅表示,“他们都做到了,而且比我想象得还要好。”

在一体化教学中展现综合实力

攀登高峰从来不是一个人的征程,荣誉背后,是默默付出的每一个人;闪光瞬间,是全校凝聚力与向心力的集中展现。出征前,他们为选手们做好备战保障;比赛中,他们为选手们默默加油;比赛后,他们与选手们探讨经验、复盘总结……他们,是指导教师,是伴奏老师,他们是全校的凝心聚力,是选手们在台前发光发热背后的英雄!也正是有了这些人日日夜夜的辛苦付出,才成就了舞台上每一个高光时刻。

作为导师的于红梅,之于章海玥更像是一个引路人,海玥提及导师,表现出的是深深地感激,她说:“于老师制定了一个曲目练习规划,能够让我更加清晰、有目标地练习。备战的半年时间,每天都在体会、琢磨、研究,不放过每一个音,每一个乐句。”

备战的过程,是一个不断调整、重新建构的过程,经历了这个“艰难而痛苦”的历程,才能在艺术之路上挑战自我、挖掘自我、超越自我。

“我觉得,人才的培养是全过程、多方面、多层次的。海玥今天的成功不单单是指导教师的教导,凝聚的是一代又一代老师们的辛勤培育,是系里给予的良好支撑和有利条件,是学校对每一位参赛选手的重视与关心,是中央音乐学院一体化教学呈现出的最好的教学成果。” 在谈及章海玥对导师的感激之情时,于红梅如是说道。

章海玥自小学四年级起,便就读于中央音乐学院,从附小到博士阶段分别师从朱江波教授、刘长福教授、于红梅教授,十几年的成长经历,凝聚的是三位二胡艺术家的培养,“这也正是中央音乐学院“大学-附中”一体化办学的最好实践成效。打破大学与附中的壁垒,实现‘大中小’贯通培养、全程育人。正是学校全方位的多措并举,才造就如此多的学生在国内外舞台上一次次的集体冲锋!”于红梅说道。

的确,成功从不是一个人的单打独斗,冲锋背后凝聚的是中央音乐学院的集体力量。学生们在舞台上呈现出的综合水平,不仅仅体现在演奏技术上,更是他们人格、品德,乃至艺术境界的涵养锤炼。于红梅说道,“不论是章海玥、李仓枭,还是其他几位入围选手,他们的表现都展现了中央音乐学院的教学水准,无论是与乐队配合的默契,还是曲目选择的丰富性;无论是技术层面的精湛呈现,还是对传统、现代作品审美取向和格调品味方面的理解和诠释,都展示出学校的专业水准和综合实力。”

想要推动二胡艺术发展就要有大量高水平新作品出现,在促进二胡音乐发展的进程中,新作品的广度与厚度决定着演奏家所能达到的高度。新作品要能兼顾现代性、民族性与时代性,既能反映当代审美趣味,把握时代主题,又能以文铸魂,弘扬民族精神。在金钟奖二胡比赛决赛环节中,第二首的自选作品给予了选手更大的自由,也是决赛中的一个亮点。

于红梅谈到,在第十四届金钟奖比赛中,很多首演作品都是由中央音乐学院作曲家创作的。比如半决赛的《塞上弦鸣》是李滨扬的作品,《光明行》是叶小钢的作品,《阿曼尼莎》是王丹红的作品,等等。“在这个舞台上,呈现的不只是中央音乐学院的教学水准、演奏水准,同时还有创作水准。我们充分利用金钟奖的舞台,来呈现中央音乐学院的综合实力。”

于红梅为学生章海玥选择的作品是中央音乐学院教授常平创作的二胡协奏曲《天香》,“这首作品是首届胡琴艺术节的委约作品,是由作曲家常平创作,由我首演的。虽距今已有11年,但不论在技术上还是艺术表达上,仍然是最难的二胡作品之一。非常感谢常平教授,为了这个比赛,将32分钟的二胡协奏曲《天香》重新编配,改编成了8分钟的二胡与钢琴版本。虽然改编过程耗时耗力,调整了十余次,但每一次的变化都将这个作品变得越来越好。”

无论是对新作品的接受力、感知力,还是对曲目的理解力、把控力,都是对选手综合实力的极大考量。谈及这部作品,除了对作曲家常平教授的感激外,章海玥特意讲到了一个细节:

“《天香》中间部分有一句慢板,常老师说,如果将这句诠释好,演奏就成功了!在备赛的过程中,于老师一直在帮助我做调整,探索音乐上更多的可能性,把握每一个细节,让音乐更加打动人心。甚至在决赛候场时,我也还在琢磨这一句。”

通过长时间地摸索、练习、打磨,在导师于红梅首演《天香》的十一年后,章海玥诠释的《天香》在金钟舞台完美奏响,十一年前的诠释,十一年后的传承,弹指间,弦歌不辍,薪火相传,接力的是一部作品,更是以乐化人、以声传情的艺术境界,是艺无止境、攀登高峰的悉心追求。

在弦歌不辍中映射育人初心

教育者,非为已往,非为现在,而专为将来。育人,不仅仅是授知识、教练琴,更是学做人。著名二胡演奏家、教育家,中央音乐学院党委书记,中国民族管弦乐学会胡琴专业委员会会长,在于红梅身上我们可以看到多重身份,但始终不变的是在教育一线上躬耕不辍,在匠心育人中践行初心,也因此成就了一批又一批二胡演奏家,呈现了一场场有温度、有深度、有力度的艺术舞台。闫国威、陈艳、高白、章海玥、王楚婷、王梓同、李仓枭、毕友恒等等一众学生,显现出的是于红梅在二胡教学领域中做出的不凡业绩。就二胡教学而言,从学生到演奏家,再到艺术家的路,传授的是技艺,更是道理。章海玥讲到,“跟随于老师学习的这三年,老师会通过日常生活中的细节点拨我,使我对音乐有了更深刻的理解,思想上也有了新的提升,让我受益匪浅。正是老师的教诲,才让我能够更放松更从容地去面对比赛。做到刻苦练琴、认真做人。”

无一例外的精准技术是于红梅对学生的基本要求;“乐由心生,以乐化人”是二胡演奏艺术水平的重要体现;“平中见奇、和而不同”的艺术境界是于红梅一直贯彻的教育理念。

扎实的基础是一切音乐诠释的根基,“音乐表现很重要,但一切诠释都基于对基本功的把握。”每次上课前,于红梅都需要学生们先行完成一系列工作,视奏和谱面内容的掌握仅仅是第一步,还要了解作品背景、作曲家生平、作品文化语境,以及作品的经典演奏版本等。对于章海玥来说,将娴熟的技巧融于音乐中,但又不受限于某些技术,并不容易,在这条路上,要不断打破自己的框架,推翻自己的想法,才能重新拼凑出满意的篇章,最终摸索出属于自己的那条路。

和实生物,同则不继。“发挥属于每个人的独一无二的艺术特质”是于红梅的教学理念,对于学生,她一贯采取因材施教的方法,充分彰显了“各美其美,美美与共”的艺术追求。平中见奇,和而不同,最重要的是如何最大限度地发挥学生的个性思维和创新能力,这也是于红梅二胡教学理念的重要环节。

“艺术教育培养的特点是,既要尊重传统,也要发挥个性,从心所欲不逾矩,要有心性、有性格、有特色,在从心所欲又从容中道中展现艺术的魅力、人性的光辉。”

“我教你,是为了当有一天我不教你时,你仍然可以演奏得很好。作为我的学生,你的目标是超越我,而不是一直模仿我,还要超越自我,超越时代。”立于潮头,高歌猛进。匠心育人,笃行不殆,才能成就有个性的创新,有温度的演奏,有品德的做人。

桃李不言,下自成蹊。就像于红梅的学生毕友恒在金钟奖比赛结束后所说的:“希望将自己的音乐分享给更多人,希望二胡的声音能够铺洒在祖国大地,希望有机会下到基层,成为光荣的中央音乐学院新时代文艺宣讲师。”朴实的想法,奋进的姿态,脚踏实地的精神面貌,正是于红梅所说的“能堪大任”,也是中央音乐学院学子们对“文艺为民”根本立场的生动践行。

在专业引领中绘就百花齐放

这届二胡比赛获金钟奖名单公布以后,我们可以看到与以往获奖情况的一个重要不同,即五名获奖选手分布全国五大音乐学院(中央音乐学院、中国音乐学院、四川音乐学院、上海音乐学院、武汉音乐学院),金钟奖自第一届到第十三届二胡比赛的舞台上,囊括五大名次的都是中央音乐学院、中国音乐学院和上海音乐学院三大音乐院校,今年是第一次有三大音乐学院之外的选手敲响金钟。这呈现出的既是二胡艺术在中国的全面开花,也是二胡教学高质量发展的落地见效。

“这是我们一直期待的百花争艳、百花齐放。我们追求的始终不是一枝独秀,而是希望能够引领中国音乐以更加昂扬的姿态、更加坚定的步伐向前迈进。”

正是秉持着这样的理念,于红梅在金钟奖比赛中,持续关注着其他院校选手的情况,她说道:“我看到了他们不断的进步,看到了他们实力的提升。”金钟奖的举办也正是为了这样的初衷,它为中国音乐教育和音乐表演提供了一个交流互鉴的广阔平台,培养了一批又一批的优秀音乐人才,全方位地呈现了中国音乐当今的整体姿态。于红梅说道:

“从中央音乐学院的角度来讲,由四川音乐学院选送,获得这届金钟奖第三名的李仓枭是我今年刚毕业的博士研究生。我希望我们培养的学生能够在毕业后像种子一样扎根全国各地,成为助力地方音乐事业高质量发展的中流砥柱,积极践行音乐教育工作者的使命担当,为全国音乐教育事业优质均衡发展做出贡献。”

从“一枝独秀”到“春色满园”,从零星闪烁到整体发力。推动二胡艺术发展,传承弘扬中华优秀传统文化,需要二胡队伍的不断壮大,二胡人才的“百花齐放”,才能繁荣发展文化事业,再铸文化兴盛辉煌。

在赓续传统中谱写当代华章

“夫源远者流长,根深者枝茂”,传承在技更在心。中国民乐只有经过创造性转化、创新性发展,才能得到传承、得以延续。中国民族管弦乐学会胡琴专业委员会会长是于红梅的身份之一,一直以来,她肩负着弘扬中华优秀传统音乐文化的使命担当。如何推进中国民乐向前发展?是每一个民乐工作者必须回答的时代命题,而这并不取决于传统音乐本身,而是取决于民族音乐在当今的实践。章海玥一直努力理解着导师对于这个命题的回答。

“于老师说,世界上没有两片相同的树叶,也没有两个相同的人,所以我们在前人的基础上,要将自己的演奏与当代审美、时代内涵相结合,才能呈现出符合时代特征的好的民族音乐,才能推动中华优秀传统文化继往开来、发扬光大。”

“收百世之阙问,采千载之遗韵。”所谓传统,既有传承,也有创新。于红梅一直要求学生在驾驭演奏技巧和诠释作品功力的基础上,深挖中华优秀传统文化的思想观念、文化内涵、人文精神、道德规范,于红梅讲到:“拉动的不仅仅是琴弦,而是焕发民族音乐在新时代的新生机,是积淀数千年源远流长、博大精深的中华文化。”而这是二胡演奏家自身所要达到的时代高度,也是努力传承中华文化,建设中华民族现代文明的文化使命。

纪录片《第三极》有这样一个情节,年轻僧人跟随老师一起研习,用沙粒绘制色彩斑斓的“坛城”,这一艰辛的过程耗时几个月之久。而如此精美绝伦、耗时费力、入心入画构架出的沙粒世界,却在萨噶达瓦节结束之后,被毫不犹豫地扫掉,僧人们会将细沙装入瓶中,倾倒入河流。一切归于平静。

这是于红梅常常同学生们分享的一则故事。可以辛苦地拿起,也可以轻松地放下;一次次被抹去,因而一次次被建立。于红梅想要传递的正是这样一种平和素净、清微淡远的艺术境界,在至真至诚中沉浸音乐,在追逐理想中扬满风帆,在青春激荡中高歌猛进,在“作之不止”中勇攀高峰。

笔墨芳华,如何绘就美丽的艺术画卷?心无界,境自远。不计得失,创造辉煌!

供稿:党委宣传部

策划:王歆

文:刘晓倩

采访:刘晓倩、高珑铱

视频统筹:邸思木雅

视频录制:陈胡亮

视频剪辑:刘茗

编辑:黄晓畅

责任编辑:刘露蓉