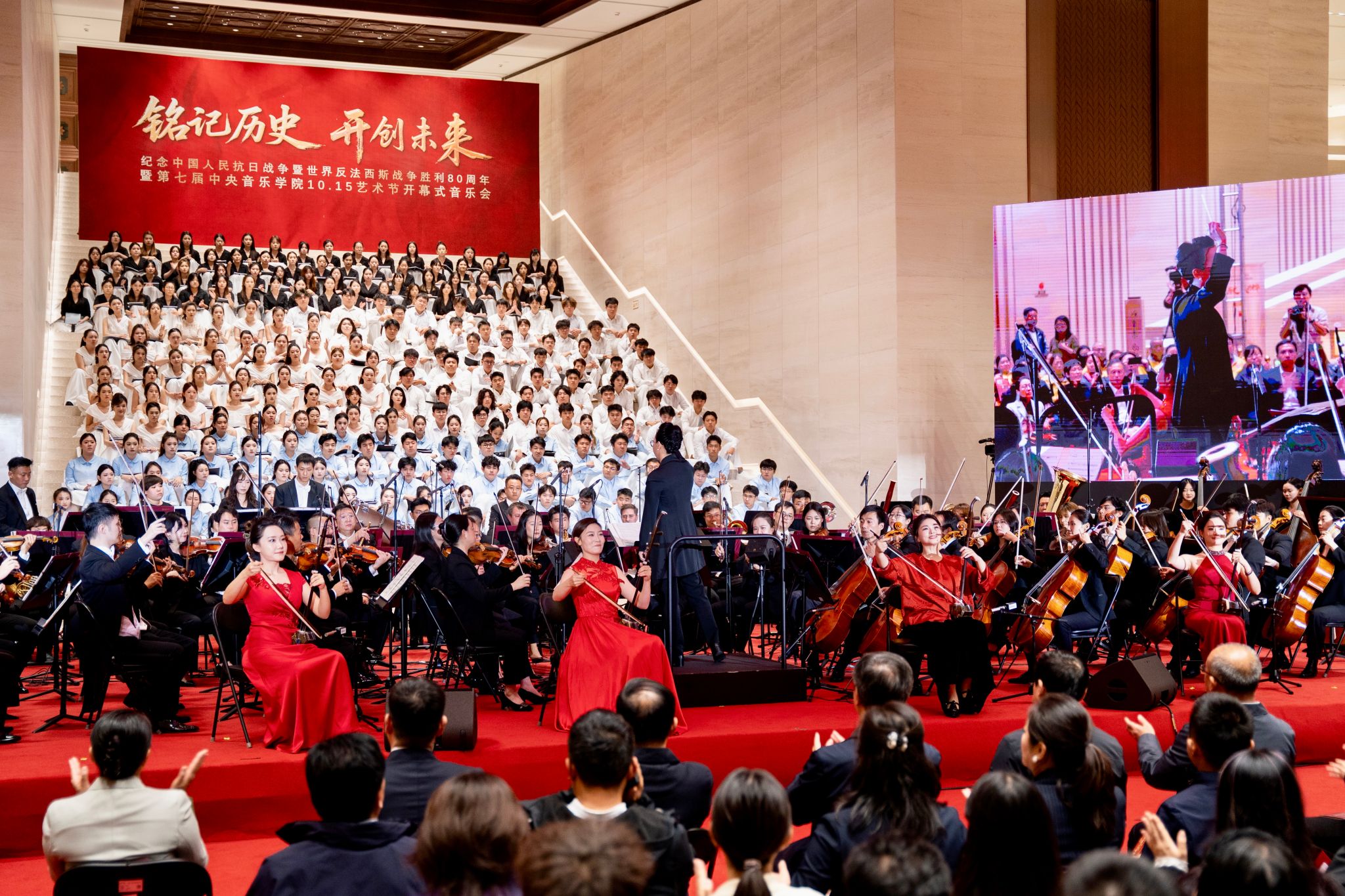

10月15日晚,“铭记历史 开创未来”——第七届中央音乐学院10·15艺术节开幕式音乐会在中国人民抗日战争纪念馆隆重举行。音乐会由教育部体卫艺司、北京市委教育工委、北京市委宣传部、北京市教委指导,由文化和旅游部艺术司、中央音乐学院、中国人民抗日战争纪念馆联合主办。北京市委、北京市教育工委、教育部、文化和旅游部、丰台区委、中国人民抗日战争纪念馆等多个部门相关领导及中央音乐学院党委书记沈国华,中央音乐学院院长于红梅,中央音乐学院党委副书记李众等出席开幕式。

为纪念毛泽东同志在延安文艺座谈会上的讲话,并学习贯彻习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神,中央音乐学院于2019年发起创办了“5·23音乐节”和“10·15艺术节”。第七届中央音乐学院10·15艺术节将于10月15日至11月16日举行,为期一个月,在北京、上海、福建、云南等23个省、自治区、直辖市在内的77个地区联动打造109场文艺盛宴,践行“文艺服务于人民、服务于社会”的宗旨,奏响新时代的音乐华章。

本场音乐会由中央音乐学院指挥系教授,中央音乐学院声歌系党总支书记、中央音乐学院合唱团总监陈冰教授执棒,中央音乐学院交响乐团承担演奏任务,联袂中央音乐学院声乐歌剧系青年合唱团、音乐教育学院学生合唱团及首都高校学生代表组成的联合学生合唱团共同呈现。本次音乐会荣幸邀请到享誉乐坛的歌唱家与演奏家:男高音歌唱家谢天(中央音乐学院声歌系主任、教授)、男中音歌唱家袁晨野(中央音乐学院教授)、女中音歌唱家石琳(中央音乐学院副教授)、琵琶演奏家章红艳(中央音乐学院民乐系主任、教授)、王颖、闫国威、高白、章海玥等优秀青年演奏家。此外,本次音乐会特邀著名朗诵艺术家、国家一级演员瞿弦和,以深沉醇厚的朗诵为引,点染出撼人心魄的戏剧内核,艺术家们珠联璧合,共同打造出一场思想深度与艺术高度并存的艺术盛宴。

当陈冰教授的手臂在空中划出遒劲的弧线,音乐便汇聚在指挥棒尖端。中央音乐学院交响乐团以气势恢宏的音响,在这方承载民族记忆的空间里,开启了跨越时空的音乐史诗。开场曲《义勇军进行曲》如惊雷划破长夜,撼动着天地——小号声部以斩钉截铁的强音刺破寂静,定音鼓模拟着战场的心跳,整个铜管组迸发出金属质感的光芒,仿佛九十年前那声唤醒民族的呐喊在此刻重生。

在《松花江上》悲壮的叙事中,弦乐声部奏出深沉亲切的声音,大提琴和低音提琴则在低音区铺陈出深不见底的悲恸。男高音谢天教授展现出惊人的表现力,他眼含热泪,情感真挚,感人至深。唱至"九一八"的呼号时,整个乐团以悲愤的轰鸣介入,在丰满的音区内交织成极富力量的音效,将音乐推向情感爆发的高潮。

由二胡演奏家、中央音乐学院院长于红梅与作曲家、中央音乐学院校友李尚谦联袂创编的作品《蒙山沂水情》堪称民歌交响化的典范。4位中国音乐金钟奖得主、中央音乐学院青年教师——王颖、闫国威、高白、章海玥用二胡的琴弓拉出婉转的旋律,交响乐队奏出丰富生动的音响,伴着《沂蒙山小调》的旋律,娓娓叙述着“党群同心、军民情深、水乳交融、生死与共”的沂蒙精神。

作为整场演出的压轴,《黄河大合唱》极其考验指挥和乐团的实力与艺术水准。在《黄河船夫曲》中,乐队以弦乐急速的三连音营造惊涛骇浪,低音提琴持续的低音如同河床深处的暗流。《黄河颂》里,圆号声部以温暖醇厚的音色铺陈落日长河的壮美,而《黄河怨》中,双簧管独奏与女中音的唱腔构成令人心碎的对话,竖琴的泛音如同月光下破碎的镜面。

当终章《怒吼吧,黄河》来临,交响乐团在陈冰教授的指挥下奏出的厚重和声如同民族挺起的脊梁。弦乐声部以飞驰的十六分音符卷起音浪的漩涡,铜管奏出具有进行曲特质的号召性主题,在"向着全世界劳动的人民"乐句处,全乐团以最强的力度奏出的强音撼动着整个音乐厅——这用交响乐语汇书写的民族宣言。

曲终时刻,交响乐团与合唱团共同演绎的《歌唱祖国》的余音在纪念馆的穹顶久久盘旋。我们的琴声虽已静止,但那些用音符铸就的历史图景仍在观众湿润的目光中留存。作为这场音乐史诗的筑梦者,我们不仅再现了经典的旋律,更用音乐告慰了历史中的先辈:这盛世,已如您所愿。

撰文/樊室廷

摄影/张艺缤 樊室廷

2025年10月16