2023年12月6日,随着伊朗古榭乐团(Gusheh)在中国工艺美术馆的乐声渐落,为期六天的中央音乐学院“世界音乐周2023”也圆满落下了帷幕。本次世界音乐周由中央音乐学院与中国宋庆龄青少年科技文化交流中心联合主办,中央音乐学院音乐学系、中国宋庆龄青少年科技文化交流中心艺术中心共同承办。作为中央音乐学院世界音乐研究和国际文化交流品牌学术活动,今年的世界音乐周已是第十一届。这一次,在聚焦世界音乐表演及实践的基础之上,世界音乐教学与研究实践以及国际音乐文化交流对于中国广大青少年国际视野及多元文化观的培养成为了“世界音乐周2023”的主题重心。在六天的时间里,来自中国、伊朗、印度、罗马尼亚、沙特阿拉伯、美国、法国、荷兰、希腊、俄罗斯、乌克兰、西班牙、土耳其、叙利亚、加纳、马达加斯加、印度尼西亚、柬埔寨、泰国、越南、缅甸和韩国等国家的艺术家、从事世界音乐教学与研究的专家学者以及中央音乐学院和中国宋庆龄青少年科技文化交流中心艺术中心以及北京语言学院的师生共同合作,呈现了26场讲座及工作坊、7场学术研讨以及7场音乐会。这些精彩纷呈的活动也吸引了来自全国各地的300余名院校师生、专家学者与世界音乐爱好者齐聚北京,共襄盛举。

(点此查看视频。)

CCTV-15音乐频道“世界音乐周2023”长篇报道

正如中央音乐学院副校长秦文琛教授在“世界音乐周2023”开幕式中的致辞所言,本次世界音乐周的主旨意在“以实际行动响应习近平总书记提出的‘音乐跨越国界,文化架起桥梁’的指示精神,将中国与世界通过音乐更加紧密地联系起来,充分发挥音乐艺术在增进各国人民友谊和人民交流方面不可替代的重要作用”。因此,在音乐学系系主任安平教授的策划下,“爱”成为贯穿整个音乐周所有活动的暖心之意。从五天晚上的五场以“爱”为主题的音乐会——“远古之爱”“山海之恋”“世界之爱““融合之爱”和“大爱无疆”,到使这些“爱”进一步深化的工作坊、讲座及研讨,来自亚洲、非洲、欧洲、南美洲及北美洲的音乐汇聚一堂,音乐化身为爱的“信使”,倾诉人类情感与文化交融之大爱。

中央音乐学院秦文琛副校长致辞

中国宋庆龄青少年科技文化交流中心副主任苏洪涛致辞

中央音乐学院音乐学系系主任安平教授主持开幕式

中国音协世界民族音乐学会副会长罗艺峰教授致辞

贵州大学音乐学院院长穆维平教授致辞

荷兰民族音乐学家惠布·希伯斯教授(Huib Schippers)致辞

迎宾音乐舞蹈表演:印度尼西亚克恰克舞

指导教师:瑞斯南达(Risnandar)、提提柯(Titik)、詹碧金

音乐之爱使世界相连

12月1日晚,本次世界音乐周的首场重磅音乐会“远古之爱——印度与伊朗古典音乐会”有幸邀请到了印度杰出的桑图尔演奏家、作曲家阿拜·儒斯特姆·娑婆里大师(Pt. Abhay Rustum Sopori)以及由伊朗作曲家和桑图尔演奏家斯亚马克·阿伽伊(Siamak Aghaei)带领的古榭乐团。他们精湛绝伦的表演分别以印度桑图尔和伊朗桑图尔作为音乐演奏的核心,通过传统的古典音乐将这两种具有近亲之缘却又风格各异的乐器并置,让深远的印度与古老的波斯文化在乐声中交汇,令观众叹为观止、感动不已。作为呼应和延伸,中央音乐学院与中国宋庆龄青少年科技文化交流中心联合中国工艺美术馆中国非物质文化遗产馆又共同举办了“世界音乐周2023——印度、波斯宫廷音乐走进中国工美馆中国非遗馆”的活动。在中国传统戏台上,印度与伊朗的音乐家再次以讲、演结合的形式再现了印度桑图尔乐器的演变和波斯宫廷音乐创演的悠久传统。这是中国工艺美术馆古老戏台建成以来第一次回响和萦绕着来自印度和伊朗的远古之音,连结起一带一路上的三大文明,诉说着历史长河音乐中亘古不变的爱,让观众恋恋不舍。特别值得一提的亮点是中国世界民族音乐的师生也能够用印度与伊朗乐器与演奏家们同台献艺,体现了中国对世界音乐开放且深入的研究。

|

|

对比开幕式音乐会更加聚焦的视角,音乐周的另外两场音乐会“山海之恋——中国与世界乡村音乐生态景观音乐会”与“世界之爱——中央音乐学院世界音乐教学成果汇报音乐会”则是不同音乐文化与风格的相会。12月2日晚上的“山海之恋——中国与世界乡村音乐生态景观音乐会”如同一场中国与世界的音乐对话。中国贵州高原这片土地上孕育了极为丰富的少数民族音乐文化,随着侗族大歌在世界舞台上崭露头角并先后被列入中国非物质文化遗产和人类非物质文化遗产名录,贵州侗、苗、彝等少数民族的音乐传统也越来越多地被人们所知且受到国内外学者的关注。在“山海之恋”这场音乐会中,由贵州大学音乐学院吴培安教授带领的师生将侗族大歌、琵琶歌、苗族飞歌、彝族民歌等珍贵的少数民族音乐带到了中央音乐学院的舞台,并与中国弗拉门戈吉他演奏家、新疆维吾尔族歌手克尔曼进行了跨民族、跨地域、跨音乐的合作,为现场观众带来一种全新的跨界音乐体验。由何璐老师带领的广州南方学院安格隆乐团将世界各地的乐器加入到印尼竹制乐器安格隆的演奏中,对中国与印度尼西亚的融合进行新的探索,而音乐教育学院本科一年级合唱团则在曹冰颖和刘锐老师的带领下以重新编配的合唱形式对传统赞比亚民歌亚民歌Bonse Aba和巴西民歌《我和你》进行了创新性的演绎。在不同文化交流与碰撞的过程中,这些来自世界各地的民间音乐被不断以各式各样新的形式重新展演,世代传承,彰显着音乐在不同文化人民生活中旺盛的生命力。全场的最后,贵州大学音乐学院和中央音乐学院音乐教育学院的同学们一同唱响贵州歌舞“多耶”《手牵手来心连心》,牵手起舞,此时,人们对于生活和文化的热爱、对彼此的赤诚、对土地的依恋,都在大家的歌声与舞步中流动,令全场共情。

12月3日晚上的“世界之爱——中央音乐学院世界音乐教学成果汇报音乐会”则表达了中央音乐学院师生对于世界音乐执着诚挚的爱。“世界之爱”是“世界音乐周2023”中唯一一场由中央音乐学院师生独立呈现的音乐会,展示了学校近年来在世界音乐教学与研究实践方面的优秀成果。自音乐学系世界民族音乐专业方向创建以来,该方向的师生一直在以不同的方式致力于世界音乐的教学与研究实践,以推广世界音乐在中国的传播,拓宽学生的文化视野以及艺术教育的广度与深度。在这场演出中,特邀艺术家、音乐学系的特聘外籍教师与中国师生合作,共同演出了印尼佳美兰、韩国盘索里、伊朗古典音乐、印度古典音乐和婆罗多舞,以及加纳鼓舞等不同国家的世界音乐传统,体现出中央音乐学院音乐学系多元音乐教学体系与多重音乐能力实践训练的成熟与丰硕成果。在这场音乐会中,除了展现中央音乐学院音乐学系的师生教学成果之外,也展示了中央音乐学院其他系部师生对世界民族音乐的热爱。由陈小龙副教授所指导的复调课的作曲系与指挥系的同学们也带来了他们的最新作品。这些新作品展现了西方复调音乐与世界音乐交融的可能性,把探戈、爵士和波萨诺瓦等当代不同文化的音乐类型融入到复调创作中,为对位和赋格这种古老的音乐形式注入新的灵魂,也使得在世界音乐中往往“缺席”的西方古典音乐加入到了这场多元的对话之中。

融合之爱使传统与未来相遇

如何使世界各国的传统音乐与当下的音乐文化语境相融一直是不同国家文化可持续发展的难题和音乐学界热议的焦点。面对这一困境,“世界音乐周2023”给出的答案是:融合。融合不仅是文化相遇的最佳方式,也是使当下不断面临挑战的传统音乐得以焕发新生的关键途径之一。在本次世界音乐周中,不同文化、不同时代及不同类型之间音乐的融合成为许多音乐会和工作坊的主题,这也说明了中央音乐学院不仅是音乐的保护者与传播者,更是音乐创新与探索的引领者。在12月4日晚上的音乐会“融合之爱——中国与世界Fusion音乐展演”中,来自中外不同文化的音乐家为观众呈现了“融合”的多重可能性,以融合之爱道出爱与和平。国际跨界管乐艺术家及著名唢呐演奏家郭雅志与来自美国的著名贝斯手韦斯·沃斯(Wesley Wirth)、鼓手马克·吉尔摩(Marque Gilmore)、青年唢呐演奏家石容山以及青年吉他演奏家亢毛毛进行了即兴合作。面对吉他、贝斯、爵士鼓这些在全球化影响下已被普遍运用于不同音乐类型的现代西方乐器,郭雅志先生的探索使唢呐这一生长在我国民间土壤的传统乐器以其独特的音色与旋律构建方式创造出了新的对话方式,在不失其风味特色的前提下与爵士、流行和前卫摇滚完美结合,并生成新的音乐语汇。同场演出中,美籍华裔琵琶演奏家高虹与叙利亚乌德琴演奏家伊萨姆·拉菲亚(Issam Rafea)的纯即兴创演则为观众展示了另一种将传统器乐进行现代融合的途径,即让音乐回归到乐器和乐人本身,演奏家以个人对声音(包含乐音)的理解及所持乐器的发声构造为基础,通过实时的相互聆听与回应来碰撞出瞬间的音乐、甚至是超越传统音乐框架的火花。

在同场音乐会中,观众们也感受到了音乐的融合所倾诉的人类共通的情感。来自叙利亚的自由音乐人雅龙(Arian)用他的乌德琴为观众献上了一曲《我们需要被爱》,浅吟低唱的琴声为生活在动荡不安中的人们和荒乱的时代送去一丝慰藉,也让在场的所有人获得了疗愈的力量。三等舱乐队带来的爱尔兰舞曲使人们在繁忙凌乱的生活之余享受到了片刻的轻松和欢愉。而青年吉他演奏家亢毛毛的音乐则引领着观众梦回丝绸之路,用他高超的吉他演奏技术展现了人们不畏艰险,勇走丝绸之路的情境,经历一次美好和激情满溢的新丝路之旅。青年世界音乐歌手李艺萌则为观众们献上两首充满着爱意的纯正拉美著名歌曲《只属于你》《或许,或许,或许》。最后,著名中国弗拉门戈吉他演奏家、新疆维吾尔族歌手克尔曼与他的乐队用弗拉门戈与中国新疆音乐融合的《北京故事》等经典作品给这场“融合之爱”的主题音乐会划上了一个圆满的句号。

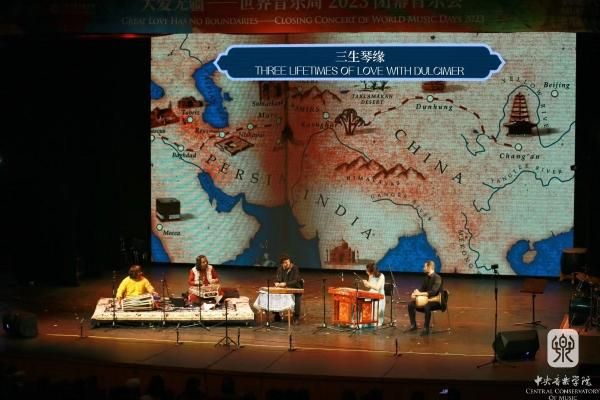

12月5日晚上在中国宋庆龄青少年科技文化交流中心未来剧院举办的 “大爱无疆——世界音乐周 2023闭幕音乐会”将本次活动的融合之意推向了高潮。在这场音乐会中,很多在之前几天的活动中令观众印象深刻的作品惊喜返场,郭雅志与美国演奏家的合作、伊朗古典音乐、加纳鼓舞以及中央音乐学院音乐教育学院的师生的舞动合唱再次上演,弥补了大家心中深觉意犹未尽的遗憾。整场音乐会高潮迭起,其中,世界扬琴三重奏《三生琴缘》是全场、也是整个世界音乐周的点题融合之作。伊朗桑图尔、印度桑图尔与中国扬琴既是三大文明恒久历史中的璀璨明珠,也是古丝绸之路之上人类智慧传递与情感交流的印证。在印度帕卡瓦吉鼓演奏家瑞什·香卡·乌帕哈亚及伊朗东巴克演奏家卡姆兰 ·蒙塔泽里的协助演奏之下,印度桑图尔演奏家阿拜·儒斯特姆·娑婆里、伊朗桑图尔演奏家斯亚马克·阿伽伊及中央音乐学院青年扬琴演奏家米炫晔为观众共同呈现了以一首伊朗格扎尔情歌以及中国观众耳熟能详的《情深谊长》曲调为基础延展、即兴创作改编的作品。在这首作品的演绎中,来自伊朗的格扎尔和中国的旋律曲调以北印度古典音乐创演的结构和方式展开,三种扬琴相似但又各具特点的音色通过演奏家不同的即兴语言比肩交错,琴声跨越疆际,世界扬琴家族中三大音乐文化的情缘在此时此刻得以续写,共诉人类之爱,讲述文明的世世生生。

闭幕式音乐会还特别邀请了由北京语言大学艺术学院书记陈霞教授、史大鹏副院长、姚紫津副教授及孙润老师带领的音乐国际教育与传播专业的留学生和中国学生联袂为观众们呈现了五色弦筝合奏以及小合唱表演。不仅如此,宋庆龄青少年科技文化交流中心和平天使艺术团的35名小朋友也参与到了演出当中,为观众表演了中国民乐合奏、大鼓合奏,并同远从加纳而来的音乐家科菲·安东尼奥(Kofi Anthonio)、加布里埃尔·博科维(Gabriel Bokorvi)以及中央音乐学院音乐学系的师生一起表演了加纳的传统乐舞。在这一晚,来自近二十个不同国家的不同世代的艺术家与表演者齐聚一堂,使观众们真正感受到了“世界音乐周2023”所传达的音乐之融合、情感之融合、文化之融合、历史之融合与世代之融合。

教育之爱使世界音乐美育走近下一代

“世界音乐周2023”延续了前两届的合作模式,再次由中央音乐学院和中国宋庆龄青少年科技文化交流中心联合主办。继“一带一路”沿线国家青少年音乐教育和“非洲与世界” 相关国家音乐教学对中国青少年的培养和影响等以区域文化为主的议题之后,“世界音乐周2023”更加聚焦于具体的世界民族音乐教学及国际音乐文化交流对于中国广大青少年国际视野及多元文化观的影响。因此,本次活动的总主题也确定为世界民族音乐教学与实践研究国际研讨暨青少年世界音乐教育交流展示活动。

作为世界音乐周的合作伙伴,中国宋庆龄青少年科技文化交流中心一直以来都是弘扬宋庆龄精神、引领和服务青少年成长的国家级实验性、示范性平台,也是中外青少年互动体验、交流合作、展示风采的开放性、实践性平台。作为我国儿童教育事业的先驱,宋庆龄先生曾经深刻提出:“我们要把最宝贵的东西给予儿童”。世界民族音乐教育正是通过音乐打开青少年的文化眼界,建立他们对世界多元文化丰盈认知的最佳途径之一,正如著名荷兰民族音乐学家及音乐教育方面的学者惠布·希伯斯教授在本次世界音乐周的主旨讲座《世界音乐教学:“一带一路”的启示》中提到的一样,在科技迅猛发展的今天,当下的青少年面对着越来越多且越来越复杂的音乐资源,因此,在音乐教育上,我们也应该为他们提供足够多的可能性,让他们看到世界音乐的广博,这样有助于他们在美育的道路上做出更好的选择。

在中国宋庆龄青少年科技文化交流中心的关怀和大力支持下、中心老师们的组织下、各国艺术家的引导下,中心的300多名小学员和他们的家长一起领略并亲身体验了来自加纳、韩国、印度、土耳其、西班牙以及印度尼西亚等不同国家文化的传统音乐。小学员们一起学习了西非的鼓舞、土耳其黑海地区的民间舞蹈,并亲自拿起印尼的竹制乐器安格隆和演奏佳美兰的木槌,同老师一起奏出东南亚音乐的美妙音符,这些体验为更习惯于中国传统音乐和西方音乐的孩子和家长们打开了一扇新的大门,使他们能够近距离地接触到来自异国他乡的音乐文化。不仅如此,宋庆龄青少年科技文化交流中心和平天使艺术团的小朋友们在闭幕式音乐会中的精彩演出,更是展示了宋庆龄青少年科技文化交流中心在青少年音乐教育方面的卓越贡献,以及我国青少年宽阔的文化视野和过人的艺术学习能力,未来可期。

在关注青少年音乐教育的同时,高等教育院校中的世界民族音乐教育也一直是世界音乐周关注的重心之一。此次世界音乐周,中央音乐学院音乐学系、音乐教育学院以及作曲系陈小龙副教授复调课的师生们以风格各异的方式展示了他们长期以来在多元音乐文化教育方面进行的尝试。除了本校师生之外,北京语言大学艺术学院音乐国际教育与传播专业的老师和同学们借由工作坊和在音乐会中倾情出演的方式将“世界音乐”与“文化互鉴”理念相融合,使来自不同国家的留学生能够在多元文化背景下学习中国音乐,同时为中国学生提供世界音乐的学习机会,彰显了世界音乐教学的价值和意义。

传承之爱使学术不忘初心

除丰富多元的音乐表演实践之外,中央音乐学院一直以来也是世界音乐教学与研究的重镇。今年的世界音乐周在继续前沿的学术研讨同时,更增添了一份传承的厚重责任感。我国的世界音乐教学与研究实践与其他例如中国传统音乐研究和西方音乐研究等学科相比虽然略为年轻,但也已成为我国音乐学术研究以及进行国际学术对话和跨文化交流的关键一环,而世界音乐教学与研究如今的发展和重要地位绝离不开一代又一代前辈们的不辍耕耘。今年世界音乐周举办的“陈自明九十华诞纪念学术研讨会”便是对前辈的缅怀与传承。陈自明先生不仅是我国著名的音乐理论家、教育家,更是世界民族音乐研究学科的奠基人之一。在12月3日上午两个小时的追思与研讨中,来自中央音乐学院的安平教授和副研究员许瑞、首都师范大学的张玉榛教授、西安音乐学院的罗艺峰教授及安徽师范大学音乐学院的朱玉江教授等陈自明先生的学生及友人都纷纷发言致辞,追忆并探讨陈自明先生的学术道路、对我国世界民族音乐研究事业的无私奉献以及他治学做人的大家风范。

承袭并发扬前辈们在研究上不断求索的学术理念和学术理想,在“陈自明九十华诞纪念学术研讨会”之后,来自中央音乐学院、中国音乐学院、天津音乐学院、星海音乐学院、西安音乐学院、浙江音乐学院、福建师范大学音乐学院等全国十余所音乐类院校的学科带头人及青年学者以“世界民族音乐教学与研究”为题进行了全天的学术研讨。20多位专家学者们从民族音乐学、音乐学、人类学、文化研究等学科角度共同探讨了世界音乐教学的教学方法、课程设置、教材设计及人才培养等教学方面的具体问题,并提出了与学科名称、学科理论基础以及学科建设方面息息相关的重要思考。同时,除了中国的世界音乐教学之外,很多青年学者也提供了跨文化的视角,聚焦海外例如北美和东亚其他国家的世界音乐教学现状与案例。这些不同院校之间教学经验与体会的交流以及不同代际学者之间思想的碰撞,无疑是学科前辈们排除万难艰辛探索的成果,也印证着我国世界民族音乐教学与研究如日东升的未来。

中央音乐学院音乐学系主任安平教授主持研讨会

在较集中地对于世界民族音乐教学与研究进行探讨之余,本次世界音乐周还安排了多场讲座和讲演工作坊,以学术结合实践。《桑图尔在印度古典音乐中的蜕变与发展》《伊朗古典音乐中的即兴》《唢呐与爵士乐的渊源》《弗拉门戈音乐在中国》等不同的工作坊在音乐会的表演基础上为观众们进行延伸式的讲解,使观众们不仅能够拥有听觉和美感上的体验,也有机会对这些音乐背后深远的文化、不同音乐传统的由来以及音乐生成的理念进行更深入的了解,而多维度的讲座则展现了当下中外学者在世界音乐研究上最新的思考。

在世界音乐的海洋中,中国的少数民族音乐也是一条重要的支流。在12月1日的主旨讲座音乐会《跟着歌声走贵州》中,贵州大学音乐学院院长、男高音歌唱家穆维平教授以歌者、创作者与教育者的多重视角讲述了自己数十年来与音乐相伴的经历,如何将自己对故乡、对黔中大地各族儿女的深情融入音乐的创作之中,如何使少数民族音乐的再创作在保持艺术性的同时不失其原本的风味,以及如何将少数民族民歌推广至更更广泛的中小学课堂,而最能够直接将这些经验和理念表现出来的方式就是歌唱的。因此,穆维平教授特意邀请了著名歌唱家孙维良老师、艺术指导孔磊老师、中国歌剧舞剧院青年女高音彭蘭乔、贵州著名青年男高音王浪、青年民族男高音陈朝刚以及贵州省青年男高音歌唱家敖正燚与他一起为观众们演唱了这些歌唱贵州、歌唱生活的作品。

民族音乐学这一学科是世界音乐研究最重要的开拓者之一,并源源不断地贡献着新的理论视角和研究方法。12月2日下午,由香港中文大学深圳校区音乐学院的维克多·维森特(Victor A.VICENTE)教授进行的讲座《“大黄蜂”的困境:印度千禧一代的困境、宝莱坞电影音乐与音乐的代际塑造》关注的便是当下少有人研究却十分重要的音乐文化现象:音乐对于代际的塑造。以千禧年之后印度宝莱坞的音乐为例,维森特教授结合不同时代欧美学者及印度本土的代际理论,讲述了宝莱坞如何通过摇滚和嘻哈等流行音乐来调和印度千禧一代在个人主义、教育、事业和家庭上的压力与困境。

讲座《“大黄蜂”的困境:印度千禧一代的困境、宝莱坞电影音乐与音乐的代际塑造》

主讲:维克多·维森特

主持:刘小龙

翻译:杨烁

12月4日上午,厦门集美大学荣休教授臧艺兵为从口述史和史学研究的角度为世界音乐的研究提供了又一个关键的视角。在《观念与方法——口述史与世界民族音乐研究》这场讲座中,臧艺兵教授从口述史研究的发展历程、思想体系出发,以他的学术著作《民歌与安魂——武当山民间歌师与社会、历史的互动》等研究成果为例,对口述史研究方法的运用进行了具体而深入的剖析。如他所谈到的,口述史的重要意义在于赋权于个人,于大众。每个人、每个社群和每个文化都有属于自己的音乐史,对于世界音乐研究来说,唯有透过音乐原生语境中人们的视角去看待音乐,去知晓音乐的过去,才能更加深入地理解音乐、乐人、乐事的当下与未来。

讲座《观念与方法——口述史与世界民族音乐研究》

主讲:臧艺兵

主持:安平

在短短六天的时间里,“世界音乐周2023”紧凑而充实的活动以音乐为桥梁,连接起不同的文化、社群与世代。令人目不暇接的音乐展演在展现世界音乐多元缤纷的同时也为所有参与者构建了一幅饱满灵动的音乐景观。与此同时,学术研讨、工作坊与讲座的设置则为这幅景观添加了牢固的理论支撑,增加了活动参与者对于所听音乐的认知和理解。这是疫情结束后中央音乐学院“世界音乐周”回归正常的聚会,也是自“世界音乐周”开办以来最为盛大的一次聚会,它不仅展示了中央音乐学院数十年坚持世界民族音乐教学与研究实践的丰硕成果,也彰显了世界民族音乐学科发展的巨大活力、潜力与在当今音乐学学科发展中的重要意义。“世界音乐周2023”的成功举办离不开组委会的引领与执行团队的共同努力。面对“世界音乐周2023”这样国际性的音乐展演与学术文化交流活动,由音乐艺术管理与音乐学专业的一百多名同学构成的执行团队在音乐艺术管理教研室昌青、朱珍珍、韩飞雪、钱亿松和姚越等老师的细致安排与灵活决策之下出色地保证了本次世界音乐周所有活动的顺利进行,充分体现了中央音乐学院音乐艺术管理专业团队从西方音乐与中国音乐向世界音乐更加宽广的表演与学术活动的策划与执行能力的提升,以及高度的团队凝聚力。

“世界音乐周2023”虽然已经结束,但是,那些令人激动人心的体验与对世界音乐教学与实践的研讨成果将会回馈到我国世界音乐的日常课堂实践,由矢志不渝教书育人的教育工作者们继续将它们植入下一代对世界的好奇探索中。这些绚烂多姿的乐音也会在人们的心中落地生根,泛起涟漪,将乐音所表达的和平之爱、友谊之爱和人性之爱不断传递,直至我们下一次的相聚。

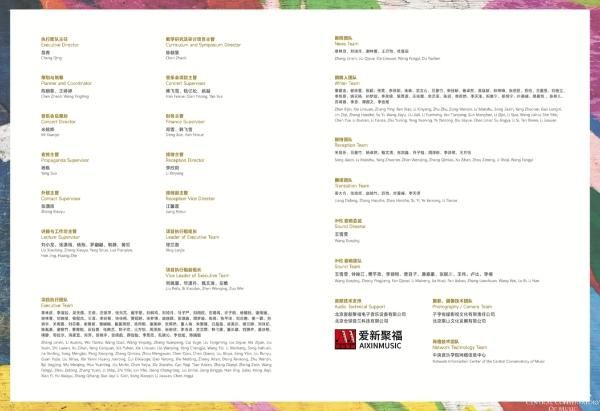

“世界音乐周2023”组委会名单

“世界音乐周2023”执行团队名单

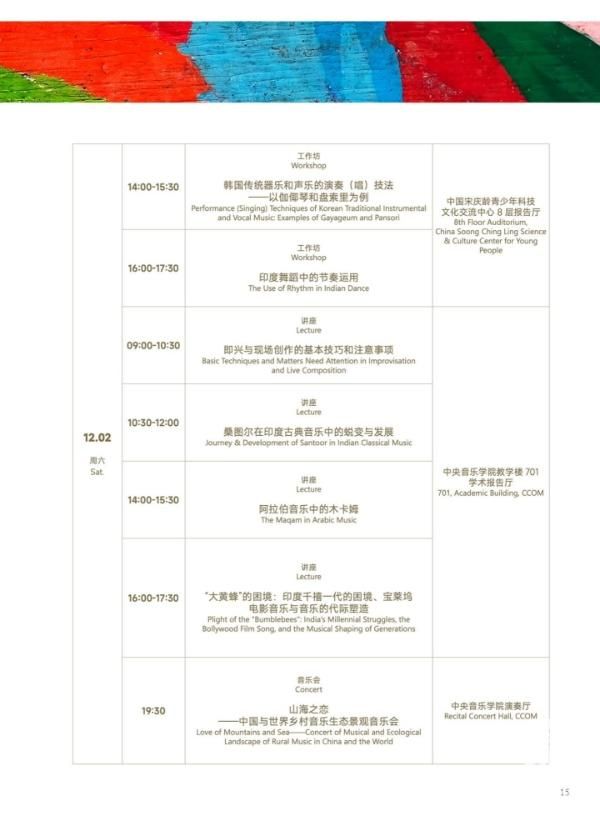

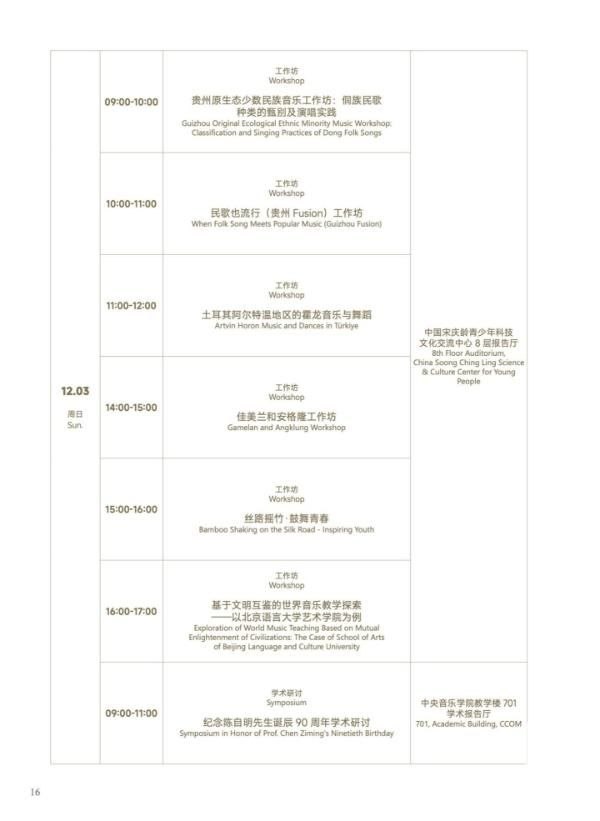

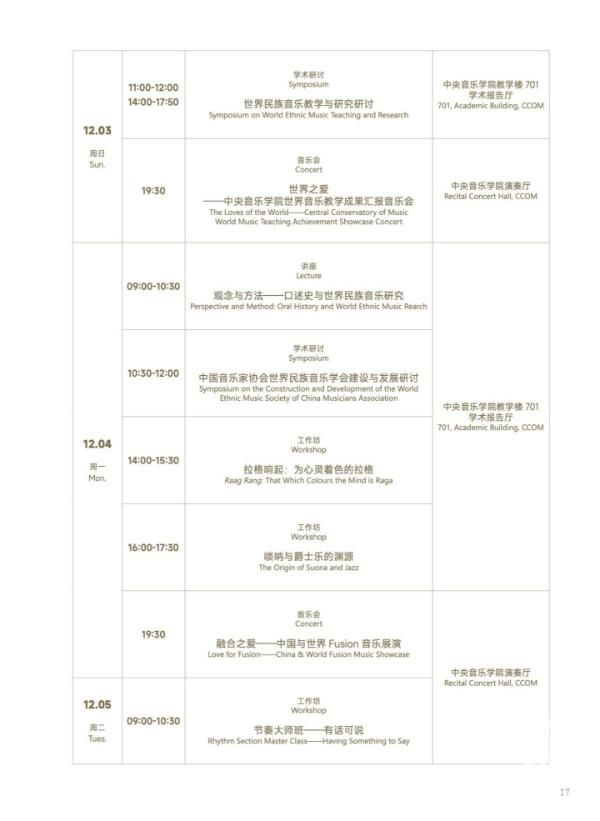

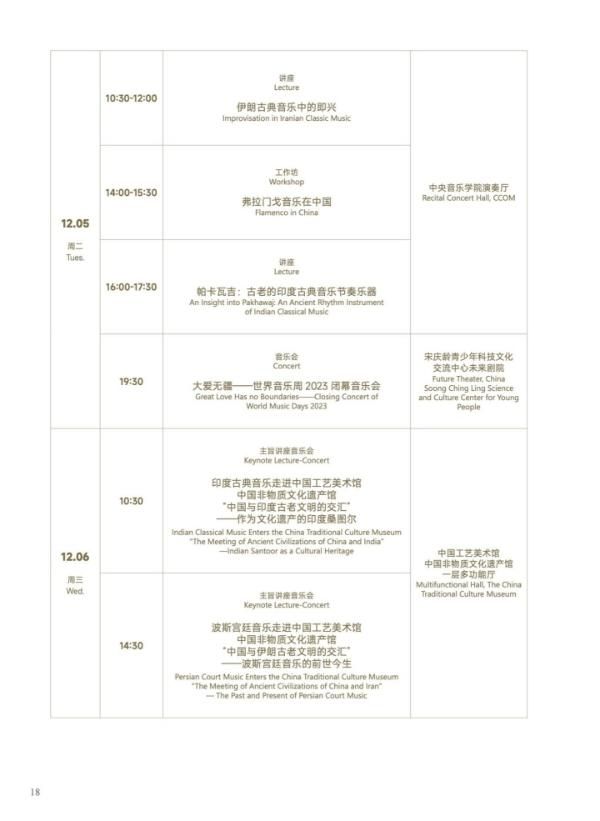

“世界音乐周2023”日程安排

供稿:音乐学系

撰稿:杨烁

摄影:王子亨、张国产

编辑:王一聪

责任编辑:刘露蓉