撰稿:宋戚、张晨(中央音乐学院音乐学系博士一年级学生)

摄影:牛蕊(中央音乐学院音乐学系博士二年级学生)

讲座日期:2014年10月22日

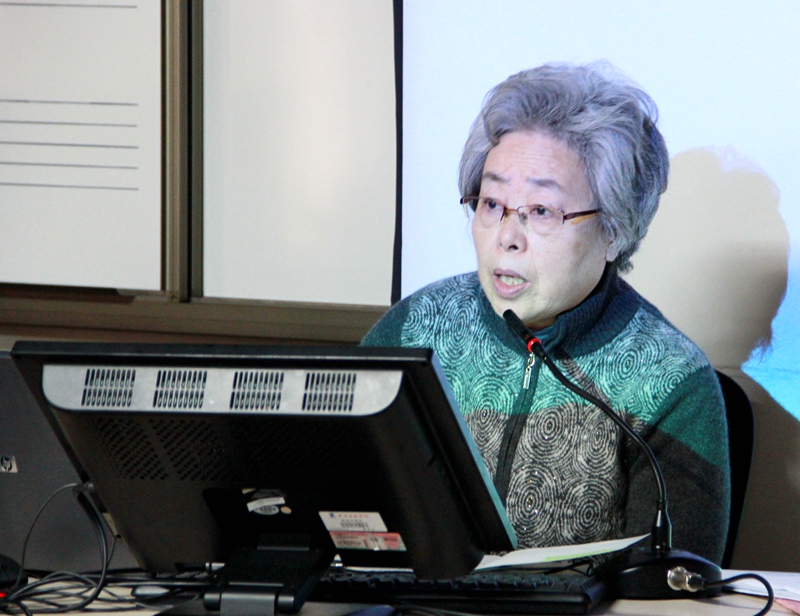

2014年10月22日,著名音乐理论家、音乐分析家,上海音乐学院教授、博士生导师钱亦平老师在中央音乐学院教学楼323课室为师生们带来了一场题为《音乐分析的历史观察点》的学术讲座,这是我系博士研究生选修课“音乐学研究方法与治学理念”系列讲座中的第6期。在一个半小时的讲座中,钱亦平老师的深邃洞见及其敏锐的观察力使在座师生受益匪浅。

讲座中的钱亦平老师

钱亦平老师由表及里,首先提出了音乐分析工作者的任务。她认为,分析工作者与史学工作者之间的区别,是音乐分析工作者明确具体分析任务的重要前提。其次,由于每一历史时期的作品构成参数不同,因此对于分析工作者来说,想要厘清每个音乐历史时期音乐作品的风格与特点,必须持有不同的历史观察点。

系统地写作“音乐分析的历史观察点”这一曲式学研究课题,在钱亦平老师及其业界同行的心中由来已久。她认为,从音乐作品所承载的具体的历史风格背景切入,整体上把握音乐作品的语言构成、结构模式等多层次要素,已成为音乐分析工作者义不容辞的责任。同时,她还呈现了研究音乐分析历史观察点的设想,即为每一个西方音乐历史发展的断代所出现的曲式做归纳和类型划分;勾勒贯穿几个历史时期的作品曲式,力求呈现其历史发展的脉络。因此,研究作品总的结构逻辑、音乐曲式的历史类型、体裁特点,以及作品的分析研究方法等,即成为音乐分析学科的主要任务。

随后,钱亦平老师从音乐分析的历史出发,进一步阐明了音乐分析的类别,并旁及彭志敏教授音乐分析的要诀,以及俄罗斯音乐理论家赫洛波娃对音乐分析所提出的要求和分类。她进一步指出,作品分析的关键在于挖掘作品的独特性和艺术性,但个性化的风格体现,一定是在某个历史阶段的整体统摄下孕育而来的。所以,从历史的角度切入,以此求得对音乐的把握和理解,可以说是音乐分析工作中不可或缺的一个环节。

这一课题扼要的观点是必须建立每一个历史时期音乐作品分析的观察点。从西方早期音乐开始,钱亦平老师在讲座中对于每一个历史时期音乐分析观察点的总结,均取一至两个音乐体裁(作品)加以阐释、判断和总结。最后,概括出每一历史时期音乐作品构成的参数和主宰作品结构的要素或原则:即中世纪作品的观察点——诗行、韵脚、音调;文艺复兴时期——织体、横向声部的结构;巴洛克时期起——主题、调性-和声;20世纪上半叶音乐作品——主题、和声、节奏、旋律线条;20世纪下半叶——流派(音乐语言)、构成作品的参数。

讲座的尾声,钱亦平老师还将其近期分析的古拜杜丽娜套曲《领悟》(1983)的主要成果简要地介绍给大家。在讲座行将结束之时,中央音乐学院西方音乐史方向的在读博士生祁宜婷就钱亦平老师的宣讲内容,提出了两个针对性较强的问题。其一,中世纪音乐作品的结构,主要强调了音乐对于诗词结构的附属,而单以韵文结构的文本与音乐的关系——这一观察点来断定中世纪所有音乐作品分析的观察点,是否有失偏颇?因为中世纪的经文、诗词文本,除了韵文结构,还有一类就是散文结构,后一类的词乐结构又该将分析的观察点落在哪里?其二,对于文艺复兴音乐作品分析之观察点的总结,讲者选用并分析了中世纪新艺术时期马肖的作品予以说明,这是否有“文不对题”之疑?基于上述两个问题,钱亦平老师做了较为详细的回答。并表示,第一个问题确实是其接下来研究早期音乐作品需要关注的一个方面,以力求得出客观且全面的结论。

在整个讲座过程中,钱亦平老师以其敏锐的思维和独到的见解,加之对音乐分析学科建设的虔诚与努力之心,深深地感染了在场的每一位师生。我们无不为其严谨治学的风格所感染。她言简意赅的语言表达与其研究中的深刻学理性也可谓相得益彰。相信钱亦平老师对音乐作品分析学科发展的深刻思考一定会让在场的所有人都受益良多。

钱亦平老师的讲座同样也引发了笔者的些许思考。以往传统的作品分析,或是进行谱面标识并将作品塞入一个先定的曲式规范,或是在上述分析的基础上再进行历史社会等方面的风格阐释,以此来求得对音乐的把握和理解。这样就算理解音乐了吗?笔者以为,将分析提升为批评,评判包容分析,或者说,着重形式解剖的音乐分析与强调内涵诠释的音乐批评合二为一,才应是音乐分析未来发展的路数和方向。

讲座后钱亦平老师与师生合影