2022年11月28日,中国传统音乐学会第22届年会第六、七、八、九单元围绕“传统音乐的跨地域、跨文化研究”议题在第一会场进行研讨。本场会议于云端举行,共有24位专家及学者与会发言。在多元文化语境中,中国传统音乐的跨文化研究作为学术热点一直备受关注。本次研讨会反响热烈,专家学者们的发言与讨论充分体现了文化多样性、音乐多元性、学科包容性,展示了对话共融、相互促进的学术氛围,共同谱写着传统音乐跨文化研究的无限可能。

第六单元

本单元的研讨由湖北文理学院谢秀敏主持,中央音乐学院王宇琪评议。

|

| 第六单元发言人与评议人合影 |

山东师范大学音乐学院学生杨钰凤以《人文地理与山东梆子的互动关系》为题,立足于人文地理学角度,对山东梆子的地理背景、历史风貌及发展条件进行解读分析,再通过地理环境对该剧种的发展及影响进行阐述,梳理了山东梆子在鲁地萌芽与发展的条件,剖析了人文思想对其审美特征和风格特点的影响与作用。

中国音乐学院博士研究生刘芳围绕《黔中屯堡花灯的“在地化”过程及其汉文化符号表征》展开论述,对黔中屯堡花灯的起源、承传与发展置于黔中屯堡及其地域性社会文化语境中予以考量,探讨了黔中屯堡花灯与黔中屯堡地域文化之间的“互文性”关系。她认为黔中屯堡花灯作为一种儒家正统文化之礼乐教化的载体而存在,表现出国家主流意识在边疆地区的“在地化”过程,故而建构了黔中屯堡花灯“一体多元”的表现形式。

中央音乐学院博士研究生张富兰以《藏区天主教音乐的本土化、变迁与认同——以香格里拉茨中教堂为例》为题,深入研究了藏区的天主教在百年多的历史中经历了冲突——适应——本土化——成为传统——停滞——重构——融入与发展的阶段,同时探讨了天主教音乐在该历史文化背景下接受的洗礼与变革,以及在藏区教友们的创造、吸收下形成的新传统。

山东师范大学音乐学院学生张晓涵以《“在地”视野中的当代弦索腔音乐生存模式》为题,探讨弦索腔戏曲在山东发展所面临的各种问题,“音—地—人”三要素有机互动,以“以新入古”“新古相融”作为发展理念,探究“在地”视野中的当代弦索腔系音乐生存模式,探求弦索腔经由地方空间和地方社会的自我反思、批评和自我创新的“解构”“再建构”过程,凸显地域的自主性。

湖北文理学院谢秀敏围绕《区隔与融合:襄河道坠子的“在地化”嬗变研究》展开论述,通过详实的口述史资料对“襄河道坠子”流派在襄阳及鄂西北地区的百年发展进行梳理,对代表性艺术家郝桂萍的表演艺术进行了总结,对流派的传承与创新进行了探究,弥补、丰富并支撑了区域曲艺史研究。

中央音乐学院王宇琪评议认为,本场研讨对象多元、研究内容丰富,不约而同地围绕“在地化”问题展开。她提出,杨钰凤的研究很好地从人文地理学的角度入手,所包含的丰富性值得不断深入,如何体现山东梆子的独特性也可进一步探究,呈现出更完整的成果;刘芳的研究则将黔中屯堡花灯与黔中地域文化相联系,思考了音乐属性及其多民族文化融合的特质;张富兰的研究具有独特性与创新性,同时田野调查工作十分扎实,深入细致地展现了茨中天主教堂百年来的历史发展;张晓涵的研究探讨了几个剧种的当代生存模式问题,需注意声腔与剧种的联系与区别,围绕弦索腔相关问题的讨论可进一步深入;谢秀敏从《中国曲艺音乐集成》中襄河道坠子研究缺失问题出发,开展了一系列田野调查与研究工作,研究思路清晰,成果很具有学术价值与现实意义。

第七单元

本单元的研讨由中央民族大学崔玲玲主持,内蒙古艺术学院杨玉成评议。

|

| 第七单元发言人与评议人合影 |

上海音乐学院博士研究生李萌瑜以《作为边界之间的“感”——新疆哈萨克族冬不拉制作工艺中的感官认知》为题,从我国新疆哈萨克族的音乐文化介入,以冬不拉的制作工艺为研究对象,运用“学习制作”的田野工作方式,结合“感官转向”的观念,分析冬不拉背后的多重声音及其语境,为乐器文化研究提供了另一种解读路径。

青岛大学音乐学院于晓菲围绕《西方音乐家视阈下的藏族音乐——两版 <新格罗夫音乐与音乐家辞典 >“Tibetan music”藏族音乐条目研究》展开论述,在中西方学者对藏族音乐的研究成果差异较大的背景下,以汉族学者的视角,对《新格罗夫音乐与音乐家辞典》(The New Grove Dictionary of Music and Musicians) 1980 版第 18 卷 Spirdion To Whistle, Tibet与 2001 版的第 25 卷 Taiwan to Twelve Apostles,Tibetan music中的藏族音乐进行评析,讨论了西方学者与汉族学者视角下的藏族音乐研究视域的差异。

西藏大学博士研究生杨成海以《格尔(gar)音乐的流与变》为题,以藏族歌舞艺术“格尔”(gar)为研究对象,通过文献资料和实地调查对“格尔”在跨地区、跨文化、跨民族中形成的具有异域特征的“新格尔”与其他古老的民间“格尔”之间进行比较,探讨了“格尔”在纵向传承与横向传播过程中的流变及本土化特征。

广西艺术学院学生侯健围绕《谁的蝴蝶歌?——桂湘区域蝴蝶歌族群属性与文化共享研究》展开论述,以桂湘区域的“蝴蝶歌”为研究对象,运用民族音乐学与传统音乐形态学的理论与研究方法,探析了蝴蝶歌的族属关系及其成因,并进一步分析了蝴蝶歌身份“瑶族化”后,在文化共享语境和“后非遗时代”下蝴蝶歌的生存现状及其发展问题。

中央民族大学崔玲玲围绕《历史地理学视域下蒙古汗国—元朝—北元蒙古宫廷音乐流变与特征》展开论述,她认为随着历史发展与统治地理空间的转变,蒙古宫廷音乐在每个时期都显示出不同的特色与风格,不同时期的宫廷音乐一脉相承。同时,她从历史地理学的角度入手,围绕着“蒙古宫廷”进行了文献梳理与考证,认为蒙古族宫廷音乐是在继承本民族音乐文化的同时,不断地融入新的音乐文化元素,在中华民族音乐文化的长河中熠熠生辉。

评议人杨玉成认为本场研讨十分具有启发意义。他将民族乐器相关问题分为物质层面、非物质层面、风格层面三个方面进行阐释,并表示应该重视民族乐器本身的活力与个性,重视标准化与统一化问题;其次,他认为在研究上应该注意学术分类,考虑中西方的分类标准,同时关注概念的逻辑建构问题;最后,他提到少数民族音乐史的研究是一个迫切的、待开发的领域,需要深入研究。

第八单元

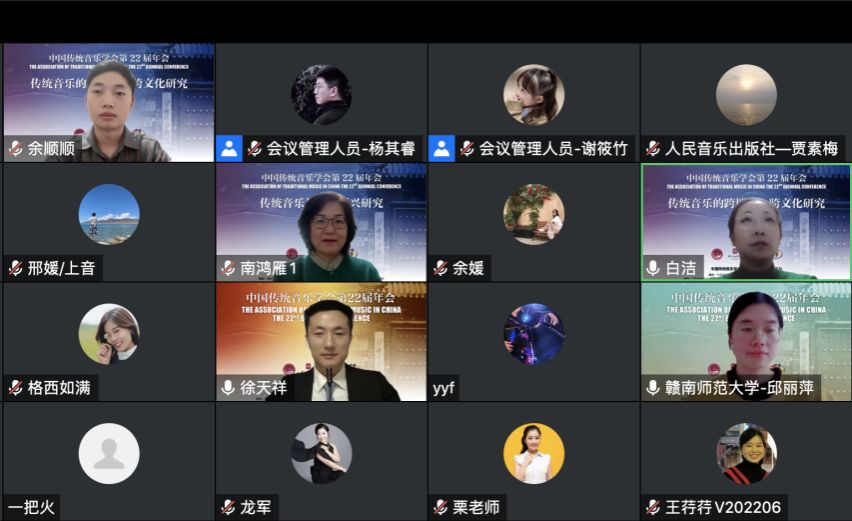

本单元的研讨由中国音乐学院徐天祥主持,浙江音乐学院南鸿雁评议。

|

| 第八单元发言人与评议人合影 |

百色学院音乐与舞蹈学院余顺顺以《左右江流域红色歌曲传播机制研究(1921-1930)》为题,依据田野与文献互证,对左右江流域广泛流传的红色歌曲环形传播机制及节点加以论述。她认为此类流传于民间的红色歌曲信息为边疆民族铸造中华民族共同体提供事实依据,打开了认识革命时期人民主位视角的窗口,对整体认识反帝反封建背景下边疆少数民族地区的革命史具有重要参考价值。

赣南师范大学音乐学院硕士研究生邱丽萍围绕《流动的传统——以贡江水域“闹元宵”音乐活动为例》展开论述,以贡江水域三个典型案例之“闹元宵”音乐活动为考察对象,对音乐形态、族群色彩和地域风格进行了探究,讨论了贡水流域音乐的生存、繁衍及不断加入新元素的文化样态。她认为,贡江水域“闹元宵”音乐文化既形成整个流域的共性,又呈现出诸流段间互有差别的个性。

湖南师范大学博士研究生杨声军、余媛以《沅水流域辰河戏的跨区域传播研究》为题,从跨区域的视角观照辰河戏在地理文化空间中关系性、流动性、历时性的传播,结合跨学科方法,论述了辰河戏在沅水流域族群与文化互动中产生的影响;探讨了辰河戏在沅水流域族群交往中形成的共同习俗、语言、音乐与深层的社会文化关系;阐释了辰河戏跨地域、跨民族、跨文化传播的社会意义与文化意义,以此折射出地理文化空间在地方文化、地方经济、地方社会中的重要作用以及沅水流域各族群间文化交流的动态与认同的构建。

济宁学院博士研究生白洁以《明清俗曲<茉莉花>曲牌的跨地域、跨文化研究》为题,从明清俗曲以及《茉莉花》在不同地域、剧种、海内外文化传播等方面展开论述,探讨了该曲调的流变过程、流变形态,阐释了明清俗曲在国内外传播所产生的深远影响。

中国音乐学院徐天祥以《民歌如何写史?——关于中国民歌史研究的学术思考》为题,从历史上民歌断代信息的匮乏等因素切入,探讨了完成《中国民歌史》的可能性。他认为,研究民歌史应当立体、多层次地审视“民歌”概念,关注原生民歌与民歌变体并存的现象,谨慎地对待民歌史料。

评议人南鸿雁认为,在本次研讨中余顺顺的研究具有积极的意义,同时可以引入传播学的研究方法对传播机制的理论与脉络进行进一步梳理,并对传播途径、传播媒介、传播受众进行探讨;邱丽萍的研究围绕跨地域、跨文化展开,可从文化认同层面进一步思考;杨声军、余媛的研究,应关注学术材料,并从历史文本层面进行具体分析;白洁的研究则立足于前人的研究,并进行梳理,可进一步在研究中寻找创新点;徐天祥捕捉到了学术研究中的空白,在史学研究中民歌断代是十分具有意义、具有价值的研究成果。

第九单元

本单元的研讨由淮阴师范学院严永福主持,福建师范大学曾宪林评议。

|

| 第九单元发言人与评议人合影 |

台湾艺术大学博士研究生仝鑫《一脉相承、多元融合——论台湾北管音乐中的梆子腔》,在讨论台湾北管梆子腔源流的同时,对两岸北管形态与内容进行比较,并从历史脉络的角度分析了移民与梆子腔流播台湾的关联性。发言中以前人在戏曲源流方面的相关理论为基础,结合梆子声腔系统流播特征,交叉分析了台湾北管中梆子腔形成的原因。

中央音乐学院硕士研究生代安琪以《同源共流:以台湾北管古路戏曲板式【十二丈】为中心的比较研究》为题,通过搜集到的影音、曲谱等资料对【十二丈】的音乐形态、结构进行分析,对角色应用及与北管戏曲另一板式【流水】的关系进行探讨,并在原有理论成果的基础上,进一步探究与【十二丈】相关的其他剧种、乐种,溯源了【五空小调】与《长工歌》之间的关系,认为【十二丈】曲调不仅辐射到闽台,在一定程度上体现出戏曲音乐传播至台湾后再次流变的缩影。

安徽艺术学院潘捷《时白林对黄梅戏海外传播的作用与贡献研究》,以黄梅戏艺术大师时白林为研究对象,通过口述史、文献搜集与整理等研究方法,对时白林三次黄梅戏海外传播经历进行较为详细地描述与分析,探究了时白林对黄梅戏海外传播的作用与贡献。

广州大学郭小青以《殖民流散之后的身份认同?——“昙花一现”的香港民间中乐团之兴衰及其动因》为题,沿着香港民间音乐的发展轨迹,探究了20世纪50年代在香港开始形成的现代民间“中乐团”发展的动因,并通过对现存资料的梳理与研究,以时空为“序”,史实为“纲”,以具体历史事件为“目”,揭示了香港民间“中乐团”在特殊的历史时期所担当的“重任”及其自身的发展脉络与兴衰。

淮阴师范学院严永福《被稀释的传统——台湾歌仔戏的新调风格释例》,以案例分析探讨了台湾歌仔戏音乐多元交混的一面。他认为,台湾歌仔戏的新调现象表层是市场消费的推动,背后则是后现代主义及后殖民主义的影响。在这个传统与时尚的文化拼盘中,剧种传统音乐虽尚未被新调完全取代,但其传统性、主体性却被弱化、稀释,甚至是改造了。

福建师范大学曾宪林在本单元研讨中进行评议,他认为仝鑫的研究注意到了南北梆子腔音乐同根同源的问题,可进一步比较两者的形态、剧目、结构等方面;代安琪的研究细致充分,可在《长工歌》的研究方面继续深入;潘捷从时白林对黄梅戏海外传播的贡献方面进行了非常细致地梳理与总结,但也应考虑传播中的双向互动;郭小青对于香港民间“中乐团”历史发展的内外动因剖析具有客观性;严永福的研究思路与视角富有新意,站在现代立场把握新时代传统话语体系的建构是有意义的。

供稿:林梓琦