听闻蒋老师仙逝,万千感念涌上心头……

我从小酷爱音乐,尽管自童年起就开始学习乐器,后来又一直活跃于各种文艺宣传队,但37岁前的我,还只是一个业余音乐爱好者,一个《人民音乐》杂志的编辑。1987年,周青青把我介绍给了蒋老师,从此命运得以彻底改变。我还记得,蒋老师辅导我写的第一篇有关传统音乐的文章是一篇综述《谈谈近年民歌研究发展的趋势》(后来发表在《中国音乐》1988年第二期上)。第二年,我考入了梦寐以求的音乐学府,正式师从蒋老师,1990年毕业留校,成为一名传统音乐理论的专业工作者和大学教师。

蒋老师在对传统音乐的教学和研究中,极其重视语言的地域风格作用,在她的熏陶下,蒋师门的弟子们自然重视语言与音乐的关系,因此比我年龄小的师兄(比我高一届)傅显舟早早在这方面就颇有建树。我则慢若干步,一边在传统音乐教学岗位上工作(学习和积累)一边向语言学界学习现代语言学方法,在2008年开设了《语言音乐学基础》课程,2020年出版了基础理论著作《探寻音符之外的乡韵——唱词音声解析》,并以《中国“乐说”研究》在2019年获批国家社会科学基金冷门“绝学”重要课题。捧着这些果子,能不思念老师吗?

蒋老师对我的恩泽,远不止于此。她送给了我几件让我受益终生的“无形之宝”。

第一件,是严谨又开放的治学之道。

作为一个音乐理论家,在音乐学领域,蒋老师的知识结构超乎寻常的丰满。她年轻时,在部队文工团担任过独唱演员;后来,师从王震亚教授,毕业于中央音乐学院作曲系,以优异成绩留校,对西方歌剧有专门的研究。

上世纪六、七十年代,为探索戏曲音乐改革,她曾两度前往京剧院,与戏曲界同仁共事达六、七年之久,她自己称,那是一段在真正戏班子里“浸泡”的经历。也就是说,无论是西式作曲四大件,还是中国戏曲的创作方法;无论是一度创作还是作为歌唱表演者的二度创作,她的实践能力都是高水准的。另外,她天生具有语言天赋,她的童年与少年时代,恰逢战乱,辗转于上海与重庆两地,又曾就读于教会小学,语言转换机制从小就得以开发。因此,蒋老师到一个地方采风若干天,就能与当地人用当地方言交流。由于我国民间音乐生存的独特背景——汉藏语系语言的音乐性和“十里不同音”的方言分佈格局,故具备语言天赋,就意味着具备了研究中国民间音乐的某种优势。

正是这种优势积累的成长背景,造就了蒋老师独特的研究视野。她的音乐评论文章《“星光呵星光”观后》与《白剧“望夫云”的音乐成就》所涉及音乐艺术创作方面的深度与细节上,显示了精准的见解(这得益于她的创作功底);她的《戏曲与歌剧中有关音乐的比较》《中国戏曲与西方歌剧的互融互长》,展示了她立足于微观分析的宏观把握功力(这得益于她对中西两类音乐的熟稔);她的《京韵大鼓“丑末寅初”》与《曲牌体戏曲音乐结构的句法分析》多年来一直是音乐学相关课程的经典教材。蒋老师更突出的贡献是继王震亚老师之后,借用(非套用)西方音乐的分析法,逐步完善了戏曲音乐教学的一种体系,其标誌性的著作便是《中国戏曲音乐》一书,此书早已成为戏曲音乐教学的权威性著作;蒋老师还以她对中国传统音乐丰厚的积累,为传统音乐领域群体的一个大项目——《中国音乐文化大观》领航、把关。这本书以信息量与思想性,在相关中国音乐文化书籍中颇受关注,曾被《音乐事情》(网络与图书编辑部编著,现代出版社2005年5月出版)评为“在音乐世界里需要阅读的五十本书”之一;上世纪九十年代初,蒋老师还以一篇《中国传统音乐对专业器乐创作的渗透》,惊动了在澳大利亚召开的SIMS(国际音乐学会学术研讨会)年会,直接从原定的小组发言升至大会重点发言。

凡事都有两面性,一般而言,“经验”与“资格”,容易滋生保守。难能可贵的是,以蒋老师在传统音乐领域的经验、资格与贡献,她的学术态度却毫不保守,一向倡导“开放,吸纳”“学贯中西”。上世纪八十年代,刚刚甩脱了文化大革命的政治羁绊,无论创作界还是理论界都异常活跃,但戏曲界却情况有些特殊。由于江青与“八个样板戏”的关系,连累了京剧改革,尤其是在文革的重灾区——北京戏曲界,有段时间,颇有提“改”色变的气氛。当时外地戏曲界反而比较活跃,湖北某京剧团搞了一出新戏《洪荒大裂变》,戏曲音乐创新的步子迈得很大,到北京来演出时,戏演到半截,就有人拂袖而去。蒋老师却在散场后,专门跑到后台表示祝贺。同样,面对通俗歌曲的存在价值;面对民族音乐学的引入等理论界的一次次论争,蒋老师都持开明态度。

自我踏入传统音乐这个领域,蒋老师自身专业结构的强势与高远的学术视野,就形成一股潜在的巨大力量,一直推动着我吸纳、拓展、积累、思索,三十几年未敢止步,且乐在其中。

第二件,是注重创新人才的育人之道。

蒋老师的学生们(包括本科生与研究生),既往基础各不相同,差别很大。蒋老师以她博大的爱心,包容每一个不同基础的学生。

蒋老师教书育人的特色首先可用“宽”“严”相济来概括。

“宽”,是指从“战略上”,总方针是鼓励为主。蒋老师总说,音乐理论工作者特别需要综合素质,没有一个人能够装备齐全音乐学所需的“十八般武艺”。“我们各自都有一定的所长,又必定会有所短。对自己的长处要自信,对自己的短缺要清醒。你们每个人要做的就是发挥所长,弥补所短”。正是在这种观念指导下,她为每一个学生的“取长补短”煞费心血。以我为例,因为是半路出家,心理压力一直很大,进校后,总忙着“补音乐”,忽略了写作。蒋老师曾一再给我打气。她总是劝我,“别那么不自信,某种意义上,音乐学系许多人都是改行的,不同阶段、不同角度的改行”,“把自己的好感觉及时写下来,别荒废自己的笔”。

“严”,是指从“战术上”,她对学生的懒惰、散漫和不严谨,绝不姑息。她不断督促我们“做田野”,督促我们到戏团里去“浸泡”。她不允许有任何经不住推敲的东西出现在论文里。她经常说的一句话是“说有易,说无难”,在她的谆谆教诲下,我一步步理解了理论思维的“严谨”,意味着在任何情况下,都要留有充分的余地。

蒋老师育人的另一大特色,是她着意开拓学生的创造性思维。

与蒋老师在学术研究上的开放精神一致,她在大课、小课上,都提倡学生要有自己的思索。对学生们看似幼稚的“胡思乱想”,她从不草率否定,反倒常常说“你想得有道理”,然后用启发式的方法引导对方进一步思考。她是在小心地扶持创造性思维。在她的鼓励下,我没什么积累就敢“有想法”,她甚至用自己的积累,支撑起我的“想法”。我的硕士论文就是在这种方式下完成的。

多年来,每当在学术领域有所掘进的时候,我都会庆幸跟对了老师,探索的热情才得以保存和发展。

第三件,是一个真正学者的做人之道。

几年前,我随系里几位老师赴北欧进行文化交流,曾集体造访定居在挪威的我院音乐学系第一届系主任张洪岛先生夫妇,张老先生时年96岁,他的夫人培茵老师也已86岁,当我自报家门“我是蒋菁老师的学生”时,两位前辈的反应出乎预料的强烈,一扫初次见面的距离感,对我既亲切又热情,连说,“蒋菁特别正”。

我觉得张先生夫妇对蒋老师的一字评价——“正”,非常贴切。蒋老师书卷气很重,在复杂的社会、复杂的人际关系面前,简单得近乎天真。但这恰恰显示了一个未被“社会化”的学者应有的本真。

蒋老师1962年出任教研室主任,1992年离休,是中央音乐学院民族音乐理论研究领域近三十年的学科带头人,她在这个位置上的建设性业绩与对年轻一辈人的鼎力培养,是有目共睹的。我有幸在留校后,还在她的领导下工作过两、三年,特别让我印象深刻的是,蒋老师的领导风格:利益、风头,她躲着;麻烦、风险,她担着,严于律己,身先士卒,始终是一个“公仆”式的学科带头人。某种意义上,她是以人格魅力,调动了一个团队的积极性。

蒋老师的做人之道时时提醒我淡对“社会化”的俗流。

上述三件“无形之宝”,又是无价之宝,我将终生珍视,并向下传递。

近二十几年,蒋老师因病无法再进行研究和教学,这对中国传统音乐研究领域是一个重大的损失。

谨以此文,表达我无尽的怀念。

蒋菁先生生平

蒋菁, 1931年9月出生于江苏常州,她的父亲曾是大学教授,后任某银行高级职员,家庭条件较优渥,抗战期间随家人迁至重庆。

1949年5月在南京考入中国解放军第二野战军大学文艺新闻培训大队,结业后作为文工团团员随军南下,到达云南。

1953年在西南军区文艺汇演中多个作品获得音乐创作奖,其中包括参赛时由她自己演唱的《哈尼姑娘赶街来》(在全国广为流传,进入声乐专业教材),由此激发她投考音乐院校的决心。同年加入中国共产党。

1956年考入中央音乐学院作曲系,那年高校首次对在职工作人员敞开大门,作曲系录取了4个学生,来自全国的东西南北,蒋菁老师是众多南方考生中的唯一。

1960年毕业于中央音乐学院的作曲系,留校继续半工半读。期间参与《古巴交响曲》的创作。

1962年被赵沨院长派遣到音乐学系建立民族音乐教研室,任教研室主任。

1972年-1978年在中国京剧团《红灯记》《平原作战》剧组参与音乐创作。

1978年重返中央音乐学院民族音乐教研室仍担任教研室主任直至1992年离休。

1988年8月28日至9月2日,蒋菁老师受邀赴澳大利亚墨尓本参加国际音乐学术研讨会暨音乐节,这是国际音乐学会首次邀约中国学者发言,蒋老师的发言《中国传统音乐对专业器乐创作的渗透》引起巨大反响,从小组发言提升至大会发言,成为唯一由会议承担全程费用的发言人,并在会后受邀到澳大利亚各地和美国进行讲学活动。

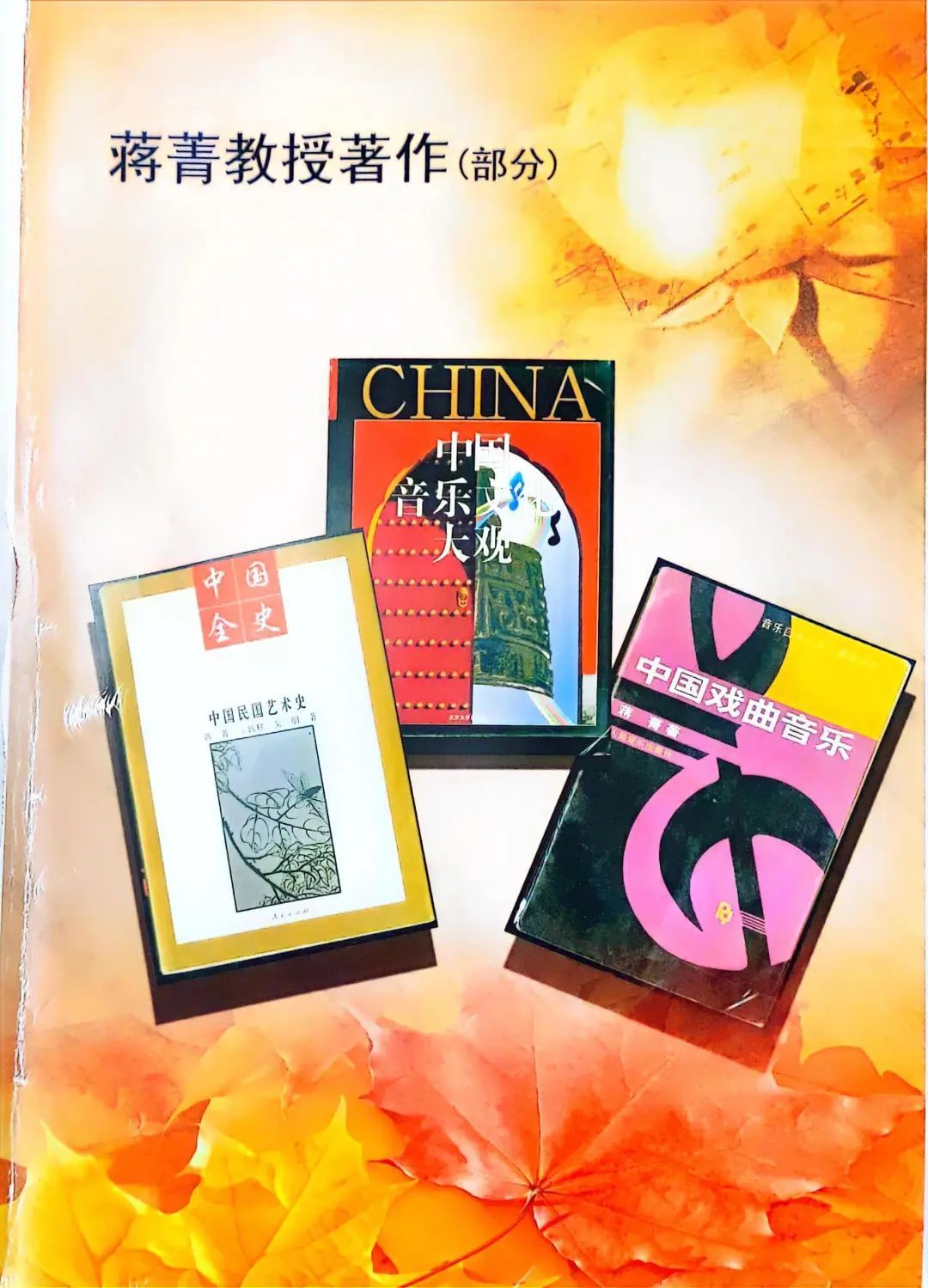

蒋菁老师的主要著作成果有:

《中国戏曲音乐》

《中国民国艺术史》(合作)

《中国音乐文化大观》(合作)

主要文章有:

1.《略论曲牌体戏曲唱腔的句法结构——兼谈与板腔体的异同》

2.《京韵大鼓“丑末寅初”》

3.《白剧“望夫云”的音乐成就——兼谈少数民族戏曲音乐的继承与发展》

4.《中国戏曲与西方歌剧的互融互长》

5.《中国传统音乐对专业器乐创作的渗透》

作者简介:钱茸(女),中央音乐学院教授,1990年获中央音乐学院中国传统音乐理论专业文学硕士学位

文/钱茸