以史为鉴,可以知兴替;以古为镜,可以见来日。怀古,向来是深刻于中华民族中的一种独特情节,中国人乐于、善于向历史追问,向历史寻源。从诗词歌赋的咏古到戏曲剧作的用典,以艺术形式建构起古今联系的做法贯穿于中国传统文化之中。2022年11月27日,在中国传统音乐学会第22届年会上,由武汉音乐学院与美国密歇根大学合作组成的怀古音乐团队所呈现的《怀古:中国传统文化的音乐阐释》专场实验音乐会(下文简称《怀古》),通过对中国古乐进行当代呈现,做出了音乐怀古的新时代阐释。

|

| 音乐会海报 |

武汉音乐学院副院长李幼平教授在音乐会之前,于当日上午开展的关于“中国古典音乐体系建设研究”圆桌论坛中,进行了以《怀古:中国传统文化的音乐阐释》为题的发言,就中国怀古音乐的理论基础、工作历程以及现阶段成果进行了说明,并对其中涉及到的“三种形态”“三条路径”“一类题材”“一个概念”等相关话题进行了解释。在发言中,李幼平表示:“怀古音乐是赓续数千年中国怀古文化传统的时代化音乐表达,是中华民族对历史音乐进行的一种历史真实性描述和善美化音乐音响呈现。她是一个题材类别、一种体裁类型,是一种‘不类今曲’的艺术风格,也是人类音乐文化活动的基本规律与本质特征之一”,为音乐会的上演做出了学理性铺垫。

当晚19时30分,《怀古》实验音乐会在编钟与管弦和鸣中正式奏响。本场音乐会采用“导聆”的形式进行,每首乐曲开始之前或中间均加入了怀古音乐团队的学者与作曲家们对音乐创作过程和历史背景的讲解,部分乐曲还配以总谱展示。“导聆”的形式使音乐会的学术意义与目的性更加明确,这对于一场学术性的实验音乐会来说,是十分合适的。本场音乐会的九部作品全部为古乐改编或取材于古代文化而创作。

序曲《神人畅》依据同名古琴曲改编,素材源于古琴名家丁运承的打谱版本。乐曲开篇恢弘大气,而后又不失轻松惬意的欢畅之感,编钟与管弦乐队的配置虽然解构了传统古琴音乐自由即兴的特质,却新添了仪式雅乐的庄重气势,编钟的肃穆配以模仿号角低沉的铜管,颇有升堂入殿之风,表现出神人相会,如江河行地,似日月经天,天人合一,其乐融融。在此之中,美国密歇根大学音乐戏剧舞蹈学院音乐学终身教授林萃菁着重解释了怀古音乐的内涵,它源出于怀古文学,与不同朝代的复古运动有着深刻联系,而中国人的怀古情怀是兼具理性与感性的,怀古音乐便是一种联通古今的方式,也是古今连接的枢纽。在轻松舒畅的音乐中,林萃菁念诵了姜夔的《姑苏怀古》与黄庚的《金陵怀古》两首诗词,展开了历史与当下的音乐神交对话。

正曲部分以《迎神》开端,据武汉音乐学院音乐学系教授孙晓辉的讲解,《迎神》取材于南宋祭祀礼乐中的《景安》,音乐铿锵有力、浑厚强劲,以管弦乐队、编钟及男声合唱的形式表现出古代帝王声势浩大的祭天场景。孙晓辉从中国古代对于传统曲目“翻曲”与“隐括”的两种处理方式阐释了怀古音乐的合理性。另外,她也强调这首作品的创作不仅是一种中国式的怀古,同时也借鉴了西方“原真主义”音乐表演的做法,这是一种中与西、古与今的互文性交流,是一种历史意识下进行古今对话形式的新体裁。

|

| 孙晓辉导聆《迎神》 |

|

| 《迎神》现场 |

《天坛》由两个乐章组成,第一乐章是《道德经》第一部分的配曲,由编钟、管弦乐队及男声合唱演绎,第二乐章是在此基础之上的器乐演绎。音乐金石震荡,大气磅礴,管弦乐队做了很好的旋律线条补充,天威浩荡,铜管与以编钟为主的打击乐相辅相成,弦乐与之互为补充,营造出天威浩荡、万民来朝之感。作曲家、武汉音乐学院作曲系教授黄汛舫着重探讨了编钟创作中如何驾驭新乐队的音响,使交响乐队与编钟结合的问题。他提到编钟最大的吸引力——即庞大的躯体带来的神秘感,而编钟自身所具有的文化信号则是一种肃穆的仪式感,如他所言:“它的音响给了我一种宗教意味的启迪”。

|

| 黄汛舫导聆《天坛》 |

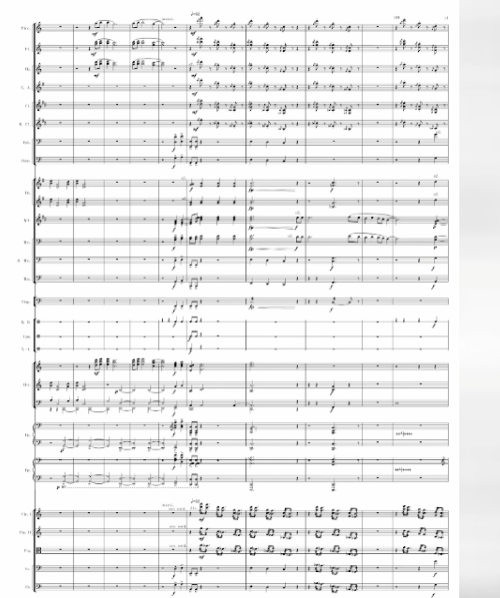

|

| 《天坛》总谱(部分) |

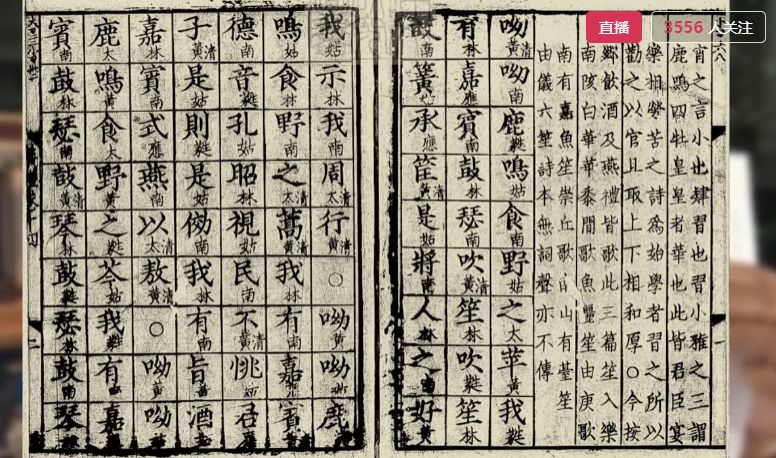

《诗经三首》为男生合唱、钢琴与编钟而作,分别取自《诗经·小雅》中的“鹿鸣”“鱼丽”和“南有嘉鱼”。音乐风格既有轻松俏皮,灵动诙谐,又娓娓道来,优美抒情。其素材选自南宋朱熹所撰《仪礼经传通解》“卷十四”所记载的《风雅十二诗谱》律吕谱以及哈佛大学音乐学家赵如兰据此所译之谱。林萃菁指出,尽管现在的诗经音乐与孔子时代相差甚远,但是通过演奏与演唱,我们依然能够感受到历史中古代中国的音乐美学思想与价值,无论是中国人还是外国人,参与诗经音乐的演绎都是大有裨益的。

|

| 林萃菁导聆《诗经三首》 |

|

| 《风雅十二诗谱》律吕谱(部分) |

《空城》是黄汛舫为编钟与双钢琴而作,由两部分构成,前半部分以南宋音乐家姜夔的自度曲《扬州慢》曲调进行器乐化处理而成;后半部分则建立在新的主题材料上。李幼平提到如何让中西代表性乐器——编钟与钢琴和鸣,如何表达《扬州慢》的意象与怀古的心境,进行中西古今的情感共鸣是这部作品创作与表演的核心问题。因此双钢琴使用了大量的八度音型,以形成空灵的、历史的音乐效果。此曲音乐速度缓慢,留白频繁,力图勾勒“空、远、深、冷”的性格,井试图透过钢琴与编钟的交织错落,奏出一丝丝令人生畏的宁静和寒意,充分展现出历史的厚重与空城的寂寥。

|

| 李幼平导聆《空城》 |

|

| 《空城》现场 |

艺术歌曲《凤求凰》《白头吟》《蝶恋花》由李砚作曲,武汉音乐学院声乐系教授余惠承演唱,分别取自汉代文学家司马相如、卓文君与北宋文学家晏殊的同名诗作。曲作者李砚提到,他在创作《凤求凰》时将眼光投向古琴,以器乐思想来创作声乐作品,并使用了大量的变徵、变宫音与流行音乐元素,以满足年轻人的审美。《白头吟》与《凤求凰》之间有着天然的联系,虽然二者皆为情深意切的爱情主题,但比起《凤求凰》的深情款款,《白头吟》则更加追求诉说感,虽悲情但不悲恸,强调力量型的抒情旋律与层次变化。余惠承以自身在美留学的经历为例,提出将中国传统的古诗词歌曲推向世界是我们中国音乐界应当担负起的责任。

|

| 音乐制作人李砚导聆《凤求凰》《白头吟》 |

|

| 余惠承演唱《蝶恋花》 |

与《迎神》相对的《送神》是本场音乐会最后一部作品,它取材于南宋礼乐中的《乾安》,乐谱由林萃菁译自南宋《中兴礼书》“卷十五”记录的律吕谱。译谱记录于林教授所著的《宋代音乐史论文集·理论与描述》。该书这样解读南宋高宗绍兴十三年(1143)冬至圜丘祭祀音乐:“1143 年首演的南宋祭祀天地祖宗的仪式及其音乐,是12世纪中国文化、社会与政治的一次皇权教化/对话的经典式呈现”。作为收尾,李幼平对怀古音乐团队研究历程与成果进行了总结。对于如何用当今的、世界的音响诠释中国古代音乐传统的问题,他提到:中国传统音乐是一条河流,从古代流传至今天,既留下了宝贵的音乐财产,也成为了当今舞台创作的素材和源泉。

“礼乐”是中国古代音乐最为重要的音乐制度之一,在《怀古》音乐会中我们也可以发现,除音乐音响结构本身具备的“起承转合”特征,以及所带来的历史气息之外,音乐会本身的结构同样具有一种怀古的“礼制”特征。音乐会以《神人畅》为序,以《迎神》为正曲开篇、《送神》收尾,中间伴有声乐表演。历史记载中的西周礼乐仪式流程为:金奏(序)、正乐(升歌-下管-间歌-合乐)、歌彻,这与本场音乐会的结构模式十分相似。另外,对于“器”的使用,则是怀古礼制的另一个体现。本场音乐会中除三首艺术歌曲外,作为核心乐器的复原宋代大晟新钟几乎贯穿始终,编钟是中国古代宫廷音乐的代表,除乐器之外,它还作为礼器,象征着严格的礼乐等级制度。与编钟一同出现的男声合唱(暗比登歌),即是当代视域下对周代乐悬制新的阐释。

|

| 《送神》中的大晟新钟 |

虽然林萃菁提到,怀古音乐需要承认古乐演出理论的局限性——宋代以前的音乐无法再现;但其仪式流程却可依据文献记载予以还原。因此,在《怀古》中,不仅做到了听觉上的复古体验,同时也引领听众在云端共历了一场当代的“礼乐仪式”。可以想象,倘若以现场演出的方式呈现,这将是一场全方位的、追古溯今的音乐交互。这种历史事实和想象的碰撞本身即是一种创新的音乐形式,无论作品和流程,都已经形成了新时代中国音乐中的一种全新样态,在此之中听众得以深入历史,切身体会古代音乐的美学观念与价值。

当然,今人已经不具备古人的耳朵,更多是通过对声律的感受唤起记忆深处的历史。但这种学理性的认知、学术性的实验远不止于“怀古”,不止于还原历史、认识历史。观照历史的同时也是在观照当下的存在。正如学会圆桌论坛所探讨的,如何建立中国古典音乐体系,其前提则是认清我们的音乐传统与古代音乐的联系。如李幼平所言:“通过资料收集、理论解读、文字描述、音乐创编、演奏和聆听的互动方式,可以将中国古代与现代紧扣在一起,打造出一个相对科学而理想的宏观历史想象”。透过怀古音乐,进入想象的独特历史文化世界,并从中汲取经验与素材,借助西方“原真主义”的历史性演奏、作曲技术理论,将古代与当代的音乐生活建立起联系,建构当代对古代音乐的文化认同,进而融合创建出古今交互的古典音乐体系,这正是“向内寻求中国音乐创新”的题中应有之意。

供稿:张浩哲