2022年11月26日,由中国传统音乐协会与中央音乐学院联合主办,中央音乐学院理论研究中心、中央音乐学院音乐学系承办,国际传统音乐学会中国国家委员会、教育部人文社会科学重点研究基地中央音乐学院音乐学研究所协办的中国传统音乐学会第22届年会正式拉开帷幕。

会议共分为九个会场,九个单元,每单元大体上五位学者发言。本文是第一、二单元第六会场的会议综述。在这两场会议中,十余位学者围绕“中外民族音乐比较研究”议题发表了真知灼见。

第一单元

随着中国传统研究领域的不断扩展与深入,中外民族音乐的比较研究也成为一个热点议题。本单元由广州大学音乐舞蹈学院刘富琳主持,上海音乐学院徐欣评议。

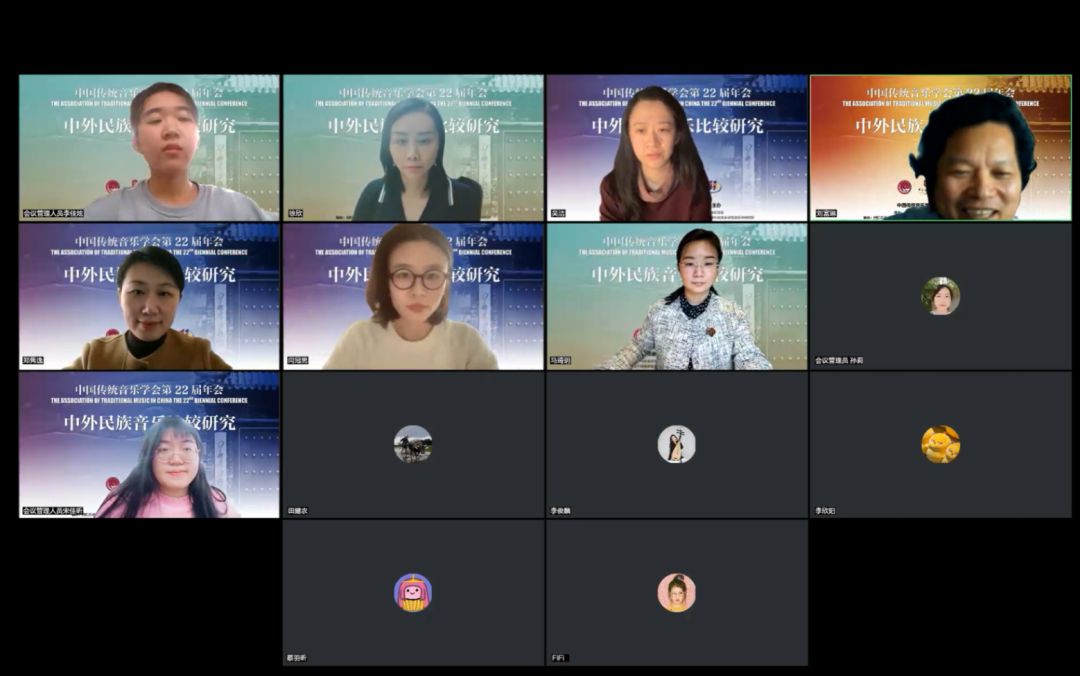

|

| 第一单元发言人与评议人合影 |

浙江传媒学院音乐学院闫冠男以《从琉球岛呗“歌掛け”形式的历史传承看东亚音乐文化圈研究范畴的拓展》为题,对于琉球群岛传统民谣中“歌掛け”这一演唱形式,从历时角度回溯,以求对其发展衍变做出线条化梳理。继而辅以宏观视野进行整体化描述,并表示在未来将进一步完善自己论题中关于“证据链”的部分。评议人徐欣认为该项研究为琉球岛呗“歌掛け”提供了更多研究视角,学者可在实地考察中做逆向考察,分析音乐的文本和文化功能。

上海音乐学院吴洁《历史与现实的审视:中外箜篌的传播与复兴》,围绕竖琴的分类、传播以及中外箜篌的传播与复兴等内容展开论述。发言人将竖琴分为角形竖琴与弓形竖琴两类,并从乐器形制、演奏方式、角色功能、文化属性等方面对竖琴的传播与变迁做出了严谨的学术分析。在中外箜篌的传播复兴过程中,发现其已经跨越本身的宗教含义,完成了从神性到人性的转变,并且从乐器、理论、实践与教学各方面做出对本次论题的总结与思考。徐欣评议该课题通过图像学与文献学的研究,从时空不同维度对中外箜篌的前世今生做出细致地分析,启发了业界同仁对于箜篌复兴中隐含的若干论题与其活态研究的学术思考。

常州工学院郑隽逸以《老/泰笙“嗡音”音响观念与表演研究》为题,对“老/泰笙保留的我国古老笙竽样态究竟是什么?老/泰笙为何能保留中国传统乐器的基因?”等一系列问题不断追问,并在充分的田野调查中寻踪。发言人认为,老/泰笙中的“嗡音”,带有独特的音乐内涵,音响观念与音乐表演具有互文关系,两者相互影响。评议人认为此项研究对于相似的音乐形态进行了普遍联系,未来可聚焦此类音乐现象的地方性文化阐释。

中国戏曲学院马琦玥《中韩“四物乐”的节奏模式与乐曲组织框架》,通过对中韩“四物乐”(包括鼓、圆鼓、大锣、小锣)的节奏模式以及乐曲组织基本框架进行分析,认为节奏模式分为“长短型节奏模式”和“非长短型节奏模式”两种类型,通过对比分析,得出纵向六层级与其内嵌的横向“开场—发展—回归”音乐结构。徐欣认为发言内容展示出丰富的形态分析内容,引起与会学者关于“四物乐”的研究兴趣,对于“四物乐”的溯源可进一步深入。

广州大学音乐舞蹈学院刘富琳以《潮州铁枝木偶戏在马来西亚槟城的传播》为题,以马来西亚槟城“金玉楼春潮州木偶戏团”为个案,对潮州铁枝木偶戏展开研究,并呈现出当地木偶戏与潮剧的存续现状,认为在海外对于中国传统文化遗产的保护与延续应当引起重视。评议人表示,通过此个案看到了传统文化在海外传播现状。在当代世界一体化的大背景下,中国传统文化有很多机会走出国门,而这些文化在国外如何保存,如何自处,是新一代学者需要关注的命题。

第二单元

本单元由云南艺术学院音乐学院苏毅苗主持,上海音乐学院吴洁评议。

|

| 第二单元发言人与评议人合影 |

上海音乐学院博士后白心玉的发言题目是《中国传统音乐在菲律宾岷伦洛(Binondo)——以“宝泉庵仪式音乐”与“南音音乐”为例》。内容聚焦菲律宾岷伦洛(Binondo)“中国城”内的中国传统音乐。通过分析梳理中国传统音乐在当地的历史与传承境遇,结合田野调查,比较研究后总结出菲律宾海外音乐文化中的“变”与“不变”及其内层原因。评议人吴洁认为海外的传统文化保护形式不容乐观,其根本问题在于华人的身份认同。随着时间推移,海外华人如何寻根,如何不忘本?该研究从小的音乐现象着手,发现其背后深刻的时代问题,其中的“变”与“不变”,究竟该如何把握,这是一个新时代的大命题。

中央音乐学院硕士研究生李欣阳以《试论文化语境塑造在民族器乐传承与发展中的重要性——以中国二胡与印尼热巴布为例》为题,从中国二胡与印尼热巴布的跨时空对比分析,看到在不同文化语境下同源乐器传承与发展的现状。发言人认为文化传承是多元化发展的基础,在现代化进程中,需要在文化传统的基础上做出当今时代的贡献,世界多元音乐文化应成为当今文化语境中的有机部分,成为一种积极性的存在。吴洁认为该研究从乐器源流、传播路径、当今文化语境塑造谈起,运用了乐器学、图像学、律学、语言学的多样研究方法,将研究对象置于历史进程中展开思考,落脚点又与文化传承的重要意义与现实意义相联系,展示出了自己独特的见解与研究。

广西艺术学院裴龙的发言题目是《越南门亭曲的审美特性及文化功能——基于越南广宁省门亭曲的田野调查》。生活在越南北部地区的越族,至今还保留着门亭曲民族文化艺术。越南广宁省尽管经历了多次政治社会巨变,但越族人群的民间信仰依旧呈现多彩样貌。本研究对越南广宁省门亭曲的文化环境、历史源流、程式及内容形式加以梳理,并对祭祀仪式、歌唱、舞蹈三大类进行本体分析,在总结越南门亭曲的庄严之美、人文道德之美、仁爱之美的同时,对越南门亭曲的当代传承进行反思。评议人认为该研究基于非遗视角,对越南门亭曲进行了多方位研究。由于传承难度与演出场所限制,越南门亭曲同样面临传承困境,如何解决这一问题,需要新一代传承者与社会共同努力。

福建泉州师范学院音乐与舞蹈学院吴少静以《明清“册封制度”下的中琉礼乐文化思考》为题,将福建音乐文化放置于中华传统文化的大背景下,联系海上丝绸之路与福建音乐文化,认为在明清礼乐文化与官方政策下,中国雅乐与宴享音乐由福建传入琉球,而后向外传播。评议人肯定了该课题的研究价值。音乐作为一种文化现象,处于历史洪流中不免会受到彼时国家政策与时代背景的影响,本论题可为未来的研究者提供新的研究视角,将文化与经济、政治联系起来考察,能获得更加立体,鲜活的印象,也更易于触碰到此音乐现象的本质。

云南艺术学院音乐学院苏毅苗以《解构与反思——语言音乐学实践中“若干问题”的思考》为题,从语言音乐学相关问题入手,阐释了语言音乐学之渊源,实践及反思。发言人提出语言学的定义是指狭义的“中国民族语言”,并指出语言学研究方法涵盖音乐学、语言学及其分支学科的研究方法。语言音乐学自20世纪60年代已经发展至今,但学科理论尚缺乏体系化构建,研究范畴、研究内容有待多元化,研究方法待规范化。吴洁认为通过对语言音乐学解构溯源等方面的具体研究,发现了语言音乐学目前面临的一些问题,这对于相关体系构建及相关研究的开展都具有重要意义。

两场会议的学者们围绕“中外民族音乐比较研究”议题,从不同角度各抒己见。在倡导文化自信的大背景下,我们应时刻提醒自己关于正确、全面认识中国传统音乐的必要性——不仅要向内看,还要向外看。中外民族文化对比研究的现实意义在于其个性中隐含的共性,在共性中显示出独特性。

供稿:李俊麟